Storia dell'arte contemporanea: dal Gran Tour alla Pop Art

Documento dall'Università su Storia dell'arte contemporanea (I). Il Pdf esplora l'evoluzione dell'arte contemporanea, dal Gran Tour e Piranesi alla Pop Art di Warhol e Lichtenstein, per studenti universitari di Arte.

Mostra di più62 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

STORIA DELL'ARTE

Non esiste un momento certo in cui inizia una storia dell'arte, chiunque la racconti sceglie un momento emblematico per partire da qualche parte per dare le ragioni del percorso. Se l'arte contemporanea (1800/1900) si basa sostanzialmente su una visione del percorso della creatività umana in cui le arti sono espressioni di un pensiero, quel tipo di meccanismo insieme all'ideale etico, storiografico, ha origine nella cultura illuminista; non vuol dire che non esista una continuità col passato.

Le opere d'arte sono un prodotto economico, e sono un prodotto che fonde, attraverso dinamiche politiche, sociali, psicologico, morale, filosofico e simbolico.

Il mercato dell'arte ha visto da secoli l'Italia essere il più grande mercato di questi oggetti, che come centro ha il collezionismo.

Le collezioni europee di riempiono di oggetti d'arte antica, ovvero dal 1500 al Medioevo e in particolare la scultura; se da un lato c'è il commercio delle opere c'è un fenomeno uguale e contrario che è il gran tour, fenomeno di tipo socioculturale che aveva iniziato ad esistere nel corso del 1600, ma che dall'inizio del secolo diventa un fenomeno prepotente.

La storia dell'arte non è fatta dalle vite degli individui ma è fatta da dei percorsi in cui queste vite sono fondamentali, ma che vanno oltre e toccano altri livelli, qui nasce la storia dell'arte. Definizione: Percorso diacronico che racconta nel tempo temi, modelli, personalità e opere.

GRAN TOUR

Rito sociale che appartiene alle classi alte che potevano permettersi un viaggio (soprattutto aristocratici è alta borghesia) le quali investono denaro per terminare l'educazione dei giovani che erediteranno il patrimonio familiare; vi sono anche intellettuali che viaggiano, eruditi che fanno i bibliotecari per famiglie principesche, o gli insegnanti dei rampolli della nobiltà. Questo gran tour porta in Italia persone che arrivano principalmente da Germania, Russia, Inghilterra e nord Europa; che vengono in Italia, che per tradizione è il luogo dell'arte e dell'antichità.

Seguiva delle regole abbastanza precise, essendo un atto educativo, dove serviva un tutore che facesse da mediatore linguistico, ed erano accompagnati i rampolli anche da personaggi particolari, i ciceroni, ovvero gli esperti di arte che parlavano italiano e accompagnavano in veste di guida sulla storia dell'arte degli antichi. Il viaggio prevedeva contatti di tipo sociale, essendo un viaggio di uno o due anni, entrando in relazione coi gruppi dirigenti dei vari stati italiani; terminato il viaggio si facevano spedire reperti antichi, coppie di sculture antiche inamovibili, dipinti (anche contemporanei come Panini o Canaletto).

1747

Arriva a Roma il giovane Gianbattista Piranesi (muore negli anni '80 del 1700) inizialmente per fare l'architetto e poi intuisce che la sua professione farebbe molta fatica a trovare spazio per via della competizione, perché Roma dai primi anni del 1600 era diventata una sostanziale capitale a livello europeo, titolo che terrà fino al 1730 circa, è anche un grande luogo di committenze.

Decide quindi di riprodurre i monumenti antichi, aprendo la strada a una produzione artistica importante, avviando la produzione di tavole incise (incisioni su fogli di almeno 80cmx40cm e posti in cartelle che possono essere usate per essere esposti), realizza un'enorme quantità di incisioni e inizia a diventare famoso in tutta Europa.

Dobbiamo a Piranesi dei prodotti che ci aiutano a capire la sensibilità dei suoi contemporanei, e la sua.

Clipeo: elemento tondo in scultura, sorta di scudo stilizzato sul quale viene raffigurata, sempre di profilo, il personaggio che viene ritratto. Deriva dalle monete ellenistiche e romane.

Ritratto clipeato: ritratto di profilo su un clipeo.

Cenotafio: monumento funerario che ricorda un personaggio illustre anche se il suo corpo non è li, può essere anche virtuale, in quanto invenzione grafica che racconta la grandezza del personaggio.

Il cenotafio del personaggio contemporaneo Piranesi è affiancato dal frammento archeologico di una pianta del 1700 di Roma.

C'è anche un frammento scultoreo, è una lorica di trionfo militare sulla base di un frammento di altare, che è il rudere al quale intorno cresce dell'erba.

Questo modo di rappresentare l'antico è un modo pittoresco, legato a questa sensibilità settecentesca che fa dell'antico, delle rovine antiche e del rapporto con la natura l'oggetto del proprio interesse con lo scopo di provare emozione e sentimenti di malinconia, sentire il valore della perdita.Questo cenotafio è una sintesi di una sensibilità contemporanea pittoresca legata al rapporto con l'antichità e al suo studio, ma anche un rapporto sentimentale con la civiltà perduta.

È uno dei temi che nutrirà la sensibilità ottocentesca e non solo, il senso della perdita è uno degli assi su cui l'arte contemporanea di muove ancora oggi, questo tipo di atteggiamento psicologico è determinato da questi fattori.

Mausoleo: monumento funerario col cadavere.

Nuova sensibilità: sublime.

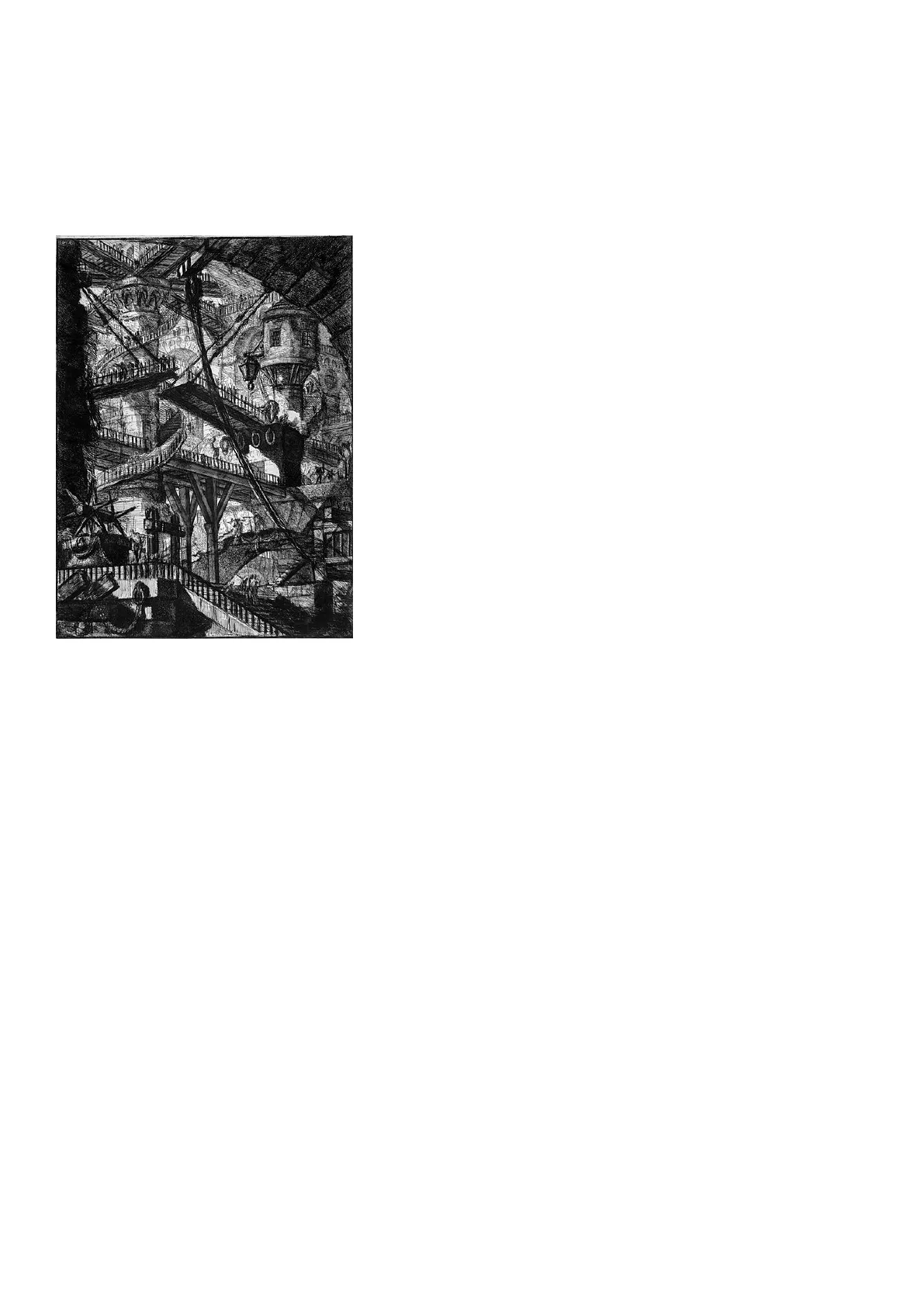

Una delle 16 tavole che Piranesi, tra 1747 e 1750, disegna e delinea, intitolata "Invenzioni capricciose di carceri", nel titolo ci sono dei significati che vanno capiti. Se si parla di invenzioni vuol dire che quello che si vede non esiste, e sono elaborazioni fantastiche di invenzione che l'autore chiama "carceri"; alla parola aggiunge l'aggettivo "capriccioso", che nel 1700 aveva un significato totalmente differente dal nostro. Il capriccio è un'invenzione intelligente, inaspettata, ironica e originale; qualcosa di complicato e intelligente che non una mera invenzione.

Piranesi prende la tradizione del carcere, il mamertino, e lo trasforma in grotte artificiali scavate nella profondità del tufo del Campidoglio, e allestisce in questi luoghi oscuri un'ambientazione di invenzione costituita da passaggi di scale, corde, carrucole ecc ... come se fosse, da un lato, di cantiere in costruzione, e dall'altro, una grande sala di tortura dove le corde sono in realtà corde da cantiere, ma posizionate in quel modo sembrano volte alla tortura.

Il tutto in questo ambiente oscuro dove si inventa questa sorta di fabbrica, e per darci la misura di quest'invenzione capricciosa mette dei piccoli testimoni, che rendono chiara la dimensione titanica di questi ambienti, comportando in chi guarda un'emozione che è un insieme di terrore, paura, claustrofobia ma è anche consolatorio perché si è esterni; il piacere dell' orrido e del terrore.

Questo è un elemento che appartiene come sensibilità al pittoresco e diventa il sublime (qualcosa di terribile che produce piacere).

La posizione di Piranesi, che vogliamo attraverso un'opera come le 16 tavole, è un segnale molto chiaro di una sensibilità, non sono dell'artista, ma del pubblico che comprava questi oggetti rispetto alla scinazione che immagini di questo genere, che partono come in questo caso da un luogo reale, ma che vengono trasfigurate in un modo fantasioso in luoghi oscuri e terribili, quindi il racconto che possiamo intuire nell'immagine è qualcosa che non esiste e che non ha tempo. Questo tipo di attenzione, per immagino che non fanno parte della nostra vita quotidiana, fa parte di un nuovo tipo di sensibilità che si sviluppa nella prima metà del '700 e che viene chiamato pittoresco.

PITTORESCO

Il termine non è strettamente legato alla pittura, nonostante la radice del termine, si sviluppa nella prima metà del '700 e viene inserito con un'esperienza particolare che proviene dalla Gran Bretagna, che è un nuovo modo per allestire i giardini (le architetture dei giardini dei palazzi reali sono parte integrante dell'intero progetto di un luogo preciso).

Il giardino nel contesto europeo ha sempre seguito delle regole, dal 1400 in poi in modo più concreto, basate su una modulazione degli spazi che sono in proporzione con l'architettura a cui sono legati.

- Giardino all'italiana: deriva da modelli italiani, che a loro volta derivano dai chiostri e dagli spazi verdi dei conventi, cioè spazi quadrati suddivisi a loro volta in piccoli quadrati, rettangoli o cerchi.

- Giardino alla francese: con la costruzione del progetto della reggia di Versailles, nella seconda metà del '600, il modello diventa alla francese: ovvero un parco/giardino scenografico che si basa su un effetto prospettico di tipo Barocco, dove l'effetto non è quello della proporzione, ma l'effetto contrario dello stupore dato da fontane, blocchi di bosco ecc ...

- Giardino all'inglese: all'inizio del '600 in Gran Bretagna inizia un nuovo gusto, il giardino all'inglese: modo di concepire il rapporto tra architettura e giardino in un modo completamente diverso, e questo nuovo modo di lega a una visione diversa del rapporto tra uomo e natura.

Questi giardini erano caratterizzati dal fatto che non esistono più giardini come spazi organizzati, è un giardino che si identifica con la rappresentazione della natura natures, cioè per la natura naturale,così com'è e che non è governata dagli uomini, una natura libera e selvaggia; e allo spettatore deve dare l'idea che non è stato creato dalla mano umana, ma dalla natura stessa.

Il pittoresco diventa anche un certo tipo di paesaggio, che viene riprodotto dalle arti, come la pittura, il tramonto/l'alba sono momenti particolari che producono un paesaggio più suggestivo, sentimentale e romantico.

Questa nuova sensibilità del pubblico e degli artisti trova degli esiti anche nel discorso delle invenzioni capricciose di Piranesi, volte a creare un effetto psicologico e sentimentale del coinvolgimento dello spettatore proprio per riproporre quei sentimenti che proverebbe in un giardino.

Nel 1756 Piranesi pubblica, con un enorme successo, quattro volumi di raccolte di incisioni intitolato "le antichità romane". Questa operazione è molto più complicata rispetto alle sedici tavole, l'attenzione ormai verso Roma è cambiata di nuovo, personaggi che sono affascinati dalle rovine antiche e dallo studio delle antichità, studiate in modo storico e archeologico.

Questi quattro volumi raccolgono la documentazione visiva, sia degli aspetti esterni, sia di alcuni interni, dove Piranesi utilizza gli elementi espedienti per enfatizzare la dimensione monumentale di questi luoghi.

Nella "veduta dell'interno del Pantheon" si vede chiaramente come enfatizza le dimensioni, guardando la misura delle persone disegnate in questa incisione. Ricaviamo una fedele riproduzione dell'interno del Pantheon, e poi ci colloca delle persone piccolissime per cogliere la grandezza sproporzionata degli antichi, creando una distanza tra noi e loro enorme.

Anche "nell'arco trionfale di Benevento", presente nel terzo volume, Piranesi riprende in tutti i dettagli la situazione conservativa del pezzo in particolare che sta studiando. Ambienta l'oggetto architettonico in un luogo che non è il suo nella realtà, e lo ambienta in una scenografia di una grande strada delimitata da ruderi antichi, dove ci colloca una serie di elementi vegetali (importante per il simbolo della natura selvaggia che manda il messaggio che noi vediamo la rovina e proviamo emozione davanti alla grandezza dell'antico).

Nonostante l'abbandono e la divorazione della natura è una grandezza intoccabile, per questo diventa un modello per l'arte e l'architettura contemporanea, perché si vuole recuperare questa grandezza.

L'ultimo lavoro di Piranesi, che muore nel 1780, è una raccolta di un repertorio di ornamenti, uno dedicato e composto da 60 tavole sui caminetti all'antica; è una serie di tavole dedicate a elementi ornamentali nei palazzi, edifici e giardini, dove copia e riproduce in modo inimitabile anche delle anfore in marmo che venivano dalla Villa di Adriano a Tivoli, che riproduce come repertorio per gli artisti contemporanei.

Il gusto contemporaneo è un gusto classicista.

CLASSICISMO

Il problema si apre, in modo filologicamente e normamente corretto, con Johann Winkelmann, giovane erudito e conoscitore delle fonti classiche, conosceva perfettamente il greco e il latino, parlava anche italiano e tedesco. Il suo mestiere, non essendo di nobili origini, era il bibliotecario di un gran principe tedesco di Sassonia, del quale gestiva la biblioteca e l'educazione dei giovani principi in una città a nord della Germania.

Il suo interesse per l'antico si è sviluppato nello studio delle opere classiche. Il suo grande sogno era arrivare in Grecia, senza riuscirci mai.

Il suo datore di lavoro gli pago il gran tour, dove finalmente può arrivare in Italia a vedere e studiare le grandi antichità.

Nel 1755 arriva a Roma, provando degli enormi sentimenti, che un suo connazionale (Goethe) descrive in un itinerario, dove vede per la prima volta vede il lago di Garda in un giorno di tempesta, descrivendolo nel suo diario come il mare degli antichi e di Catullo. Traccia una prima storia dell'arte classica, chiarendo che conosce benissimo le statue su cui ragiona sono copie romane su originari greci. Articola il suo ragionamento dividendo l'arte antica in quattro periodi nel quale infilare le testimonianze artistiche:

- Periodo Arcaico: periodo in cui si forma l'idea di un'arte che imita la natura, scultura sull'avvio delle proporzioni del corpo umano; possediamo copie romane degli artisti di questo periodo. Gran scultura del V secolo.

- Periodo del Bello: ellenismo, momento in cui la scultura classica si riempie di sentimenti, movimento e coinvolgimento (lotta dei titani e degli dei).

- Periodo di decadenza: periodo in cui quest'apparizione viene meno.