Gli obiettivi fotografici: lunghezza focale, angolo di campo e profondità di campo

Documento sugli obiettivi fotografici. Il Pdf esplora concetti chiave come la lunghezza focale, l'angolo di campo e la profondità di campo, oltre alle aberrazioni ottiche e le distorsioni dei piani. Il documento, utile per studenti universitari di fotografia, presenta schemi e immagini esplicative per facilitare lo studio autonomo.

See more9 Pages

Unlock the full PDF for free

Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.

Preview

Gli Obiettivi Fotografici

In fotografia l'obiettivo è un elemento fondamentale. Gli innumerevoli elementi presenti in un'inquadratura, per venire registrati su una pellicola grande pochi centimetri quadrati o su sensori, generalmente ancora più piccoli, hanno bisogno di un dispositivo in grado di proiettarne l'immagine nitidamente e senza distorsioni: l'obiettivo. Pertanto il miglior corpo macchina fornirà immagini deludenti se non viene abbinato ad un'ottica eccellente.

Le caratteristiche principali di un qualsiasi obiettivo sono:

- la lunghezza focale

- l'apertura di f (diaframma)

- la messa a fuoco

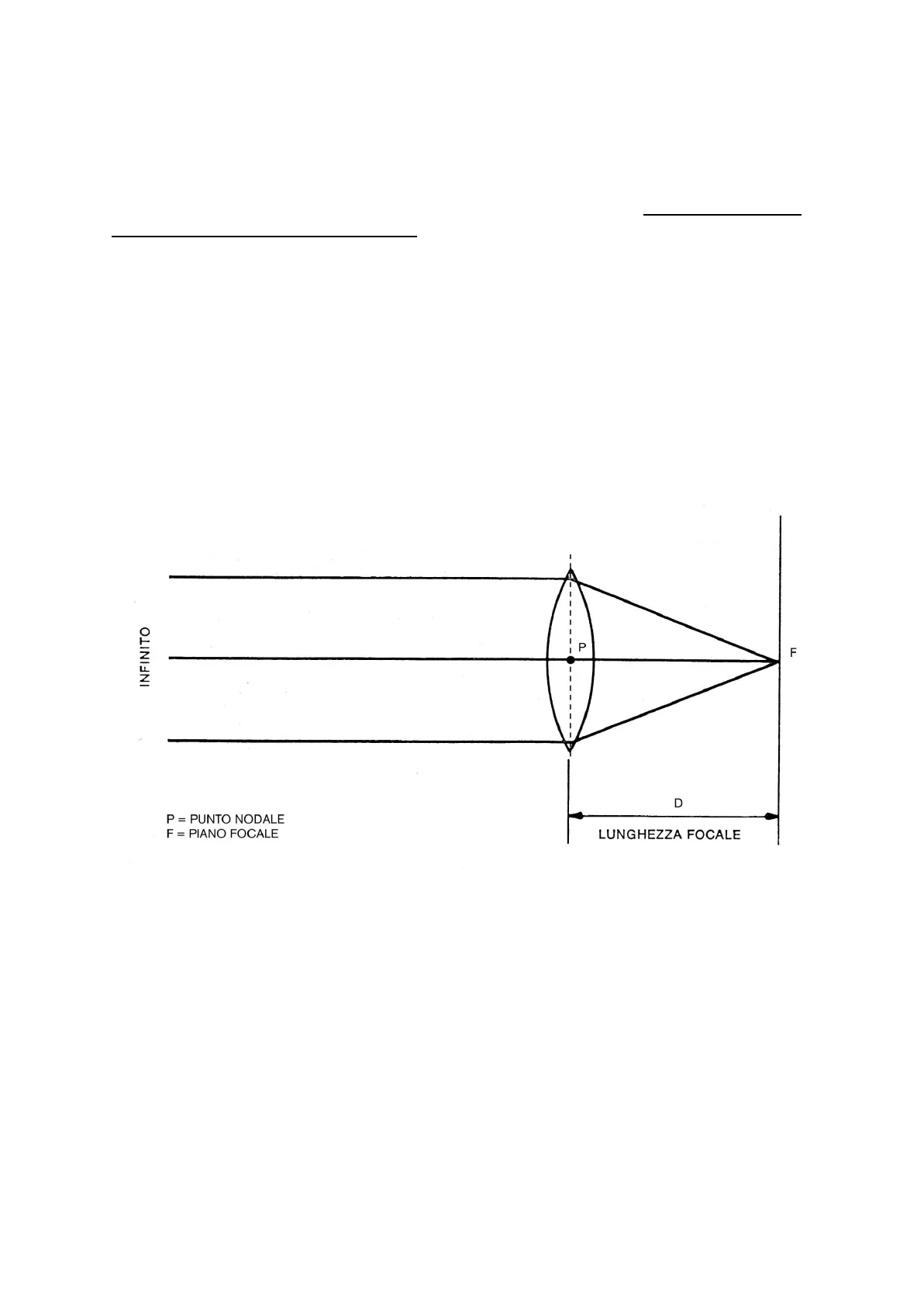

La lunghezza focale è la distanza tra il Punto nodale (P), ovvero il centro ottico della lente, e il Piano focale (F), dove si trova la pellicola o sensore, mettendo a fuoco all'infinito. L'aumentare o il diminuire di questa distanza incide su l'ingrandimento del soggetto riprodotto sulla pellicola/sensore. Più grande è la lunghezza focale, più grande sarà l'immagine di un oggetto posto ad una data distanza dall'obiettivo e viceversa.

INFINITO P F D LUNGHEZZA FOCALE P = PUNTO NODALE F = PIANO FOCALE

Al variare della lunghezza focale varierà anche l'angolo di campo. L'angolo di campo è l'indice dell'area inquadrata dall'obiettivo. Abbiamo già visto in precedenza che l'angolo di campo può essere determinato dalla grandezza del sensore (direttamente proporzionale). In questo caso l'angolo di campo va inteso in senso opposto: esso dipende dalla lunghezza focale ma è ad essa inversamente proporzionale. Al raddoppiare quindi della lunghezza focale l'angolo di campo dimezza.

Se classifichiamo quindi gli obiettivi in base all'angolo di campo avremo:

- obiettivi normali, con un angolo tra i 46° e 50°

- obiettivi di lunga focale (teleobiettivi), con un angolo inferiore a 46°

- obiettivi di corta focale (grandangolari), con un angolo superiore a 60°

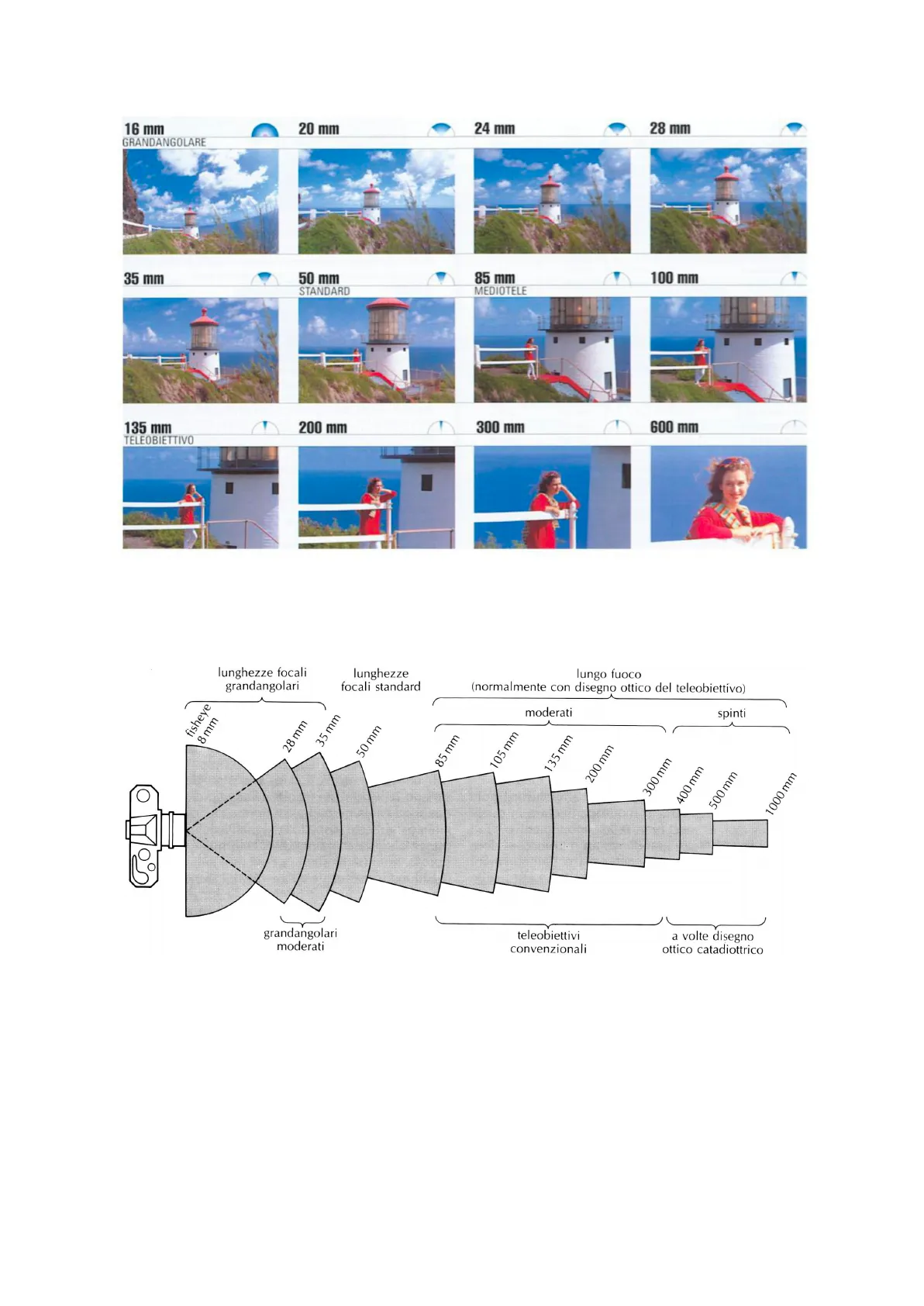

pag. 116 mm GRANDANGOLARE 20 mm 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm STANDARD 85 mm MEDIOTELE 100 mm 135 mm TELEOBIETTIVO 200 mm 300 mm 600 mm

Visualizzazione delle inquadrature ottenibili con obiettivi di diversa lunghezza focale (si fa riferimento al formato 24x36 mm)

lunghezze focali grandangolari lunghezze focali standard lungo fuoco (normalmente con disegno ottico del teleobiettivo) moderati spinti fisheye 8 mm 28 mm 35 mm 50 mm 85 mm 105 mm 135 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 1000 mm grandangolari moderati teleobiettivi convenzionali a volte disegno ottico catadiottrico

Rappresentazione degli angoli di campo in relazione alle lunghezze focali. ATTENZIONE: l'angolo di campo può variare anche in relazione alla grandezza del sensore (direttamente proporzionale).

Obiettivi Speciali

Zoom

Un obiettivo zoom ha la caratteristica di avere una lunghezza focale variabile. Questo significa che, a differenza delle altre ottiche, i gruppi di lenti non sono in posizione fissa. I vantaggi offerti da queste ottiche sono evidenti, poiché consentono di passare da una focale ad un'altra senza dover cambiare obiettivo, usufruendo di tutte le misure intermedie.

Pregi Difetti

- Grande velocità operativa

- Attrezzatura nel complesso più leggera (anche se più pesante risulta più leggera rispetto alle tre-quattro ottiche che sostituisce)

- Resa leggermente inferiore alle ottiche tradizionali

- Minore luminosità

- Generalmente più costosi (ma meno costosi se lo si paragona all'acquisto delle tre-quattro ottiche che sostituisce)

Fish-eye

Sono obiettivi con il maggior angolo di visione, che può arrivare fino a 180° con lunghezze focali che variano dai 6 ai 20 mm. Generalmente distorcono le linee rette ma sono utilizzati proprio per l'effetto che producono; infatti, nelle macchine full-frame con focali particolarmente basse (tra i 8-10 mm) producono immagini circolari. È molto frequente ottenere immagini con una notevole vignettatura.

Macro

La caratteristica più importante di questi obiettivi è la messa a fuoco a brevissima distanza dal soggetto, addirittura fino ad 1 cm. Permettono così di ritrarre oggetti o animali piccolissimi con grande qualità, ottenendo - su alcuni modelli - un'importante ingrandimento. Sono generalmente obiettivi dalle lunghezze focali standard o leggermente superiore, di ottima fattura e utilizzabili per qualsiasi tipo di ripresa (si può anche mettere a fuoco normalmente all'infinito).

Catadiottrici

Gli obiettivi catadiottrici, o "a specchio", sono dei teleobiettivi molto lunghi (normalmente uguali o superiori a 500 mm) dove, per compattarne le dimensioni, viene usato un sistema a specchi.

Vantaggi:

- più leggeri e compatti di un teleobiettivo a lenti di pari lunghezza focale;

Svantaggi:

- sistema ottico meno pregiato;

- luminosità limitata (di solito un 500 mm catadiottrico ha luminosità f/8);

- diaframma fisso: a causa della geometria ottica non è possibile inserire nell'obiettivo un diaframma regolabile).

Basculanti o Decentrabili

Sono obiettivi molto costosi che consentono di variare, entro certi limiti, la posizione dell'intera ottica rispetto al piano della pellicola. Normalmente sono focali che vanno dai 24 ai 90 mm.

Gli obiettivi sono detti decentrabili quando possono spostarsi parallelamente al piano focale mantenendo l'asse dell'ottica perpendicolare ad esso. L'effetto è quello di inquadrare una porzione di realtà che non si trova esattamente davanti alla macchina fotografica. L'utilità è quella di correggere la distorsione delle "linee cadenti" che si ha con i grandangolari nella fotografia di architettura.

Gli obiettivi basculanti, invece, possono ruotare su un asse perpendicolare all'asse dell'ottica. L'effetto è quello di eliminare alcuni effetti prospettici e migliorare la profondità di campo (orizzontale). In quest'ultimo caso basculando e diaframmando al massimo si può ridurre di molto lo sfocato su soggetti particolarmente vicini (utile nella foto di architettura) Normalmente, quando nasce la necessità di usare un obiettivo decentrabile o basculante, si preferisce usare un banco ottico che è fatto apposta per questo tipo di riprese. Gli attuali "Tilt & Shift" riproducono sia il movimento decentrabile che basculante.

8 - 2 0.5 $8.5" 25 ... S -90 =12 mm

Esempio di obiettivo Tilt & Shift. A sinistra l'obiettivo può "decentrare" (Shift) il suo punto nodale di messa a fuoco rispetto al piano focale del sensore, mentre a destra l'obiettivo "bascula" (Tilt), ruotando a destra e sinistra, in basso e in alto, inclinando di fatto il piano di messa a fuoco rispetto al sensore.

Qualità delle Ottiche

Ciascun obiettivo è costituito da un certo numero di lenti di vetro. L'idea alla base di qualunque obiettivo è quello di ridurre il più possibile le aberrazioni (errori) in modo che le immagini siano più nitide e prive di imperfezioni possibile. La qualità ottica degli obiettivi è quindi divisibile in:

- incisività

- aberrazione cromatica

- vignettatura

Questi sono 3 fattori che dobbiamo tenere in conto quando scegliamo un obiettivo:

- l'incisività è il potere di dettaglio di un obiettivo; tanto più l'obiettivo è "inciso" tanto più ha la capacità di risolvere dei dettagli piccoli.

pag. 4- l'aberrazione cromatica invece è un fenomeno che riguarda l'ottica, ovvero il passaggio della luce attraverso le diverse densità dei corpi

- la vignettatura è invece la capacità del nostro obiettivo di mantenere uniforme l'esposizione - o l'intensità luminosa - su tutto il fotogramma o sensore.

Per spiegare l'incisività di un obiettivo immaginiamo di porre uno schema di 10 linee ad una distanza di alcuni metri dall'obiettivo. Come detto in precedenza, tanto più l'obiettivo è "inciso" significa che ha una qualità ottica tale che ci permetterà di vedere tutte le linee nitidamente, mentre una qualità risolutiva più scarsa dell'obiettivo farà vedere meno linee poco nitide.

MIRA OTTICA MIRA OTTICA 2 7 2= 7 I= 8 8 3 三 川 33 9 II= 10 I= 10 4 ミ 111 11 43 III 15= III 14 = III I = 19 11 5 ミ 5 三 川 17EIUI 18Em III =13 12 6 = 1 f/5.6 CA OFF

Nitidezza di due obiettivi con diverse capacità di "incisione".

L'aberrazione cromatica dipende proprio da un fatto ottico, o meglio fisico. La luce, passando dall'aria alla lente, e colpendo quindi un corpo più denso, si scompone nei suoi colori fondamentali (un po' come fa luce quando colpisce le particelle d'acqua ancora nell'aria in seguito ad una forte pioggia, e scomponendosi nei suoi colori fondamentali dà vita al fenomeno dell'arcobaleno). Questo produce nell'immagine, soprattutto ai bordi dei nostri dettagli, contorni "imprecisi" dai colori alterati.

III = 12 T

Aberrazione cromatica sui contorni più illuminati del soggetto.

pag. 5La vignettatura (o caduta di luce) dipende invece dalla diminuzione della luminosità dell'obiettivo ai bordi dell'immagine. Questa aumenta soprattutto con lunghezze focali molto grandangolari e diaframmi molto aperti. Inoltre dobbiamo sottolineare che è un difetto che può presentarsi su tutti gli obiettivi, soprattutto negli obiettivi fissi, anche se le macchine digitali odierne hanno algoritmi interni capaci di compensare automaticamente il difetto, soprattutto quando l'immagine viene convertita nel formato compresso Jpeg. Questo non avviene nel formato originale RAW (in seguito vedremo perché).

La caduta di luce può essere talvolta una scelta "artistica e comunicativa".

Distorsioni dei Piani e Prospettiva

Tra le qualità ottiche degli obiettivi troviamo anche la mancanza di distorsioni. La fotografia in fin dei conti riporta su un piano bidimensionale la complessità della realtà tridimensionale. Pertanto se immaginiamo che la nostra fotografia sia costituita da un reticolo di linee orizzontali e verticali, potremmo trovarci a volte di fronte ad una distorsione a barilotto o a cuscinetto.

[a sinistra: distorsione a barilotto; a destra: distorsione a cuscinetto. ]

pag. 6Nel caso dei grandangolari è tipica la distorsione a barilotto, che può diventare spettacolare negli obiettivi fish-eye, mentre nel caso di teleobiettivi si otterrà una distorsione a cuscinetto.

In entrambi i casi queste deformazioni dell'immagine vengono enfatizzate quando scattiamo ad una distanza troppo ridotta dal soggetto inquadrato, mettendo in evidenza le caratteristiche prospettiche delle lunghezze focali.

Con prospettiva si intendono le relazioni spaziali tra gli elementi dell'immagine per dare il senso della terza dimensione. La prospettiva può dipendere dalla lunghezza focale di un obiettivo, ma il fattore più importante è la distanza di ripresa dal soggetto.

Per "dilatare lo spazio" si può abbinare l'uso di un grandangolo posizionando la macchina fotografica vicina al soggetto mettendolo in primo piano. Mentre per "comprimere lo spazio" è necessario allontanarsi dal soggetto in primo piano utilizzando un teleobiettivo (schiacciamento dei piani).

[a sinistra: dilatazione dello spazio; a destra: schiacciamento dei piani.]

La Profondità di Campo

La profondità di campo è quella porzione di spazio, davanti all'obiettivo fotografico, che è riprodotta nitidamente sulla pellicola/sensore. Si estende, per motivi ottico-fisici, per 1/3 circa tra il soggetto e l'obiettivo, e per 2/3 circa dietro al soggetto.

La profondità di campo non inizia e finisce in maniera netta, ma è concepita come una "zona di nitidezza accettabilmente a fuoco", ovvero la zona dove l'occhio umano è in grado di accorgersi dove, o cosa, non è a fuoco.

Se si considera un singolo punto, ad esempio la punta di una matita, messa perfettamente a fuoco, questa sarà riprodotta sulla pellicola/sensore come un punto perfettamente a fuoco. Allontanandosi dalla posizione di perfetta messa a fuoco, la punta della matita sarà riprodotta come un cerchietto confuso, sempre più grande man mano che ci allontaniamo. Questo cerchietto è chiamato "cerchio di confusione".

pag. 7