Proprietà dell'energia raggiante: teorie e classificazione dello spettro

Documento di Fisica sull'energia raggiante, analizzando le teorie ondulatoria e corpuscolare e la loro rilevanza per la trasmissione del calore. Il Pdf presenta formule fondamentali e una classificazione dello spettro elettromagnetico in base alla lunghezza d'onda, utile per studenti universitari.

See more11 Pages

Unlock the full PDF for free

Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.

Preview

Proprietà dell'energia raggiante

1. Proprietà dell'energia raggiante Tutti i corpi, per il fatto di trovarsi ad una temperatura maggiore dello zero assoluto, emettono una particolare forma di energia detta energia raggiante, che può dare luogo a trasmissione del calore fra corpi differenti. La trasmissione di calore per irraggiamento può avvenire anche nel vuoto, a differenza di quanto visto per conduzione e convezione.

Il meccanismo di propagazione dell'energia raggiante stato trattato con diverse teorie. Nella Teoria Ondulatoria si assume che l'energia raggiante si propaghi nello spazio attraverso un campo elettromagnetico, secondo la teoria di Maxwell e, grazie ad essa, sono state interpretate molte proprietà radiative dei materiali e gli effetti di interazione come la riflessione o la diffrazione. La Teoria corpuscolare consente di prevedere l'entità di energia emessa dai corpi per radiazione e anche di spiegare particolari fenomeni, come l'effetto fotoelettrico. Questa teoria, sviluppata principalmente da Planck, fa riferimento al concetto di fotone come "mezzo" di trasporto energetico, al quale sono associabili una massa equivalente ed un'energia variabili con la frequenza v. L'energia E è calcolabile tramite la relazione di Planck, in cui h è la costante di Planck = 6,626 .10-34 J .s .:

E = h . f (1) Dove f è la frequenza dell'onda elettromagnetica associata al trasporto del fotone. I principali risultati di entrambe le teorie sono utili per studiare il fenomeno di trasmissione di calore per irraggiamento.

La teoria ondulatoria associa alla propagazione di energia raggiante una lunghezza d'onda À e una frequenza f, tra loro legate dalla relazione che definisce la velocità c di propagazione nel mezzo considerato:

c=2.f (2) L'energia raggiante presenta caratteristiche diverse al variare del campo di lunghezze d'onda considerato, così come diversi sono i fenomeni fisici associati alla sua propagazione. Le diverse sorgenti di energia raggiante emettono prevalentemente all'interno di intervalli ben definitidi lunghezze d'onda, e ciò origina forme di energia raggiante tra loro molto diverse sia qualitativamente che per gli effetti che producono.

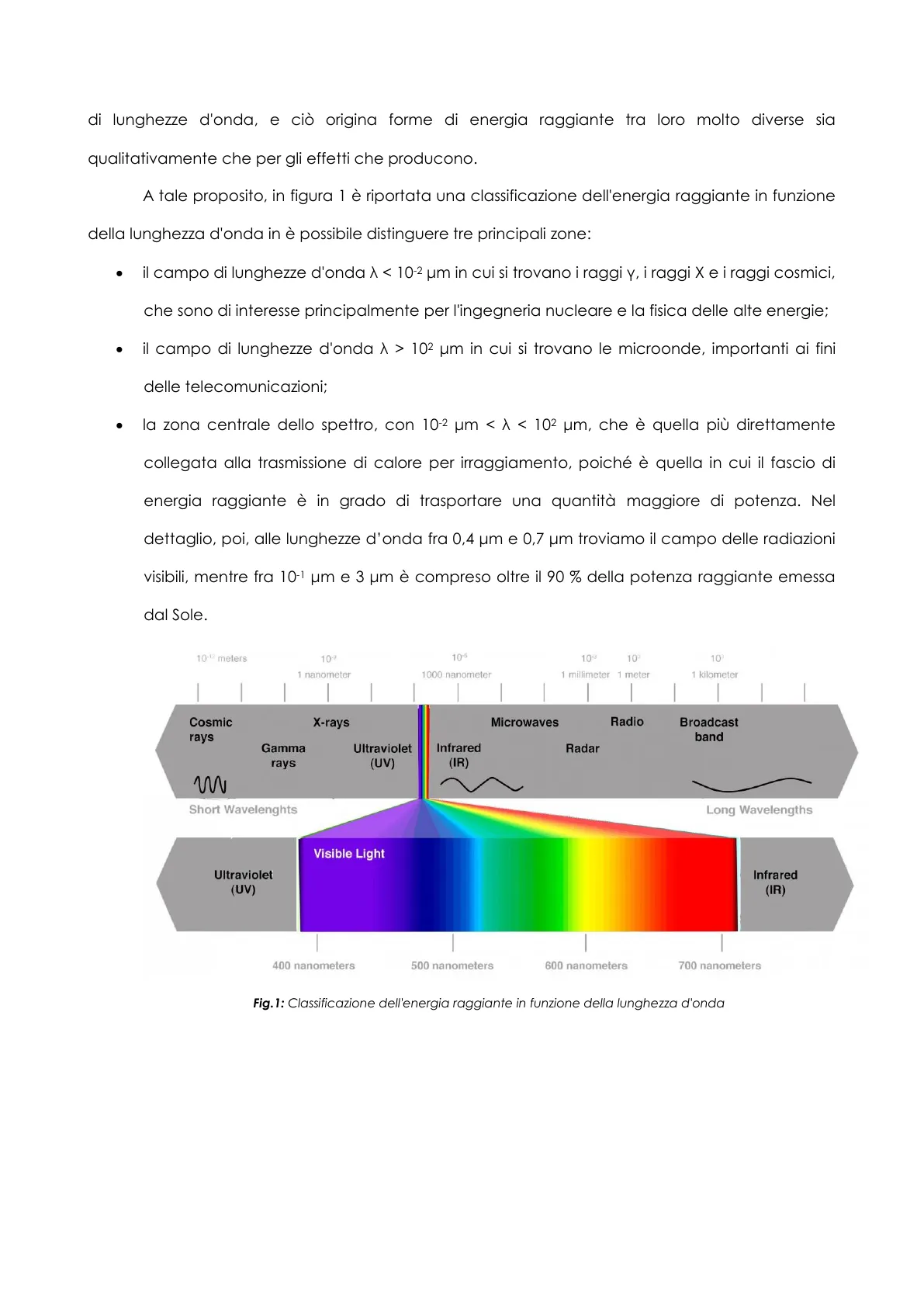

A tale proposito, in figura 1 è riportata una classificazione dell'energia raggiante in funzione della lunghezza d'onda in è possibile distinguere tre principali zone:

- il campo di lunghezze d'onda À < 10-2 um in cui si trovano i raggi y, i raggi X e i raggi cosmici, che sono di interesse principalmente per l'ingegneria nucleare e la fisica delle alte energie;

- il campo di lunghezze d'onda A > 102 um in cui si trovano le microonde, importanti ai fini delle telecomunicazioni;

- la zona centrale dello spettro, con 10-2 um < X < 102 um, che è quella più direttamente collegata alla trasmissione di calore per irraggiamento, poiché è quella in cui il fascio di energia raggiante è in grado di trasportare una quantità maggiore di potenza. Nel dettaglio, poi, alle lunghezze d'onda fra 0,4 um e 0,7 um troviamo il campo delle radiazioni visibili, mentre fra 10-1 um e 3 um è compreso oltre il 90 % della potenza raggiante emessa dal Sole.

10-12 meters 10-0 1 nanometer 10-6 10-3 10º 1 millimeter 1 meter 103 1000 nanometer 1 kilometer 1 Cosmic rays X-rays Microwaves Radio Broadcast band Gamma rays Ultraviolet (UV) Infrared (IR) ~ Short Wavelenghts Long Wavelengths Visible Light Ultraviolet (UV) Infrared (IR) 400 nanometers 500 nanometers 600 nanometers 700 nanometers Fig. 1: Classificazione dell'energia raggiante in funzione della lunghezza d'onda Radar

Interazione dell'energia raggiante con una lastra piana

2. Interazione dell'energia raggiante con una lastra piana Nel caso di potenza raggiante Wi incidente su di un corpo, ad esempio una lastra piana come illustrato in fig. 2, qualunque sia la natura dell'energia raggiante, una frazione di tale potenza (Wa) sarà assorbita, un'altra (Wr) sarà riflessa e una terza frazione (Wt) attraverserà invece la parete. Per il Principio di Conservazione dell'Energia vale il bilancio:

W ;= Wa+W,+W, (3) Definendo, come segue, i coefficienti di assorbimento (a), riflessione (r) e trasparenza (t):

a = a Wi ; r W. W. r i = ; t = W. Wi (4) si avrà, evidentemente:

a+r+t=1 (5) Se t risulta sensibilmente diverso da zero, il corpo si dice trasparente, altrimenti se t = 0 il corpo si dice opaco e si ha:

a+r=1 (6) Wi Wt Wr Wa S Fig.2: Interazione dell'energia raggiante con una lastra pianaLa riflessione può invece essere speculare, caso in cui secondo la legge di Cartesio l'angolo di riflessione ar è uguale all'angolo di incidenza ai (fig. 3), oppure diffusa, con il punto di incidenza I che diventa una sorgente di emissione diffusa, emettendo secondo la legge di Lambert con una funzione di distribuzione angolare della potenza riflessa w = w (a):

Wa = Wn . COS a (7) In tal caso, il corpo si dice diffondente perfetto e la potenza emessa risulta essere massima nella direzione normale alla superficie e nulla nella direzione tangente, con la distribuzione delle w che è inscrivibile all'interno di un cerchio tangente alla superficie (vedi fig. 4). In natura, in realtà, non esistono materiali in grado di generare una riflessione perfettamente speculare o perfettamente diffusa e, quindi, nel fenomeno di riflessione sono sempre da considerarsi i due contributi.

n ar Wi r Fig.3: Riflessione speculare secondo la legge di Cartesio

1 n 1 1 1 α W. n 1 W W a LESD Fig.4: Riflessione diffusa secondo la legge di Lambert

La costante di assorbimento

Il coefficiente di assorbimento precedentemente definito dipende sia dalla natura del materiale che costituisce la lastra che dallo spessore della lastra stessa. Se il materiale impiegato presenta una capacità molto elevata di assorbire energia raggiante, l'assorbimento avviene in uno spessore sottile, e la potenza trasmessa attraverso la lastra sarà nulla (materiale opaco, t = 0). Al fine di caratterizzare il materiale in termini di capacità di assorbimento indipendentemente dallo spessore della lastra, si introduce una grandezza denominata costante di assorbimento.dx Wi Wt Wx Wr dw x - x s Fig.5: Assorbimento di energia raggiante all'interno di una lastra piana

Si consideri il caso di figura 5, in cui una potenza raggiante Wi incide sopra una lastra piana avente spessore s. Sia Wr la potenza riflessa e dWx la potenza assorbita da uno strato infinitesimo di materiale di spessore dx. La potenza Wx entrante nello strato dx subirà per effetto dell'assorbimento una diminuzione pari a dWx. Tale assorbimento infinitesimo può essere considerato proporzionale a Wx, allo spessore dx e alla costante di assorbimento a caratteristica del materiale e con segno negativo in quanto si ha una diminuzione di potenza incidente sullo strato x all'aumentare dell'ascissa x:

dW1 =- a . Wx . dx (8) Integrando e imponendo la condizione al contorno per x = 0 (Wx = Wi - Wr), si ottiene:

In W =- a . x + cost (9) cost = In(Wi-W,) (10) e quindi:

Wx = (W, -W,) · e-ax (11) Essendo la potenza uscente dallo spessore s proprio la potenza che attraversa la lastra per trasparenza (Eq.12), il coefficiente t può esprimersi in funzione della costante di assorbimento:W, =(Wi-W,).ea's (12) t === (1-r).e-as i (13) Il coefficiente di assorbimento della lastra è dunque pari a:

a=1-r-t=(1-r) .(1-e-"'s) (14) Il coefficiente di assorbimento a e il coefficiente di trasparenza t sono dunque calcolabili in funzione del tipo di materiale, caratterizzato da a e avente spessore s. Analogamente, noti il coefficiente di assorbimento a, il coefficiente di riflessione r di una lastra di materiale di spessore noto, è possibile calcolare a.

Tab.1: Costante di assorbimento per alcuni materiali

| Materiale | a (cm-1) |

| Polietilene | 1,65 |

| Teflon | 0,69 |

| Vetro ordinario | 0,3 (circa) |

| Vetro assorbente | 1,3 - 2,7 |

Emissione dei corpi

3. Emissione dei corpi Le modalità di emissione di energia raggiante da parte dei corpi differiscono in baso allo stato di aggregazione in cui essi si trovano.

La radiazione emessa da corpi solidi e liquidi, che è conseguenza del fatto che essi si trova ad una temperatura T diversa dallo zero assoluto, è a spettro continuo e il campo di emissione è in generale esteso da zero ad infinito. Nei corpi allo stato gassoso, invece, lo spettro di emissione è di tipo discontinuo con l'energia emessa che risulta concentrata nell'intorno di uno o più valori della lunghezza d'onda, dipendenti dalla natura chimica dell'aeriforme.

L'emissione degli aeriformi risulta poco significativa dal punto di vista della trasmissione del calore (salvo casi particolari come quello dell'emissione delle fiamme), mentre nel caso di corpi solidi e liquidi l'emissione di energia raggiante è molto spesso associata ad un trasferimento di calore.

Nella trattazione che segue si farà riferimento a corpi allo stato solido.

Le grandezze fondamentali

Definiamo Emissione monocromatica & la potenza radiativa emessa da una superficie dA nell'intervallo fra À e dù, cioè:

dq (14) ελ= dAdŹ [W/m2 um] Se integriamo la emissione monocromatica in tutto l'intervallo di lunghezze d'onda (cioè da 0 ad a infinito) si ha l'Emissione globale di una superficie (Irradiamento integrale):E = 0 d [W/m2]. (15) Se il corpo emette secondo la legge di Lambert, si dice perfettamente diffondente e il solido di emissione è rappresentato da una sfera, con un massimo in direzione normale alla superficie del corpo stesso (fig. 6). L'emissione monocromatica angolare in direzione 0 è in questo caso data da:

& 1,0 = &2n . COS O (16) Analogamente è possibile definire l'irradiamento integrale angolare come:

Eg = En · cos @ (17) n θ En punto di emissione SUPERFICIE EMITTENTE Fig.6: Solido di emissione di un corpo perfettamente diffondente (legge di Lambert)

Sapendo che l'emissione monocromatica angolare è definita come l'energia raggiante emessa da un corpo nell'intervallo elementare di lunghezza d'onda dà in corrispondenza dell'angolo solido do (fig. 7) e, dunque che, per ottenere & è necessario integrare ε su tutta la superficie semisferica di emissione, è possibile dimostrare che nell'ipotesi di validità della legge di Lambert valgono le seguenti relazioni:

= (18) E = T · E, n (19) Infatti, se si considera una superficie emittente nel semispazio, come indicato in Figura 7. Allora si ha che l'angolo solido vale:

dw = dS 2 7-2 2Trsene rde =27 sen0de n 8 θ 85 Fig.7: Emissione emisferica

S1 = 12" 1,9 dw = " Enn cosO dw_2m 2 En, cost sen Ode = 1 &1,