Recettori, Trasduzione del Segnale e Sistema del Complemento

Documento universitario sui recettori, la trasduzione del segnale e il sistema del complemento. Il Pdf esplora il riconoscimento dei patogeni, i meccanismi di difesa naturali e l'attivazione del complemento tramite via classica e alternativa, utile per Biologia.

Ver más12 páginas

Visualiza gratis el PDF completo

Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.

Vista previa

Immunità e sistema del complemento

PROF

Reale Marcella

DATA

29/10/24

Si inizia con un ripasso della lezione precedente: La capacità del nostro sistema immunitario di difenderci.

Abbiamo detto che il primo step è quello di impedire l'ingresso del patogeno tramite le barriere che

ovviamente sono un meccanismo generico e passivo.

Nel caso in cui le barriere sono penetrate, quindi il patogeno arriva all'interno del nostro organismo, abbiamo

un meccanismo attivo; e quindi siamo già nella risposta che sappiamo essere inizialmente una risposta

naturale.

La risposta naturale è una prima risposta che entra in funzione quando siamo di fronte a un patogeno, ossia

ad un pericolo. Viene chiamata naturale perché è una risposta innata, nel senso che tutti noi ce l'abbiamo fin

dalla nascita. È naturale anche perché è uguale per tutti: lo stesso meccanismo è a disposizione di tutti noi ed

è lo stesso per qualunque patogeno incontriamo, quindi non è una risposta specifica, ma un meccanismo

unico, uguale per qualunque patogeno.

Affinché si abbia però una risposta, dobbiamo pero sapere nei confronti di chi dobbiamo rispondere. Quindi il

primo passo in questa risposta sarà il riconoscimento.

Le cellule coinvolte nella risposta immune naturale sono quelle dotate, nella maggior parte dei casi di attività

fagocitica. Per esempio:

- Granulociti in particolare neutrofili e dei macrofagi

- Cellule dendritiche

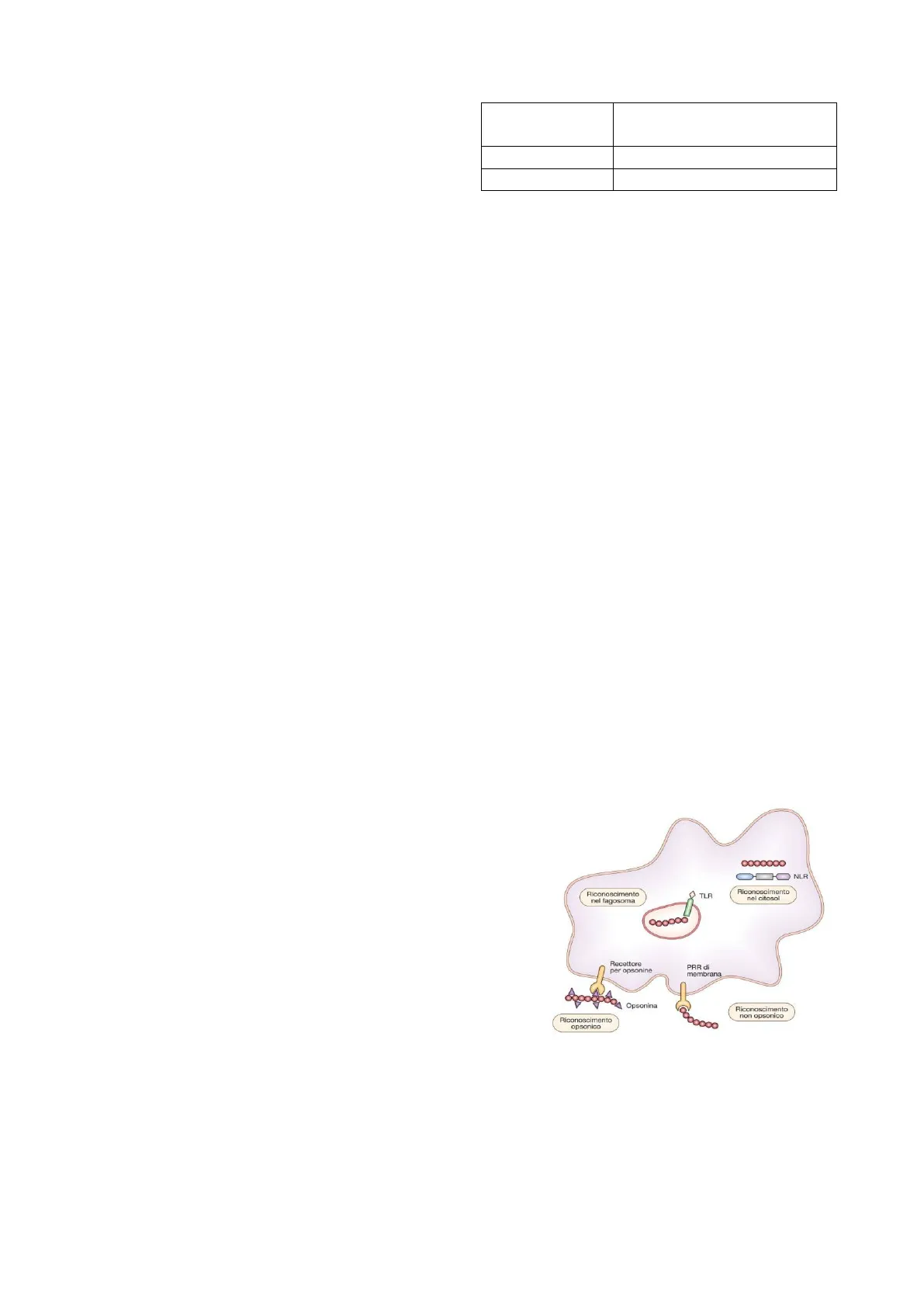

Riconoscimento patogeni e recettori

I granulociti e i macrofagi, per riconoscere patogeni, utilizzano

i recettori, che abbiamo definito come molecole PRR, cioè

recettori che riconoscono solo i profili molecolari associati al

patogeno oppure i profili molecolari associati al danno

cellulare.

I profili molecolari sono quelle molecole essenziali per la

sopravvivenza del patogeno, in quanto costituenti della

parete batterica e che sono costanti nel tempo; quindi, non

vanno incontro a modificazione e che quindi non sono invece

presenti nelle nostre cellule.

- Riconoscimento

C

KNIR

Riconoscimento

nel fagosoma

TLR

Riconoscimento

nel citosol

Recettore

per opsonine

PRR di

membrana

Opsonina

Riconoscimento

non opsonico

23/11/22Riconoscimento

opsonico

40

I recettori, situati sulle cellule fagocitarie, riconoscono qualcosa che non avevano mai visto prima che gli serve

a identificare la presenza del patogeno, ma non a specificare di quale patogeno stiamo parlando. Questo è un

riconoscimento di tipo naturale per differenziarlo poi da quello specifico.

Esistono delle molecole che servono a facilitare il riconoscimento e a instaurare dei legami aggiuntivi; tra la

cellula fagocitica e il patogeno che viene rivestito da queste molecole chiamate opsonine e di conseguenza si

avrà il riconoscimento del patogeno, e inizierà la trasduzione del messaggio.

Trasduzione del messaggio

La trasduzione del messaggio consiste in una riorganizzazione della cellula. Partendo dal citoscheletro, si ha

un'emissione di pseudopodi che poi si vanno a chiudere con il patogeno all'interno e quindi alla fine noi avremo

una vescicola delimitata da una membrana. Questo crea un ambiente isolato e protetto dal resto della cellula

per combattere il patogeno.

Questo è molto importante perché una volta che la cellula ha eliminato questo patogeno, ne può fagocitare un

altro.

Dal punto di vista dell'economia dell'individuo è estremamente importante che questa cellula non venga

danneggiata perché può diventare, un "individuatore" ed eliminatore del patogeno continuo.

Il fagosoma si deve fondere con il lisosoma, che contengono gli enzimi litici, i quali contribuiscono al

danneggiamento e quindi all'eliminazione del patogeno.

In alcuni casi non sono sufficienti e allora si attua un meccanismo di riserva.

È importante da ricordare che nella risposta immunitaria si parte sempre da un meccanismo più semplice e

economico dal punto di vista energetico per l'individuo e se questo non funziona abbiamo lo step successivo;

quindi, passiamo a qualcosa di più complesso e più impegnativo dal punto di vista energetico, ma non partiamo

subito da quello più impegnativo per una questione proprio di risparmio energetico per l'individuo.

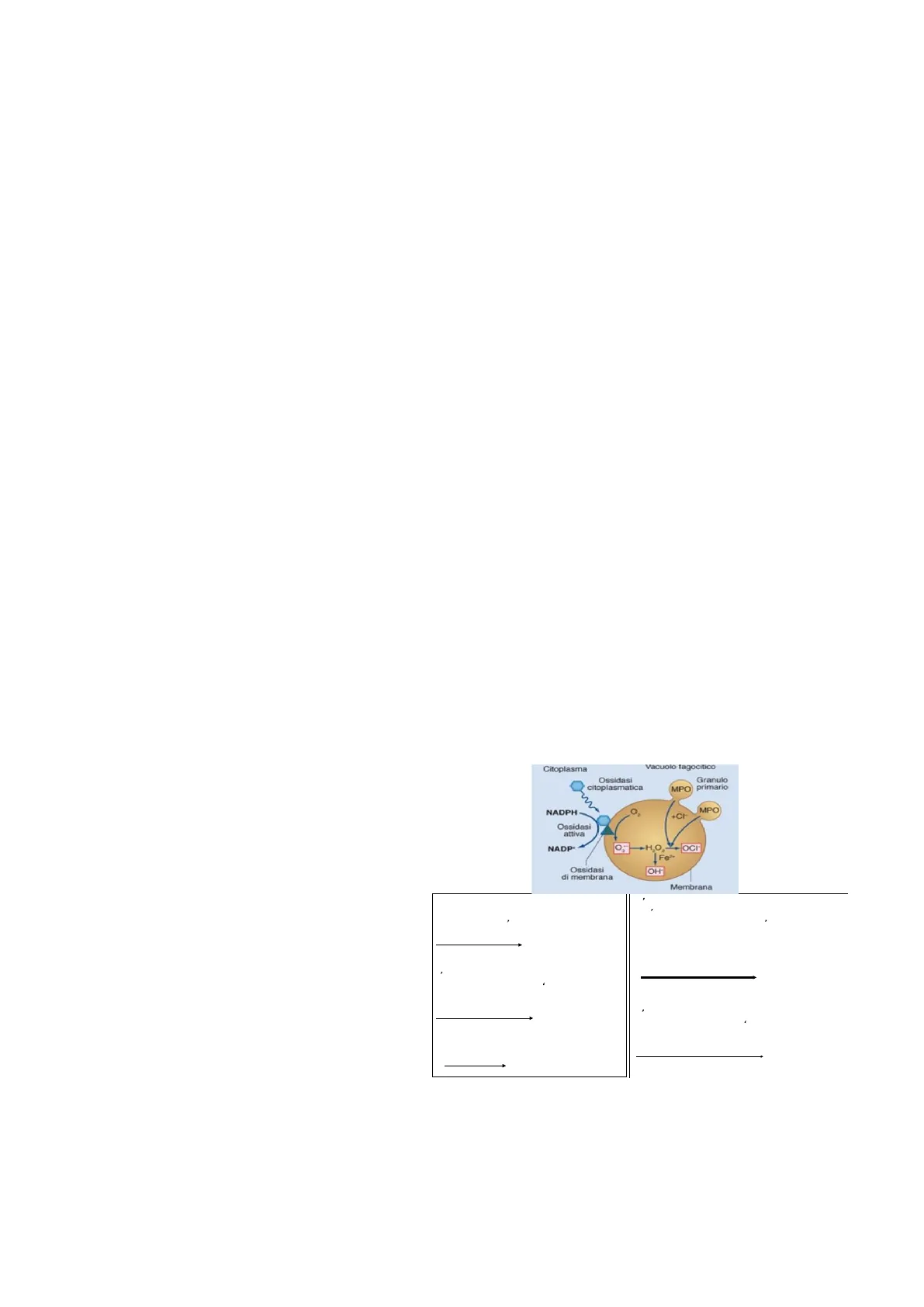

Se non sono sufficienti gli enzimi litici si ha l'attivazione di quella che è l'esplosione respiratoria ossidativa, che

porta alla produzione di specie reattive dell'ossigeno che come sono dannose per la cellula del dell'ospite, lo

sono anche per il patogeno, quindi vanno a danneggiare e contribuire all'eliminazione del patogeno.

Abbiamo detto che all'interno del fago lisosoma avviene la digestione del patogeno e distinguiamo i meccanismi

di distruzione di questo patogeno in meccanismi ossigeno indipendenti e ossigeno dipendenti.

I meccanismi ossigeno indipendenti sono appunto quelli a carico degli enzimi litici contenuti nel lisosoma,

mentre i meccanismi ossigeno dipendenti sono quelli che portano alla produzione delle specie reattive

dell'ossigeno, quest'ultimo si attiva solo dopo un certo lasso di tempo (30-40 secondi dall'inizio della fagocitosi)

e si attiva solo se è necessario, non parte subito, ma è in ritardo rispetto al meccanismo ossigeno indipendente

in quanto è dispendioso perché richiede un aumentato consumo di ossigeno, quindi una riduzione dell'ossigeno

molecolare disciolto nel sangue e nei liquidi

Citoplasma

Vacuolo fagocitico

interstiziali.

Importantissimo ricordare che è un meccanismo

che si attiva al bisogno, richiede l'attivazione

dell'ossidasi citoplasmatica che porta alla

produzione,

di

queste

specie

reattive

dell'ossigeno

con

un

meccanismo

energeticamente impegnativo per la cellula.

Possiamo dire che questo è il meccanismo di

Killing intracellulare.

Via

Ossigeno-dipendente

Ossidasi

citoplasmatica

Granulo

primario

MPO

Via

Ossigeno-dipendente

Reazioni

NADPH

O.

+CH

Reazioni

Ossidasi

attiva

Mieloperossidasi-

dipendenti

NADP.

0 +HOY.OCT

I Fe-

Ossidasi

di membrana

OH

Membrana

Il perossido di idrogeno reagendo con lo

ione cloro forma ione ipocloroso, la reazione

è catalizzata dall'enzima mielperossidasi

H2O2 + Cl-

OCI + H2O2

L'NADPH necessario per la riduzione

dell'ossigeno viene ottenuto per ossidazione del

glucoso-6-fosfato da parte dell'enzima glucoso-6-

fosfato deidrogenasi, quando diminuisce il rapporto

NADPH/NADP+

Glucoso 6-p +NADP+

G-6-P-dehydrogenase

6 fosfogluconato +

NADPH

L'anione superossido viene trasformato in

perossido di idrogeno dall ' enzima

superossido dismutasi

H2O2 + 02

L'anione superossido viene trasformato in

perossido di idrogeno dall ' enzima superossido

dismutasi

202 + 2H+

Superoxide dismutase

H2O2 + 102

H2O + O2 -

Mieloperossidasi

Indipendenti

Mielopessidasi

Abbiamo un'alternativa per quanto riguarda i

neutrofili nel caso in cui questo meccanismo non

2O2 - + 2H+

Superossido dismutasi

riesce ad eliminare il patogeno. Nel momento in

cui il patogeno non riesce ad essere fagocitato

Meccanismo protettivo

2H2O2

all'interno della cellula, ad esempio a causa delle

Catalasi

dimensioni superiori a quelle della cellula stessa, si ha un'alternativa.

I neutrofili riescono a formare i cosiddetti net, cioè delle trappole extra cellulari dove vengono intrappolati i

patogeni che sono costituite da sostanze battericide tipo elastasi neutrofila, gli istoni, mieloperossidasi,

lattoferrina e gelatinasi che vanno, a danneggiare il patogeno diminuendo le dimensioni che diventano più

accettabili e i detriti poi possono essere fagocitati.

2

MPCIl neutrofilo capisce che deve produrre questo net, grazie alle citochine pro-infiammatorie, le cellule endoteliali

attivate. Quindi abbiamo una serie di condizioni del microambiente e che consentono ai neutrofili di produrre

questi net. In definitiva, il neutrofilo

ha due possibilità

distinte

per

Meccanismo di rilascio NET

eliminare il patogeno: la fagocitosi,

bacteria

NET release

A

fungi

LPS

viruses

PMA

parasites

H.O.

Calcium ions

fMLP

IL-8

quindi eliminazione del patogeno per

C

Killing cellulare oppure la formazione

dei net, che portano alla distruzione e

ROS

bacteria

MPO

eliminazione del patogeno che viene

histones

prima degradato e poi i frammenti

B

vengono

invece

fagocitati dai

NE

chromatine

decondensation

NE

cell membrane rupture

neutrofili o da altri dai macrofagi ed

granule

MPO

PAD4

eliminati come frammenti, non più

come patogeno nel suo insieme.

(A) stimolazione dei recettori da parte di fattori scatenanti (es. batteri,

Si è visto, come le cellule della risposta

immune naturale, in particolare le

cellule

fagocitiche,

possono

contribuire

al mantenimento

del

nostro stato di salute, riconoscendo il

patogeno ed eliminandolo.

funghi, virus, parassiti, fattori chimici come PMA o LPS) porta all'adesione

dei neutrofili all'endotelio e alla decondensazione della cromatina dovuta

alla scissione dell'istone da parte di elastasi (NE) e mieloperossidasi (MPO)

e all'ipercitrullinazione dell'istone da PAD4 (B). La formazione di NET

richiede l'attivazione di NADPH ossidasi e produzione di ROS. Associati alle

fibre di NET ci sono lisozima, peptidi antimicrobici, componenti del

complemento e istoni.

Nella fase finale, i NET vengono rilasciati e intrappolano i batteri

53

Il meccanismo di eccellenza è la fagocitosi, quindi l'inglobamento all'interno della cellula e poi il Killing all'interno

del fago lisosoma che può essere ossigeno indipendente o ossigeno dipendente.

Nel caso in cui la fagocitosi non sia possibile, abbiamo un meccanismo alternativo a disposizione dei neutrofili,

ovvero la distruzione extracellulare del patogeno attraverso i net (successivamente si vedranno i macrofagi che

utilizzano le cellule specializzate).

Tuttavia, affinché questi meccanismi vadano avanti con successo abbiamo visto che è importante anche

l'opsonizzazione, cioè avere a disposizione molecole che rendano più "appetibile" il patogeno. Quando abbiamo

parlato della risposta immune naturale, abbiamo parlato anche dei mediatori solubili, quindi di quelle che sono

le "parole" e il "linguaggio" con cui le cellule comunicano. Dobbiamo quindi introdurre in questo discorso questi

mediatori, come lisozima e lattoferrina, che sono disponibili in ogni momento nel nostro organismo.

Alcuni mediatori sono più complessi e costituiscono un sistema e questi non sono immediatamente disponibili,

ma sono presenti nel nostro organismo in forma inattiva e quindi devono essere attivati. Sono inattivi perché

l'attivazione è un processo dispendioso e quindi che si attiva solo al bisogno.

Sistema del complemento

Tra questi, il sistema di mediatori più complessi è quello del complemento. Il complemento è cosi chiamato

perché va a complementare la risposta immune, sia quella naturale che quella specifica.

Questo sistema interviene sia nella risposta immune naturale sia nella risposta immune specifica,

complementando entrambe le risposte. È costituito da una serie di proteine sieriche termolabili.

Proteine sieriche; quindi, che le ritroviamo nel siero e termolabile, ossia che ad elevate temperature, in

particolare 56° si denaturano e quindi si perde l'attività di queste proteine.

Questa serie di proteine, attraverso una serie di passaggi ha come risultato finale l'induzione della morte

cellulare per lisi. Questa morte cellulare che può riguardare una cellula procariote o eucariote (quindi qualunque

cellula estranea di un altro individuo, una cellula batterica, una cellula trasformata, quindi tutto quello che può

essere considerato non desiderato dal nostro organismo, e che deve essere eliminato, ne provoca la morte per

lisi e questo è l'atto finale.

La peculiarità del sistema del complemento, che chiamiamo 'sistema' perché è costituito da più elementi, è che

produce, man mano che si attiva, mediatori intermedi che intervengono in altri momenti e in altri passaggi.