Corteccia cerebrale: struttura, neuroni e funzioni cognitive

Slide sulla corteccia cerebrale che descrive la sua struttura, i tipi di neuroni e le funzioni cognitive. Il Pdf esplora anche le implicazioni di lesioni cerebrali, come afasie e aprosodie, e il ruolo della corteccia prefrontale nelle funzioni esecutive, con un focus sul caso di Phineas Gage. Utile per Biologia a livello universitario.

Mostra di più11 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Corteccia Cerebrale: Struttura e Composizione

La corteccia cerebrale ha una superficie di ca. 1800 cm2 e costituisce quasi la metà del peso dell'encefalo. Si stima che contenga 25 milioni di neuroni, interconnessi da un sistema di più di 100.000 Km di fibre che formano un numero incredibile (1014) di sinapsi. La corteccia ha subito un grande sviluppo durante l'evoluzione dei vertebrati ed è la sede delle funzioni cognitive più elevate (pensiero astratto, linguaggio ... ), oltre che funzioni legate alla percezione, ai movimenti e alle risposte adattative all'ambiente.

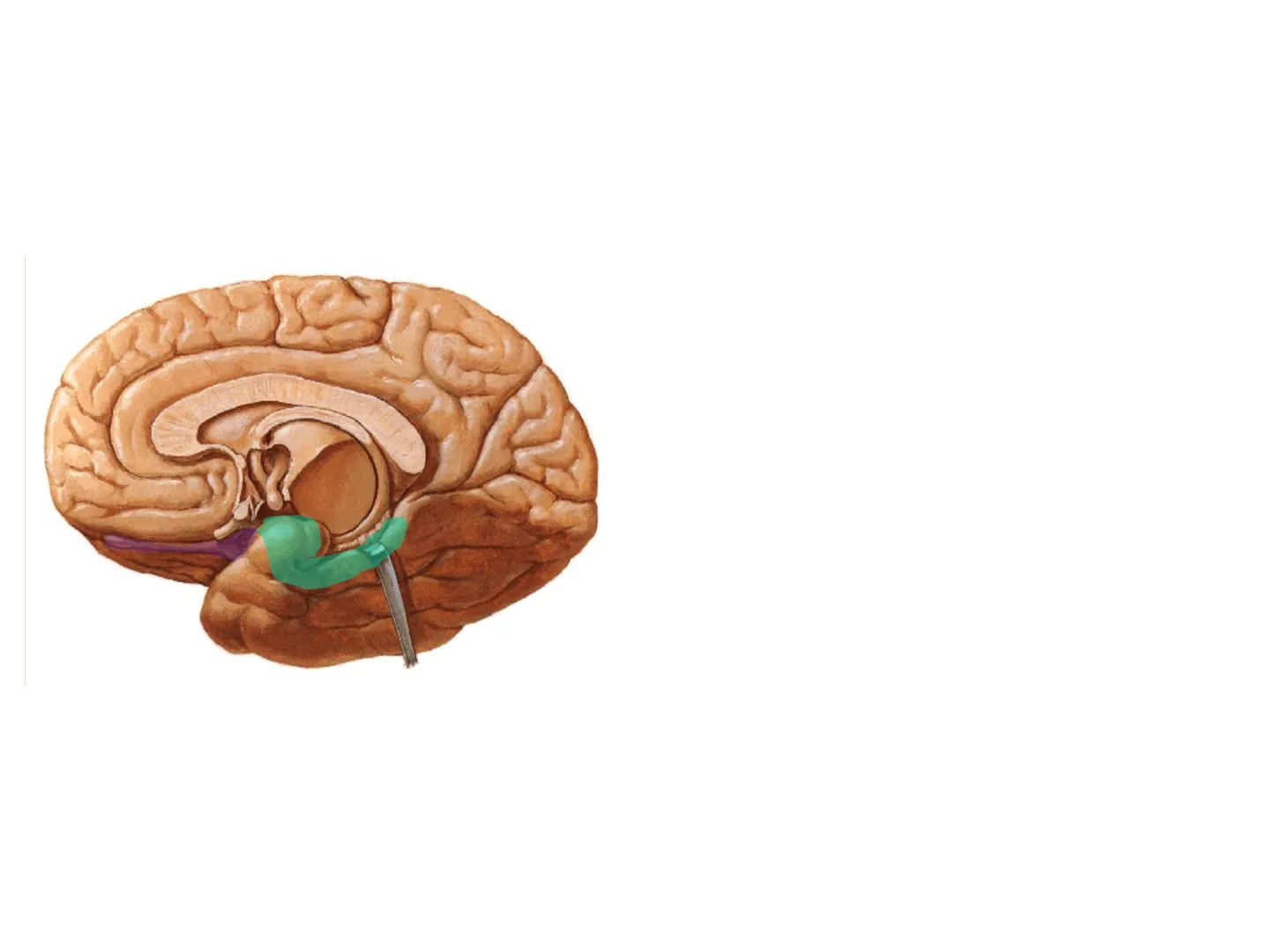

Nell'uomo ca. il 95% della corteccia è neocortex, caratterizzata dalla presenza di 6 strati (almeno durante un periodo dello sviluppo). Viene detta anche isocortex ed è contrapposta ad altre aree corticali che costituiscono la paleocortex (regioni olfattive alla base degli emisferi) e l'archicortex (ippocampo). Queste aree non hanno 6 strati e formano la cosiddetta allocortex.

La neocorteccia è interposta tra la paleocortex e l'archicortex. La grande espansione della neocorteccia nei primati determina la forma a C degli emisferi cerebrali, con la paleocortex e l'allocortex alle due estremità della C.

Tipi di Neuroni nella Corteccia Cerebrale

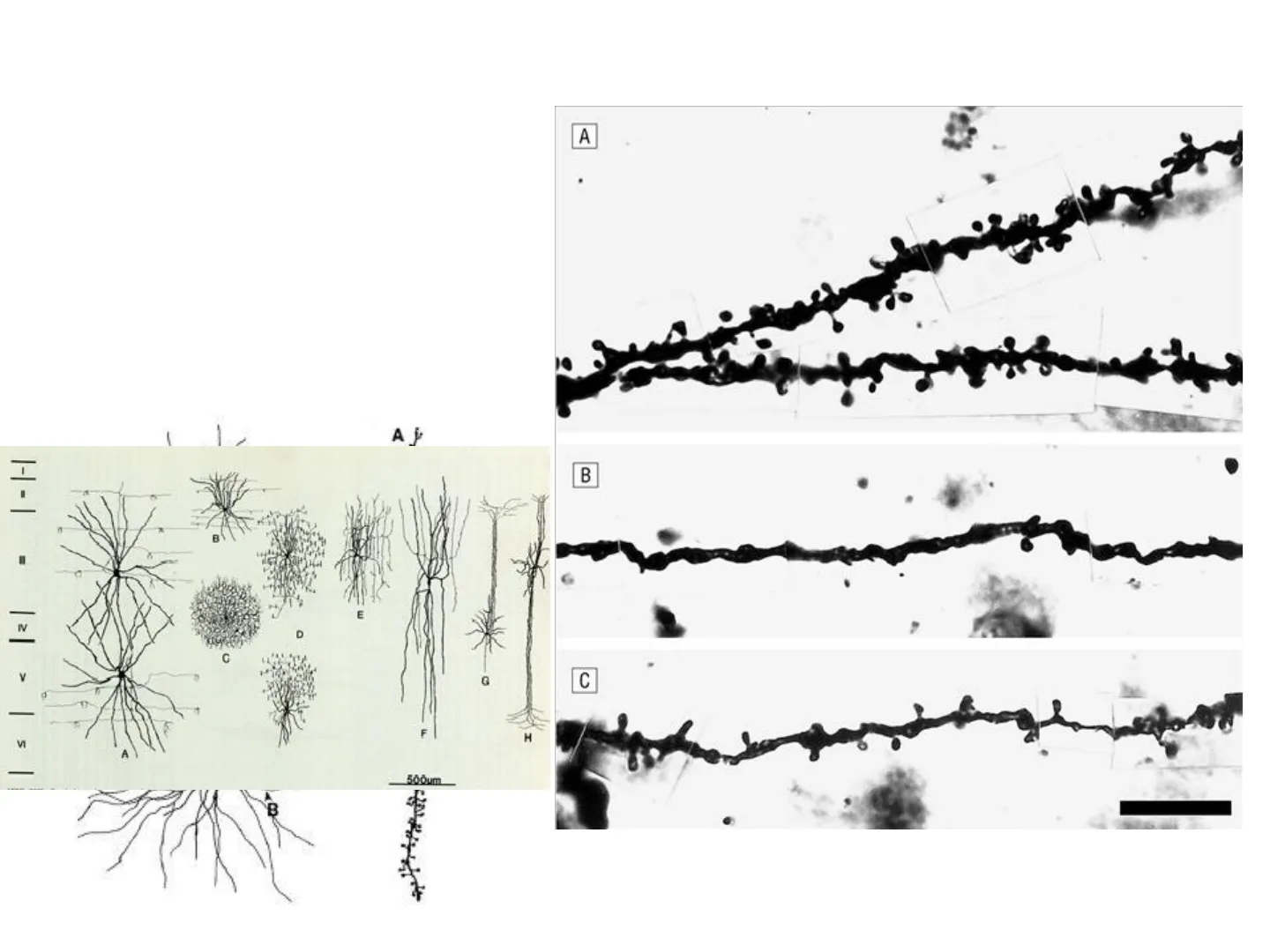

La corteccia cerebrale contiene diversi tipi di neuroni piramidali e non-piramidali

- Neuroni piramidali: dendrite apicale e dendriti basali, spine dendritiche, cellule giganti di Betz (100 um). Gli assoni escono dalla corteccia per raggiungere altre aree corticali o siti sottocorticali.

- Neuroni non-piramidali: cellule stellate/granulari (13 tipi). Sono neuroni intrinseci e sono per lo più GABAergici (un tipo di cellula non-piramidale presenta spine dendritiche, riceve afferenze dal talamo e fa sinapsi glutammatergiche sui neuroni vicini).

A B B . E IV D G V C F H 5 A - 500um B

Strati della Corteccia Cerebrale

Corteccia prefrontale dorsolaterale (strato 3) A. Controllo B,C. Individui con schizofrenia

A jLa corteccia cerebrale ha 6 strati Golgi Nissl Weigert M Exterr = Exterr = IV IV rge Interi IV V V > V Interna £ VI VI VI White matter M Homotypical (area 19) Heterotypical granular (area 17) Heterotypical agranular (area 4)

Le aree corticali in cui i 6 strati sono ben rappresentati in maniera regolare prendono il nome di cortecce omotipiche (si tratta per lo più di aree associative). Nelle cortecce eterotipiche invece gli strati II-V sono meno distinti. Queste comprendono la corteccia agranulare (motoria), in cui il IV strato è ridotto mentre sono molto sviluppati gli strati delle cellule piramidali interne, e la corteccia granulare (sensoriale), in cui invece prevale il IV strato. Vi è un continuum di tipologie che vanno dalla corteccia agranulare spessa 4.5 mm fino a cortecce granulari spesse solo 1.5 mm. Le cellule piramidali costituiscono ca. l'80% dei neuroni corticali (anche nelle cortecce granulari, in cui i neuroni piramidali hanno piccole dimensioni). Il diverso aspetto delle diverse aree corticali dipende dalle dimensioni relative dei tipi cellulari, la complessità dei loro alberi dendritici e i tipi di connessione. L'architettura simile di tutte le aree corticali suggerisce che la corteccia cerebrale potrebbe essere costituita da un numero molto elevato di piccoli moduli che si ripetono. Un mm2 di corteccia di mammifero, indipendentemente dalla specie, contiene ca. 100.000 neuroni. Una eccezione è costituita dalla porzione binoculare della corteccia visiva primaria dei primati, in cui i neuroni hanno un densità più elevata.

Connessioni Corticali

I II III IV Other cortical areas Thalamus V VI Other cortical / areas, opposite hemisphere Other cortical areas White matter Subcortical structures (e.g., striatum, superior colliculus) Thalamus Brainstem modulatory systems

Le afferenze alla corteccia provengono da altre aree corticali o da regioni subcorticali. Le prime possono originare nello stesso emisfero (fibre associative) o nell'emisfero controlaterale (fibre commissurali). La maggior parte degli assoni della sostanza bianca di ciascun emisfero è costituita da fibre associative. I maggiori sistemi associativi sono il fascicolo longitudinale superiore (fascicolo arcuato), i fascicoli occipitofrontali superiore e inferiore e il cingolo.

Le afferenze subcorticali provengono dal talamo e da nuclei che (come il locus ceruleus) inviano fibre modulatrici alla corteccia. Le fibre dei nuclei talamici di relay terminano principalmente negli strati di mezzo, come il IV, quelle dei n. intralaminari nel VI, e quelle provenienti da altre aree corticali soprattutto negli strati II e III.

Le efferenze corticali che raggiungono centri sottocorticali attraversano in gran parte la capsula interna. Lo strato III da origine alla maggior parte delle fibre cortico-corticali, lo strato V alle fibre che raggiungono lo striato, il tronco encefalico e il midollo spinale, lo strato VI a fibre che vanno al talamo. Le fibre commissurali passano attraverso il corpo calloso. Quelle che connettono le parti inferiori degli emisferi temporali (insieme a fibre provenienti dal n. olfattivo anteriore) attraversano la commessura anteriore.

Specializzazione Funzionale delle Regioni Corticali

Le regioni corticali sono specializzate per diverse funzioni Diverse aree corticali presentano piccole differenze strutturali. Sulla base di queste differenze Korbinian Brodmann descrisse, in ciascun emisfero, 44 aree corticali. La superficie della corteccia è simile in diversi individui, mentre ci possono essere differenze nell'estensione di diverse aree. Ad es. la corteccia visiva, somatosensoriale e motoria possono variare di 2 o 3 volte in individui normali. Non è chiaro se questo sia legato ad aspetti funzionali.

4 2 4 3 5 7 8 9 9 19 -19 13 10% 18 2 17 = 15 11 21 18 37 19 20 Lateral surface 20 19 37 Medial surface 5 6 7

Aree Sensoriali, Motorie e Associative

Le regioni corticali sono specializzate per diverse funzioni In ciascun emisfero si distinguono le aree sensoriali primarie (che ricevono input dal talamo) , una corteccia motoria primaria (da cui origina buona parte del fascio cortico-spinale) , le aree associative e quelle limbiche.

In molti mammiferi le aree sensoriali primarie (somatosensitiva, uditiva, visiva) costituiscono la maggior parte della corteccia. Queste aree hanno una tipica organizzazione topografica. Nei primati, invece, prevalgono le aree associative, che sono di due tipi. Le aree associative unimodali elaborano le informazioni delle aree sensoriali primarie, o sono connesse con la corteccia motoria. Ad es. le aree 18 e 19, che circondano la corteccia visiva primaria fanno parte della corteccia associativa visiva. Altre aree associative unimodali sono nel lobulo parietale superiore (somatosensoriale), nel giro temporale superiore (uditiva) e nelle cortecce premotoria e motoria supplementare.

Le aree associative multimodali (o eteromodali) rispondono a diverse modalità sensoriali e i neuroni potrebbero cambiare le loro proprietà in circostanze diverse (ad es. un neurone del lobulo parietale inferiore potrebbe rispondere a uno stimolo visivo, ma solo se si tratta di uno stimolo interessante, es. cibo). Si ritiene quindi che le aree multimodali siano la sede delle funzioni intellettuali più complesse.

Questa visione della corteccia è sicuramente troppo semplicistica. La distinzione tra le aree primarie e quelle associative non è sempre chiara (ad es. il fascio cortico-spinale non origina solo dalla corteccia motoria primaria, ma anche da altre aree, tra cui quella somatosensoriale). Ci sono anche aree corticali intermedie tra quelle primarie e associative. Scimmie (e uomini) con danni estesi al giro precentrale o a quello postcentrale non perdono del tutto la capacità di compiere movimenti o la percezione degli stimoli (hanno una disabilità parziale), il che suggerisce un ruolo di altre aree corticali.

Rat Cat Human

Funzioni Complesse e Specializzazione Emisferica

Le aree associative sono la sede delle funzioni più complesse Prima dell'avvento delle tecniche di imaging (PET, fMRI), le conoscenze sulle funzioni corticali più elevate derivava dallo studio di pazienti con lesioni circoscritte a particolari territori corticali.

Linguaggio e Specializzazione Emisferica

I due emisferi sono specializzati per funzioni diverse: il linguaggio Le funzioni sensoriali e motorie sono rappresentate in entrambi gli emisferi. Al contrario è noto da tempo che alcune funzioni, come il linguaggio, risultano alterate dopo un danno all'emisfero sx piuttosto che a quello dx. L'emisfero sx, che è più importante per la comprensione e la produzione del linguaggio, è chiamato emisfero dominante. In quasi tutti (almeno il 95%) i destrimani l'emisfero dominante è il sx. Anche nei mancini l'emisfero sx è di solito dominante, anche se è più elevata la percentuale dei mancini che hanno l'emisfero dominante a dx o nei quali entrambi gli emisferi hanno a che fare con il linguaggio. Nell'emisfero sx il solco laterale si estende più indietro che in quello dx e la parte posteriore del giro temporale superiore (planum temporale) è più ampia (queste differenze morfologiche sono presenti dalla nascita).

A Precentral gyrus Central sulcus Postcentral gyrus Frontal gyri: Superior Middle Inferior Parietal lobe Superior parietal lobule Intraparietal sulcus Inferior parietal lobule Frontal lobe Frontal pole Occipital gyri Diencephalon Lateral sulcus Occipital lobe Temporal pole Occipital pole Temporal gyri: Superior Middle Inferior Temporal lobe Midbrain Pons and cerebellum Lobes: Frontal Parietal Medulla Temporal Occipital Spinal cord Insular cortex

Aree del Linguaggio: Broca e Wernicke

Le aree del linguaggio si trovano nei pressi del solco laterale (zona del linguaggio perisilviana): le due meglio caratterizzate sono l'area di Broca (nelle pari opercolare e triangolare del giro frontale inferiore) e l'area di Wernicke (nella parte posteriore del giro temporale superiore, il planum temporale e il lobulo parietale inferiore).

Lesioni a queste aree provocano rispettivamente afasia nonfluente e fluente. Gli afasici nonfluenti hanno difficoltà nella produzione (non nella comprensione) del linguaggio e parlano in maniera telegrafica. Il primo caso fu descritto da Paul Broca nel 1861. Il paziente era noto come Tan perché produceva una sola sillaba che ripeteva due volte in successione (tan, tan), indipendentemente dalla domenda che gli era stata posta. Tan (che si chiamava Leborgne) morì una settimana dopo l'incontro con Broca e l'esame autoptico rivelò un danno al giro frontale inferiore sx, che si estendeva ad altre aree corticali (insula) e ai gangli della base. Broca descrisse 7 altri casi di pazianti afasici nei due anni successivi, tutti con danni all'emisfero sx.

Gli afasici fluenti, al contrario, sono capaci di parlare e scrivere, ma il contenuto del linguaggio è alterato.

Preoccipital notch