Agente di trasporto: geologia, onde marine e ambienti sedimentari

Documento di Università su Agente di trasporto. Il Pdf descrive gli agenti di trasporto geologici come acqua, vento e ghiacciai, e gli ambienti sedimentari, con focus su onde marine e dune eoliche, utile per lo studio di Scienze.

See more13 Pages

Unlock the full PDF for free

Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.

Preview

Agente di trasporto

Dopo aver esaminato un ideale ciclo sedimentario (che comincia con la degradazione meteorica di una roccia madre e termina con la diagenesi di un sedimento), abbiamo analizzato in dettaglio il trasporto fluviale e approfondito aspetti di geomorfologia fluviale. Come detto l'acqua è il principale agente di trasporto terrestre. Gli agenti di trasporto esistenti sulla terra non sono tuttavia solo quelli fluviali. Oltre alla gravità (alla quale sarà dedicato una lezione specifica sulla denudazione di massa e sui fenomeni di insabilità di versante), mezzi di trasporto dotati di grande energia sono le correnti marine (capaci di trasportare la frazione fine di un sedimento a grandi distanze da un continente), i ghiacciai (che possono trasportare gran quantità di sedimenti eterogenei) e i venti.

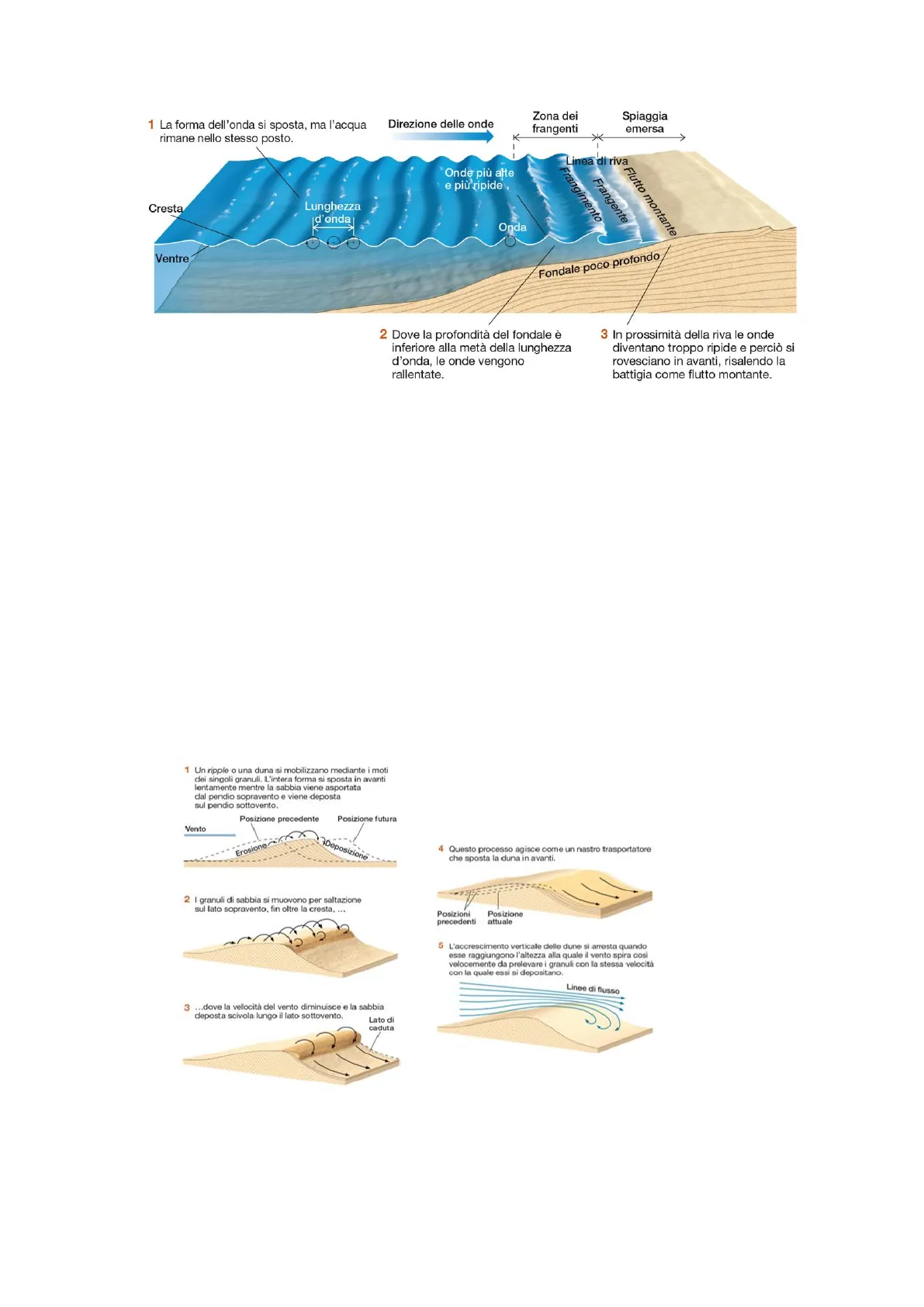

Correnti marine

Le correnti marine come agente di trasporto: oltre alle correnti marine, gran parte dell'azione di trasporto di sedimenti per azione del mare avviene per via del moto ondoso. Le onde del mare si propagano esattamente come tutte le onde elastiche, ovvero senza spostamento di materia. Si definisce lunghezza d'onda del moto ondoso la distanza tra due creste o ventri d'onda (fig. 1). Quando il fondale è poco profondo, o più correttamente la profondità è inferiore alla metà della lunghezza d'onda, le onde vengono rallentate ed iniziano a frangersi. Quando si arriva a riva le onde diventano troppo ripide e risalgono la riva con un flusso montante. Le onde hanno quindi un potere erosivo e di trasporto, riuscendo a sollevare e trasportare sul fondo i sedimenti nella direzione del moto ondoso. Se l'apporto di sedimenti in un ambiente costiero è inferiore al potere erosivo delle correnti marine, la spiaggia arretra, al contrario prograda verso il mare.1 La forma dell'onda si sposta, ma l'acqua rimane nello stesso posto. Direzione delle onde Zona dei frangenti Spiaggia emersa K 1 *- 1 Linea di riva Onde più alte e più ripide Cresta Lunghezza d'onda| Onda Fondale poco profondo 2 Dove la profondità del fondale è inferiore alla metà della lunghezza d'onda, le onde vengono rallentate. 3 In prossimità della riva le onde diventano troppo ripide e perciò si rovesciano in avanti, risalendo la battigia come flutto montante. Figura 1. Illustrazione del meccanismo di propagazione e rottura del moto ondoso.

Vento come agente di trasporto

Il vento come agente di trasporto: un altro agente di trasporto che mobilita sedimenti è il vento. L'azione del vento è dominante in zone in cui, per motivi climatici o geomorfologici, la superficie del terreno non è coperta da vegetazione. Sistemi deposizionali eolici possono essere i deserti sabbiosi e le steppe. Il trasporto di sedimento per azione del vento può avvenire o in sospensione (trasporto di particelle fini, prevalentemente limi) o per trasporto dei singoli granuli per trascinamento. Una duna è infatti un sistema mobile in cui avviene erosione nell'antiduna, trasporto sul fronte della 1 Un ripple o una duna si mobilizzano mediante i moti dei singoli granuli. L'intera forma si sposta in avanti lentamente mentre la sabbia viene asportata dal pendio sopravento e viene deposta sul pendio sottovento, Posizione precedente Posizione futura Vento Deposizione 4 Questo processo agisce come un nastro trasportatore che sposta la duna in avanti. 2 I granuli di sabbia si muovono per saltazione sul lato sopravento, fin oltre la cresta. ... Posizioni precedenti Posizione attuale 5 L'accrescimento verticale delle dune si arresta quando esse raggiungono l'altezza alla quale il vento spira così velocemente da prelevare i granuli con la stessa velocità con la quale essi si depositano. Linee di flusso 3 ... dove la velocità del vento diminuisce e la sabbia deposta scivola lungo il lato sottovento. Lato di caduta Figura 2. Movimento di una duna per azione del vento. @ Flutto montante Ventre Frangimento Frangenteduna e accumulo sul lato sottovento (fig. 2). Il sedimento fine, prevalentemente limo (60-80%), trasportato dai venti in sospensione tende a caratterizzare zone periglaciali e a depositarsi formando le coltri di loess. Queste coltri caratterizzano le epoche glaciali e possono raggiungere spessori molto ampi.

Ghiaccio come agente di trasporto

Il ghiaccio come agente di trasporto: un ghiacciaio si definisce come grandi masse naturali di ghiaccio interessate da un movimento presente o passato. Un ghiacciaio è caratterizzato da una zona di alimentazione (o zona di accumulo) dove vi è la caduta della neve che si trasforma in ghiacciaio; una zona di ablazione dove avviene la sublimazione e la fusione del ghiaccio. Il bilancio tra alimentazione e ablazione di un ghiacciaio ZONA DI ALIMENTAZIONE BILANCIO GLACIALE La fronte glaciale arretra Caduta di neve che si trasforma in ghiaccio ZONA DI ABLAZIONE Alimentazione < ablazione La fronte glaciale conserva la stessa posizione Alimentazione = ablazione Alimentazione > ablazione · La fronte glaciale avanza Sublimazione * Fusione di ghiaccio e distacco di iceberg genera arretramento o avanzamento di un fronte glaciale (fig. 3). Figura 3. Descrizione di un profilo longitudinale di un ghiacciaio. Il carico glaciostatico (pressione relativa dal peso del ghiaccio) esercitato sul fondo di un ghiacciaio produce la fusione parziale di pellicole ghiaccio basali, che causa un movimento lento e costante del ghiaccio verso valle. Un sistema glaciale non va considerato come un sistema statico,ma va considerato come un sistema dinamico in cui masse di ghiaccio si muovono verso valle erodendo il terreno e trasportando al suo interno grandi masse di sedimenti di differenti dimensioni. I depositi laterali e frontali di detriti che sedimentano al termine della zona di ablazione prendono il nome di morene, mentre i depositi fini sul fondo di un ghiacciaio prendono il nome di till. N.B. se le valli fluviali tendono ad incidere i versanti linearmente (e formando quindi valli a V), un ghiacciaio durante il massimo sviluppo della glaciazione esercita una pressione isotropa sui versanti. Questo tipo di azione esercitata sui versanti fornisce il tipico aspetto di valle a U. Sempre la spinta isotropa sui versanti produce nella parte sommitale di un ghiacciaio la tipica forma semisferica di circo glaciale.

Ambienti sedimentari

Un ambiente sedimentario è definibile come la località geografica caratterizzata da una particolare combinazione di condizioni ambientali e di processi geologici o ancora come la parte della superficie terrestre che è fisicamente, chimicamente e biologicamente distinta dalle parti adiacenti. La disciplina che studia la deposizione che avviene negli ambienti sedimentari è la sedimentologia. In sedimentologia è molto utile il concetto di facies, ovvero l'insieme di strati o depositi legati ad uno specifico ambiente sedimentario. Gli ambienti sedimentari si suddividono in 3 macro-categorie: gli ambienti continentali, gli ambienti marini e gli ambienti di transizione.

Classificazione degli ambienti deposizionali

CONTINENTALI »di conoide Fluviale o alluvionale di pianura Lacustre Eolico-desertico Deltizio aperto + di spiaggia MISTI 'Litorale (T o C) di barriera e laguna dominato dalle onde protetto di marea (piana di marea ed estuario) dominato dalle maree Di piattaforma (o mare basso, o neritico) (To C) - scarpata e canyon MARINI torbiditico - conoide sottomarina Di mare profondo - piana sottomarina pelagico a parte Di scogliera organogena Di bacino semichiuso o interno: eusinico ed evaporitico Figura 4. Principali classi di ambienti deposizionali- Br | Me Br = canali divaganti (intrecciati) Me = canali incassati (meandri) conoidi pianura piana costiera F - L.m. misto S diminuzione di granulometria F sistema deltizio e rapporto carico di fondo carico sospeso S Gli ambienti continentali sono principalmente 3: l'ambiente fluviale o alluvionale, l'ambiente lacustre e l'ambiente eolico.

Ambiente fluviale

Ambiente fluviale: racchiude tutti i processi geologici che avvengono all'interno di una piana alluvionale (fiume = alveo, margini dell'alveo e piana alluvionale). È un ambiente molto diffuso sulla terra (è presente a tutte le latitudini e climi tranne in antartide). Un sistema alluvionale si divide in più rami (fig. 5): i) una parte di conoide alluvionale (formati da un corso d'acqua al suo sbocco in pianura), caratterizzata da sedimenti con Figura 6. Transetto ideale che mostra i sistemi deposizionali continentali e di transizione. conoide prossimale conoide intermedia conoide distale distributary Line of section sezione geologica Main braided channels conoide prossimale conoide intermedia conoide distale Figura 5. Sezione di un conoide alluvionale. marino (misto). granulometrie grossolane portate per lo più come carico di fondo, ii) una parte di piana alluvionale caratterizzata da sedimenti a granulometria mista (sabbia, ghiaia e fini) dove il sedimento viene portato sia come carico di fondo, sia come carico sospeso ed infine iii) un sistema costiero e deltizio che costituiscono l'intersezione tra il sistema continentale e quello Un conoide alluvionale (fig. 6) è un sistema deposizionale di natura tipicamente continentale, costituito da sedimenti alluvionali, che si organizzano a ventaglio (conoide), lì dove il mezzo di trasporto (torrente) perde la sua energia. Il conoide prossimale ha una granulometria Distal fanprevalentemente grossolana, la conoide intermedia mostra interdigitazioni di sedimenti grossoloni a sedimenti sabbiosi, mentre le conoidi distali mostrano particelle medie e fini. Un sistema alluvionale può prevedere due principali modelli deposizionali fluviali: uno a canali intrecciati, ovvero dove il fiume crea differenti canali all'interno del suo alveo, oppure meandriforme, dove il fiume assume un unico grande canale. I canali intrecciati si hanno solitamente in zone ad elevata energia, mentre zone a energia minore mostrano canali meandriformi.

Ambiente lacustre

Ambiente lacustre: È un ambiente sedimentario caratterizzato da correnti lievi e poco moto ondoso. Può essere di acqua dolce o salino. Può dar quindi vita a depositi clastici fini (sabbie, limi o argille) o depositi chimici (saline). Può avvenire la sedimentazione di sostanza organica. I sedimenti che si depositano in un ambiente lacustre sono eterogenei, variabili da ghiaie sui conoidi che alimentano il lago, fino alla frazione fine che si deposita nelle parti più profonde e prive di corrente (fig. 7). Ambiente glaciale: è caratterizzato dalle dinamiche di movimento di masse di ghiaccio tipiche dei climi freddi. In questo ambiente possono essere trovati i tipici depositi morenici o depositi tillitici. La vegetazione non influisce su questo ambiente sedimentario. ghiaia sabbia argilla e silt sedimenti terrigeni Figura 7. Sezione di un sistema deposizionale lacustre.

Ambiente deltizio

Ambiente deltizio: rappresenta l'ambiente deposizionale in cui avviene l'incontro tra un fiume e il mare o un lago (fig. 8). È l'ambiente di transizione in cui avviene una maggior sedimentazione. È qui che solitamente la parte più grossolana di un sedimento