Legge di Frank-Starling e contrattilità cardiaca: fisiologia del cuore

Documento sulla Legge di Frank-Starling e la contrattilità cardiaca. Il Pdf esplora la fisiologia del cuore, analizzando parametri come la frazione di eiezione e la relazione tensione-lunghezza del muscolo cardiaco, utile per studenti universitari di Biologia.

Mostra di più9 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Fisiologia Cardiaca: Parametri Funzionali

Materia: Fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio Data: 22.03.2024 Docente: M. G. Lezione 08: Legge di Frank-Starling, contrattilità cardiaca. Comunicazioni: il professore comunica la possibilità di spostare/cancellare la lezione di venerdì 5 Aprile in caso quel giorno ci fossero solo le sue ore, attende aggiornamenti dai rappresentanti. Ripresa dell'ultima lezione: stavamo parlando dei parametri funzionali che riguardano la fisiologia cardiaca. Abbiamo già citato la frequenza cardiaca, la gittata sistolica e la gittata cardiaca, che è il prodotto tra la gittata sistolica e la frequenza cardiaca.

Frazione di Eiezione

Aggiungiamo la frazione di eiezione, cioè il valore che indica il volume di sangue pompato dal ventricolo durante la sistole in termini percentuali. Quello che si fa è quantificare il volume telediastolico e il volume telesistolico, facciamo la differenza (quindi otteniamo fondamentalmente la gittata sistolica) fratto il volume telediastolico. FE = VTD - VTS VTD x 100 70 ml / 135 ml (x 100) = 52 % Il range di normalità della frazione di eiezione è fra 50 e 70%. Se la frazione di eiezione scende sotto il 40% inizia ad esserci un problema dal punto di vista della funzionalità cardiaca, quindi un'insufficienza cardiaca: la quantità di sangue che viene pompata dal cuore non è sufficiente per garantire un normale apporto di ossigeno e nutrienti a livello dell'organismo. Dal punto di vista clinico esistono diversi metodi non invasivi per misurare la frazione di elezione come l'eco cardiografia con color doppler: la sonda viene appoggiata sul torace e va ad analizzare sia il volume telediastolico che telesistolico, si prendono delle misure e poi con dei calcoli si arriva a calcolare il volume. Non è estremamente precisa. Ci sono dei sistemi più precisi non invasivi ma che hanno la necessità di utilizzare dei traccianti, vengono utilizzati in caso di ricovero e non in contesto ambulatoriale.

Legge di Frank-Starling

È stata studiata tramite un modello sperimentale di un cuore isolato dal circolo, si utilizzavano sistemi diversi per far arrivare il liquido all'interno del cuore e poi misurare quanto ne usciva. Questi modelli permettono di agire in modo molto preciso e manipolare il precarico (quanto sangue arriva dal cuore) e il post scarico, cioè quanta resistenza è presente in uscita dal cuore stesso. Grazie a questo modello Frank e Starling hanno iniziato a far variare l'entità del precarico per capire come si comportava il cuore stesso: hanno visto che aumentando il riempimento ventricolare (parliamo sempre di ventricolo sinistro) quello che si ottiene è un aumento della gittata sistolica. Quindi se più sangue arriva al cuore, il cuore inizia a pompare più sangue. Se la pressione di riempimento ventricolare aumenta anche il volume ventricolare aumenta (cioè le pareti ventricolari si dilatano maggiormente e quindi la lunghezza delle singole fibre miocardiche è maggiore), quindi ho 61un allungamento delle fibre muscolari: se aumenta la lunghezza delle fibre queste riescono a generare più forza e quindi anche il volume sistolico è maggiore, aumenta la quantità di sangue che riescono a spingere fuori dal ventricolo. Un aumento di precarico tenendo costante il post carico determina un aumento della gittata sistolica.

Modello Emodinamico

Questo è un modello emodinamico dove si vedono in serie vari elementi del sistema cardiovascolare. È costruito sul ritorno venoso, cioè quanto sangue venoso entra nell'atrio destro e attraverso la valvola tricuspide passa al ventricolo destro, passa per la valvola polmonare e arriva ai polmoni, passa all'atrio sinistro, valvola mitrale, atrio sinistro, aorta e gittata cardiaca, la quale poi si trova a dover far fronte a delle resistenze periferiche associate ai capillari. Ci sono quindi diverse zone, dei "blocchi" che possono far aumentare o ridurre il flusso. Quando parliamo di precarico intendiamo tutto ciò che va ad influenzare quanto si riempie il ventricolo sinistro, da qui in poi il post carico, che si trova subito prima delle resistenze periferiche I capillari di solito non influenzano molto il post carico in condizioni fisiologiche ma in condizioni patologiche, cioè quando c'è una disfunzione a livello del microcircolo capillare, ci può essere un effetto sul post carico. Un aumento del ritorno venoso determinerà un aumento della gittata sistolica.

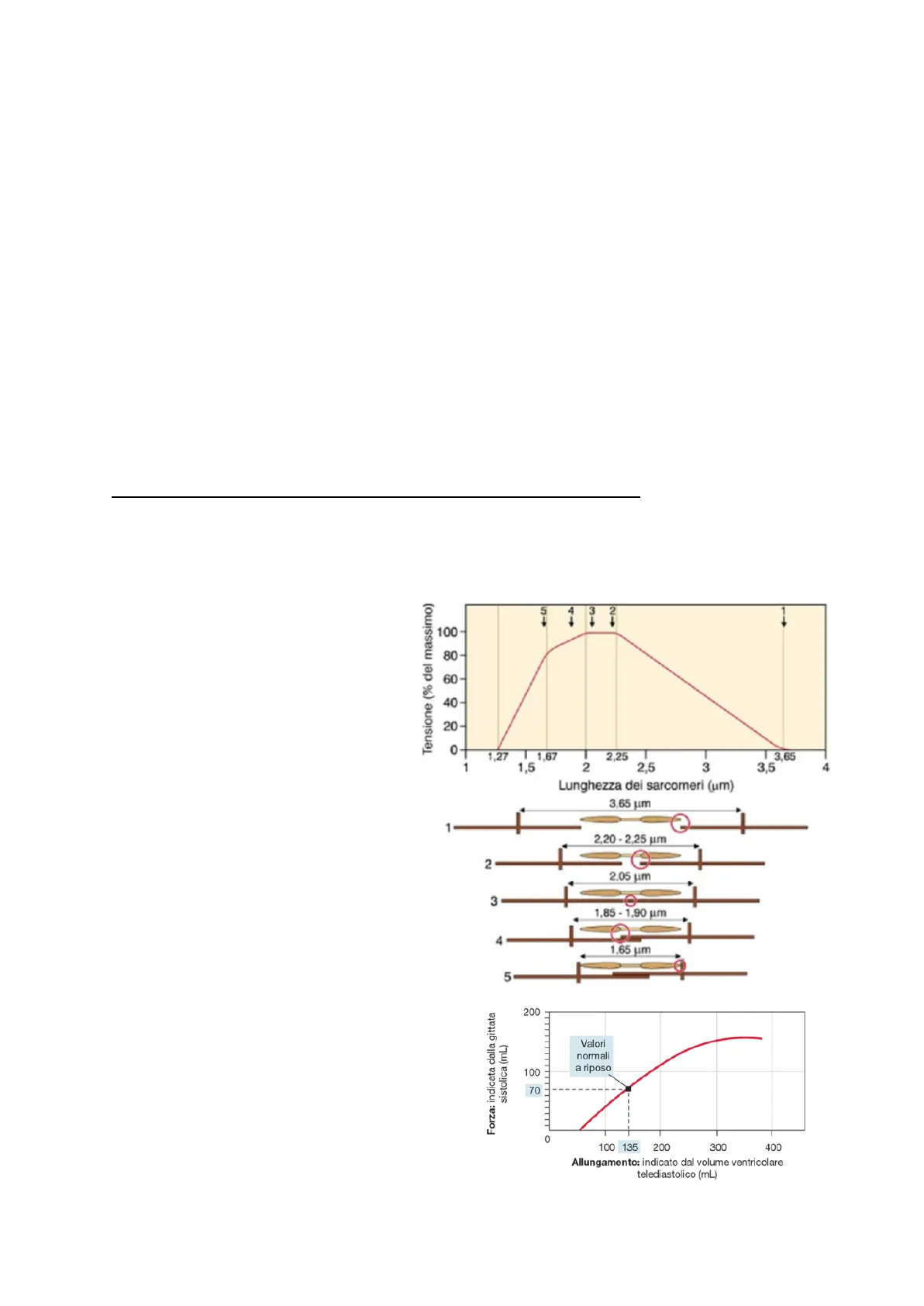

Relazione Tensione-Lunghezza del Muscolo Scheletrico

La legge di Franklin afferma che "la forza massima sviluppata dal muscolo dipende dalla lunghezza iniziale della fibra". Durante il corso di fisiologia 1 abbiamo visto la relazione tensione-lunghezza del muscolo scheletrico. Abbiamo imparato che esiste una lunghezza ottimale dove la forza generata del muscolo scheletrico e massimale. Ogni volta che ci allontaniamo da questa lunghezza ideale (quindi la lunghezza iniziale prima della contrazione del muscolo è maggiore o minore di questa lunghezza ideale) la forza prodotta dalla fibra muscolare è minore. Sono cose che applichiamo tutti i giorni in maniera automatica: se dobbiamo fare un salto non partiamo troppo in estensione ma neanche troppo in flessione, troviamo una via di mezzo per avere la massima spinta. All'aumentare della lunghezza di sarcomeri aumenta la forza. Se superiamo il livello ottimale poi scende di nuovo. A livello cardiaco per descrivere l'allungamento delle fibre utilizziamo il volume perché maggiore è il volume all'interno del ventricolo, più saranno stirate le fibre miocardiche, quindi utilizziamo i millilitri. Sulle ordinate la forza viene indicata con la gittata Tensione (% del massimo) 5 4 3 2 100 80- 60- 40- 20- 0 1,27 1 1,67 2.25 1 3,65 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Lunghezza dei sarcomeri (um) 3,65 um 1 e 2,20 - 2,25 um 2 2.05 um 3 1,85 - 1,90 um 4 1,65 um 5 200 Forza: indicata dalla gittata sistolica (mL) Valori normali a riposo 100 70 0 100 135 200 300 400 Allungamento: indicato dal volume ventricolare telediastolico (mL) 62sistolica, quindi di nuovo in millilitri. Il volume ventricolare è quello telediastolico, quindi subito prima della sistole (stiamo parlando della condizione in cui si trovano le fibre miocardiche subito prima di contrarsi). C'è una relazione che fondamentalmente è lineare fino a un certo punto, in condizioni fisiologiche non c'è la parte discendente, abbiamo soltanto la possibilità di aumentare la forza contrattile senza superare un certo limite. In condizioni patologiche invece potremmo trovare anche la parte discendente della curva. Nel grafico sono riportati i valori a riposo, durante l'esercizio più sangue inizia ad arrivare al cuore e quindi anche la gittata sistolica aumenta. Entro limiti fisiologici il cuore pompa tutto l'eccesso di sangue che vi arriva. Anche qui a seconda della condizione in cui mi troverò ci saranno condizioni in cui il cuore è più rigido e quindi si dilata di meno, se si dilata di meno anche le fibre non aumentano la loro lunghezza e quindi sono meno forti nella contrazione per cui questi aspetti come sempre hanno poi una ripercussione a livello clinico di disfunzione. Il volume telediastolico è correlato alla cosiddetta tensione passiva delle fibre miocardiche, quindi quanto possono allungarsi, possiamo definirla anche come elastanza passiva o elastanza diastolica perché siamo in diastole. Sono fibre a riposo che vengono più o meno allungate. Se l'elastanza della parete ventricolare è alta (in inglese stiffness") il sangue che arriva farà più fatica ad allungare queste fibre e quindi si viene un po' a perdere l'effetto di Frank-Starling. variazione di P che corrisponde a una data variazione di V ΔΡ / ΔV Se torniamo al diagramma pressione volume, dove è che vediamo queste modifiche dell'elastanza in diverse condizioni? Nel tratto AB: qui trovate questa relazione pressione volume passiva che mi indica l'elastanza del sistema: può essere più inclinata o più piatta. Se supero i 130 ml di volume telediastolico a riposo e aumento il ritorno venoso ci aspettiamo che ci sia una relazione diversa: cambia l'inclinazione perché a parità di volume ho una pressione maggiore, questo si riflette sulla contrattilità. 200 Relazione P-V attiva isovolumica 160 120 Pressione (mmHg) D 80 1 Sistole isovolumica Diastole isovolumica 1 Gittata sistolica Relazione P-V passiva 40 1 Riempimento diastolico 1 B A 150 180 Andremo a trovare delle modifiche nei 0 130 momenti in cui cambia la morfologia della 0 30 60 90 120 parete ventricolare che può essere più o meno Volume (mL) rigida e questo impatterà sul diagramma pressione volume, quindi è un diagramma che immediatamente dà tantissime informazioni. Com'è che spieghiamo la legge di Frank-Starling? Questa diversa lunghezza delle fibre cosa va a cambiare, ad alterare rispetto alla condizione iniziale di riferimento? Se io ho una lunghezza aumentata nelle fibre cambia il numero dei ponti trasversi. Devo quindi trovare una lunghezza ideale per cui si formano più ponti trasversi. Un secondo motivo è che cambia la sensibilità dei miofilamenti al calcio. Quando c'è questo effetto di allungamento della fibra per vari passaggi biochimici e biomolecolari i sarcomeri si ritrovano con la troponina C che è più sensibile al 63 Sistole elettiva C 1calcio, quindi a parità di liberazione di calcio ci sarà una maggiore attivazione questo mi porta a maggiori punti trasversi. Concetti chiave: il volume telediastolico determina l'allungamento delle fibre quindi determina la tensione passiva delle fibre, cioè allungamento prima della contrazione. In altri termini, il precarico. La sistole si sviluppa inizialmente in condizioni isometriche (isovolumetriche) e la forza con cui questo avviene dipende dal volume telediastolico e si sviluppa finché non viene raggiunta una tensione sufficiente per vincere il carico che invece è applicato al cuore, il cosiddetto post carico. Iniziamo ad aggiungere qualche dettaglio in più: cosa deve fare la contrazione isovolumetrica del ventricolo? Aumentare la pressione intraventricolare sulle pareti (compresa anche la valvola aortica) fino a superare la pressione che c'è dopo la valvola aortica, cioè la pressione presente in aorta. Essa sarà una pressione ancora diastolica, minima, il sangue non è ancora entrato. È la condizione in cui la pressione presente in aorta è al suo minimo, poi quando arriverà il sangue arriverà al massimo. Quindi la pressione che si sviluppa durante la contrazione isovolumetrica deve superare la pressione arteriosa diastolica, una volta che abbiamo superato questa pressione si apre la valvola aortica e si passa ad una contrazione isotonica. Qui ho volumi che cambiano e quindi non siamo più in condizioni isovolumetriche perché c'è l'accorciamento delle fibre e la variazione di volume Se aumenta il post carico all'interno del diagramma cosa cambierà? Durante il post carico aumenta la pressione arteriosa diastolica, cioè quella dopo la valvola aortica, se io devo vincere questa resistenza nel grafico osserverò un innalzamento del punto C. Attraverso il diagramma vedo subito come la situazione sia alterata rispetto alla norma.

Relazione Forza-Velocità del Muscolo Cardiaco

La linea sopra è la velocità nel muscolo scheletrico, all'aumentare del carico diminuisce la velocità di spostamento. Prendiamo come esempio il bicipite: se non ho nessun peso che devo spostare, la contrazione la faccio al massimo della velocità. Questa velocità sarà diversa da persona a persona, dipenderà dalla composizione in fibre: se ho molte fibre rapide il punto A sarà più in alto, se ho molte fibre lente il punto sarà più in basso. Se aumento il peso ci metto molto più tempo, cioè avrò una velocità minore. Continuando ad aumentare Velocità dell'accorciamento arriverò al punto in cui non riesco neanche ad alzare il braccio: il 0 carico è massimale e la velocità è zero, sono in condizione di Carico muscolare contrazione isometrica. Per quanto riguarda il cuore "la forma" della relazione è la stessa, nel grafico è rappresentato dalla linea viola. Il cuore è formato soprattutto da fibre di tipo lente ossidative, quindi la velocità è più bassa però poi la forma della relazione fondamentalmente è la stessa. B Cosa determina la velocità di contrazione? Quanto è veloce l'idrolisi dell'ATP da parte della miosina, a livello cardiaco questo passaggio enzimatico è lento. Se qui la reazione è lenta, il passaggio da A a B è più lento tutto il ciclo sarà rallentato quindi una velocità di contrazione (siccome la contrazione è un la ripetizione di cicli di di interazione actina miosina) tutto sarà più rallentato. passaggio che determina la velocità del ciclo e quindi di contrazione A Attacco dell'ATP alla miosina e dissociazione della miosina dall'actina Idrolisi ATP B E 5 Stato rilasciato Stato rilasciato energizzato Dissociazione dell'ADP Formazione del complesso actina-miosina (in presenza di calcio) 2 D C 3 O Complesso actina-miosina al termine della "rotazione" della testa Complesso actina-miosina senza sviluppo di forza Dissociazione del fosfato e generazione di forza 64 Complesso actina-miosina nello stato di rigor