Medicina Interna: Dolore Toracico e Primo Soccorso, Lezione 2

Documento di Appunti su Medicina Interna (Primo Soccorso) Lezione 2. Il Pdf esplora il dolore toracico, distinguendo tra cause muscolo-scheletriche, pleuriche e cardiache, con un focus su ischemia miocardica ed embolia polmonare, per studenti universitari di Medicina.

Mostra di più20 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Dolore Toracico

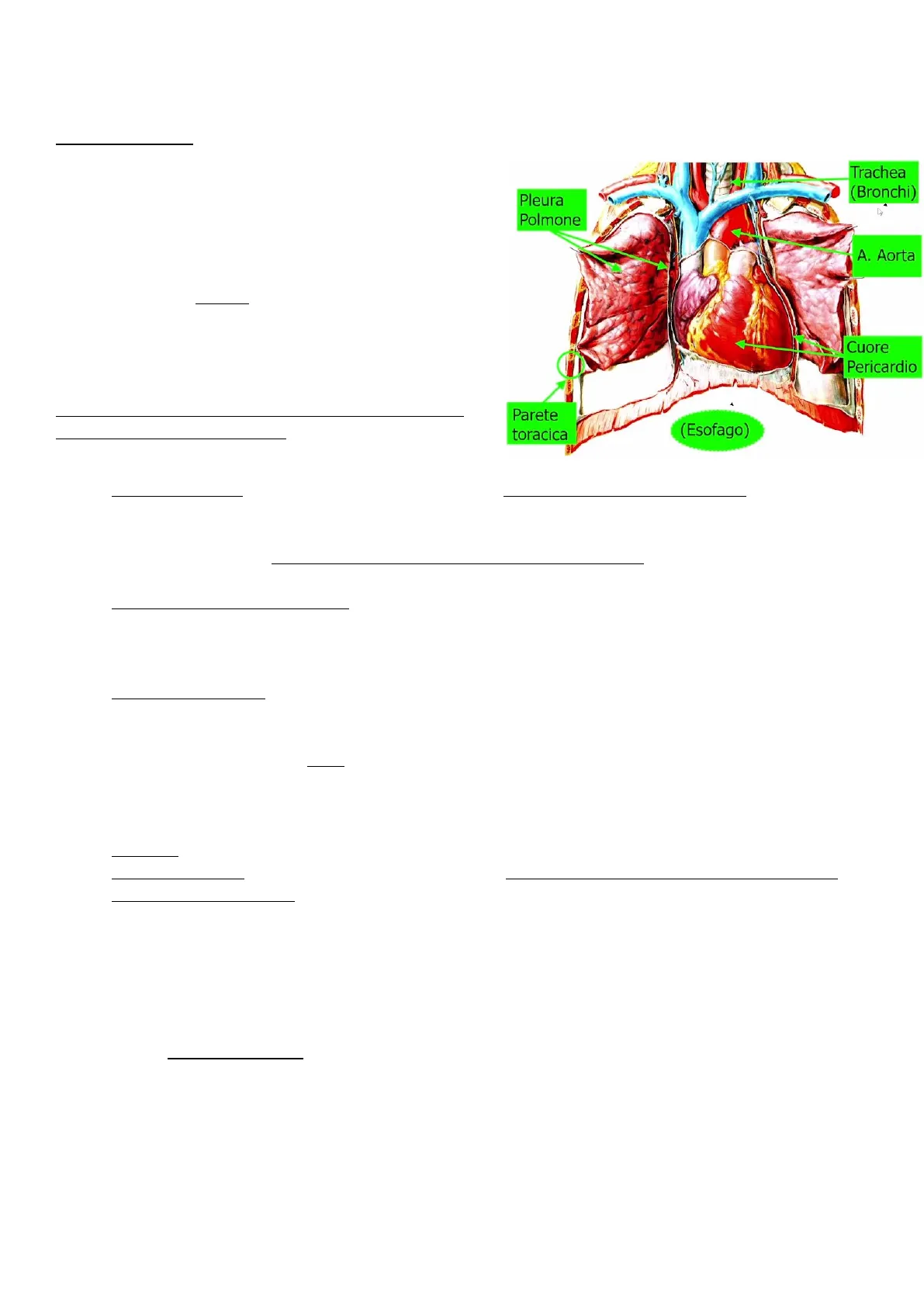

Spesso, il dolore toracico è una sintomatologia che viene correlata esclusivamente all' infarto del miocardio; in realtà può essere correlata a tantissime altre patologie che adesso andremo a trattare. Per comprendere questa patologia, è necessario conoscere dei cenni anatomici del torace: in foto è presente una raffigurazione della parete anteriore del torace vista in direzione antero-posteriore (ricordiamo che i diametri da tenere in considerazione quando analizziamo qualsiasi componente anatomica del corpo umano sono: anteroposteriore o sagittale, latero-laterale o trasversale, longitudinale o dall'alto in basso) con quasi tutte le sue componenti, tra cui troviamo:

- Trachea

- (Bronchi)

- Pleura

- Polmone

- A. Aorta

- Cuore

- Pericardio

- Parete toracica

- (Esofago)

Dolore alla Parete Toracica

PARETE TORACICA > questa è sostanzialmente formata dalle coste, dai muscoli e dai nervi (questi ultimi decorrono in una doccia al di sotto dell'arcata costale). Data la presenza di tali elementi è facile comprendere come il dolore riferito a livello toracico, e in particolare a livello della parete toracica, può essere dovuto anche a traumi che si registrano a livello muscolo-scheletrico; la differenza che intercorre tra tale tipo di dolore e il dolore derivante da problematiche di tipo cardiaco è che nel primo caso il dolore va ad aumentare con la digitopressione poiché si va a toccare la parte interessata, mentre nel secondo caso no. Si tratta di un dolore che può accentuarsi con gli atti del respiro, perché stirando la parete toracica stiro queste strutture che fanno male; un dolore cardiaco, un dolore esofageo non è influenzato dagli atti del respiro, mentre un dolore pleurico può essere influenzato dagli atti del respiro.

Dolore Pleurico

PLEURA POLMONARE-> anche la pleura può essere sede di una sintomatologia algica; in questo caso si tratta di un processo infiammatorio della pleura (essendoci un processo infiammatorio quando i foglietti strisciano gli uni sugli altri provocano dolore) o di polmonite, e in genere tali condizioni si associano ad altri sintomi come nel caso della tosse. Il dolore pleurico, così come il dolore a livello della parete toracica, è un tipo sintomatologia algica che limita il respiro del paziente, poiché se quest'ultimo inspira profondamente vi è un aumento del dolore e deve arrestare il respiro. Ad ogni modo però il dolore a livello pleurico non aumenta con la digito pressione.

Traumi dell'Aorta

TRACHEA ARCO DELL'AORTA -> l'arco dell'aorta è formato da una parte ascendente, dall'arco vero e proprio e da una porzione discendente. L'aorta è un vaso che possiede una parete molto robusta, con una tonaca muscolare ed elastica molto sviluppata (al contrario delle vene per esempio, dove questa parete muscolare e elastica non è così ben rappresentata, le vene tendono a cedere, le vene varicose sono frequentissime, se ci fosse questa stessa struttura nell'aorta saremmo tutti morti prima di arrivare a 20-25 anni); riceve inoltre grandi quantità di sangue per circa 60/80 volte al minuto durante tutta la giornata, e può essere pertanto soggetta a diversi traumi. Questo fa sì che ci possano essere delle alterazioni delle pareti del vaso, che sono più frequenti quando sono presenti i seguenti fattori di rischio:

- soggetti ipertesi -> (una cosa è che questa massa di sangue arriva pompata a 120 mmHg, una cosa è che arriva a 180, quindi le sollecitazioni sono diverse, fanno sì che la struttura si alteri, da elastica diventa più rigida e quindi più soggetta alla rottura, prima della rottura tenderà anche a dilatarsi, questa perdita di elasticità questa malformazione della parete può fare sì che il vaso tenda a sfiancarsi, ad allargarsi, a cedere, si formano degli aneurismi. L'aneurisma di un vaso arterioso altro non è che una dilatazione del vaso localizzata, nell'aorta toracica, aorta addominale, arco della aorta, può essere più o meno grande chiaramente questa area interessata, e questo aneurisma può avere principalmente due forme, può interessare tutta la sezione del vaso, quindi si dilata tutto, oppureuna estroflessione, una sorta di bozzo da un lato come se fosse un sacco, in tutti e due i casi c'è facilità a rompersi.)

- soggetti fumatori

- soggetti con predisposizione congenita allo sviluppo di malattie del collagene > tra queste troviamo la sindrome di Marfan, patologia caratterizzata da un'alterazione congenita del tessuto connettivo; il tessuto connettivo che fa da impalcatura a tante parti del nostro corpo viene ad essere alterato nella sua sostanza ed è meno resistente: questo fa sì che questi pazienti abbiano una minore resistenza dell'aorta e vanno più facilmente incontro alla formazione di aneurismi. Le patologie del connettivo possono riguardare anche i tendini, le articolazioni, infatti questi pazienti hanno una esagerata mobilità delle articolazioni, come se fossero dei contorsionisti, poi c'è anche chi non ha un Marfan più o meno completo, noi lo descriviamo in maniera generale; l'impalcatura che non tiene bene fa sì che questi soggetti tendano ad essere curvi, generalmente longilinei ma tendono ad incurvarsi, perché la colonna stessa non tiene; hanno patologie delle valvole cardiache perché le valvole cardiache non sono fatte di muscolo, le valvole sono tessuto connettivale, non c'è muscolo, e quindi tendono ad avere delle valvole che anziché ritornare in posizione normale di chiusura e sbarrare il passaggio verso dietro al sangue, si estroflettono e diventano insufficienti; se le valvole diventano insufficienti, non assolvono la propria funzione e il sangue torna indietro (dall'aorta al ventricolo o dal ventricolo all'atrio) diventando un lavoro eccessivo per il cuore. Inoltre nel paziente con Marfan sono tipiche le alterazioni del cristallino, non vede bene ed è costretto ad avere degli occhiali molto spessi.

Dissezione dell'Aorta

Ritornando ai soggetti che hanno presentato traumatismi dell'aorta (soggetti ipertesi o soggetti con che hanno subito cateterismi cardiaci), possono registrare una dilatazione dell'aorta con formazione di un aneurisma o talvolta anche condizioni più ingravescenti come nel caso della dissezione dell'aorta. In caso di dissezione dell'aorta, si registra un'alterazione dell'endotelio che fa sì che il sangue entri all'interno della parete del vaso, causando uno scollamento delle varie porzioni della parete. Se la patologia viene arrestata in tempo, va ad interessare solamente una piccola parte del vaso, ma già in questo caso ne può causare la rottura. La rottura dell'aorta porta a morte improvvisa poiché il sangue non va più ad irrorare le varie porzioni dell'organismo, ma si riversa completamente fuori del vaso. Il paziente percepisce dolore a livello toracico, che inizialmente può essere dovuto alla dissezione e non alla rottura, ed in questo caso bisogna intervenire subito nel seguente modo:

- cercare di mantenere la pressione sanguigna più bassa possibile

- occludere e rivestire con appositi stent la porzione dell'aorta andata incontro a rottura

- sostituire direttamente la porzione di aorta interessata.

Aneurisma Dissecante dell'Aorta

Questa condizione (quando si crea questo scollamento delle pareti propedeutico alla rottura) viene definita come aneurisma dissecante dell'aorta. Si manifesta con un dolore violentissimo e lancinante, che talvolta può essere confuso con l'infarto del miocardio, benché il dolore da dissecazione abbia delle caratteristiche differenti:

- è molto più intenso

- è definito come dolore migrante, cioè la sintomatologia algica si sposta man mano che la dissecazione si sposta lungo il vaso; quindi, inizialmente, può essere registrato nella zona interscapolare alta e poi bassa ed infine quasi alla base del torace.

Sì ha inoltre la formazione di un doppio lume del vaso, dato dalla presenza del 'vero lume' (che è presente in condizioni fisiologiche) e di un secondo lume, definito come 'falso lume'; quest'ultimo, in particolare, si forma nel momento in cui, oltre alla formazione del foro di entrata che permette al sangue di giungere all'interno delle pareti dell'aorta e iniziare a distaccarle, si ha anche la formazione di un foro di uscita attraverso cui il sangue fuoriesce. Il falso lume, dunque, deriva dal percorso che il sangue ha creato all'interno dell'aorta; ad ogni modo poi il sangue all'interno falso lume rientra nel vero lume e ciò permette di scaricare la pressione all'interno del falso lume e ritardare l'insorgenza della rottura dell'aorta.Se io facendo un controllo vedo che ho un'aorta dilatata non aspetto che ci sia la dissecazione, dovrò andare a sostituire la parete aortica, fare poi una certa riabilitazione, perché come se non si interviene in tempi rapidissimi c'è la morte, quando si interviene in tempi rapidissimi la protesi che si va a mettere non è quella ideale, perché ognuno di noi ha la sua conformazione; quindi se io programmo il mio intervento fra un mese perché ho un mese per poter attendere, perché sono a livello di rischio elevato ma senza sintomatologia in atto, mi si fa la protesi ad hoc e poi si va a sostituire, se invece mi devo prendere quello che c'è, la situazione non è delle migliori; si può anche mettere un'endoprotesi all'interno senza aprire il torace, in questo caso per via vascolare e si va a rinforzare la parete del vaso, in termini molto molto semplici.

Dolore Cardiaco e Pericardico

CUORE E PERICARDIO-> il cuore e il pericardio sono le parti più frequentemente interessate nel dolore cardiaco, gran parte del nostro discorso verterà su questo. Per cuore intendiamo la parte muscolare (miocardio), il pericardio è il foglietto che lo avvolge. Il miocardio può andare incontro a ischemia e quindi a dolore.

Dolore Esofageo

ESOFAGO > non è possibile vedere tale organo in foto poiché l'esofago decorre posteriormente, ad ogni modo il dolore a livello toracico può essere dovuto anche ad un'esofagite da reflusso con alterazioni della mucosa gastroesofagea che può insorgere in quei soggetti che soffrono di ernia iatale. In questo caso, quando il soggetto va a coricarsi, vi può essere risalita del reflusso gastroesofageo che è abbastanza acido, ma mentre lo stomaco presenta delle pareti che riescono comunque a sopravvivere in un ambiente acido, le pareti dell'esofago non presentano tale caratteristica e quindi questo determina un'alterazione dei movimenti peristaltici che fanno progredire il cibo verso lo stomaco e dolore.

Angina Pectoris e Ischemia Miocardica

Più il soggetto è a rischio di sviluppare fenomeni aterosclerotici a livello delle coronarie, più è facile che ci sia un problema di ischemia miocardica. Ricordiamo che l'ischemia non rappresenta una condizione caratterizzata da una riduzione delle quantità di ossigeno a livello tessutale, ma invece rappresenta una condizione caratterizzata da una incapacità del flusso sanguigno di soddisfare le esigenze metaboliche di un tessuto o organo, non necessariamente per una riduzione del flusso, ci può essere anche un incremento del flusso ma che non è proporzionale all'incremento delle richieste, quindi non è in assoluto una riduzione del flusso, si tratta di uno squilibrio: questo è il concetto di ischemia e chiaramente riguarda il versante arterioso, non c'entrano le vere in questo discorso. Le arterie che portano il sangue al cuore sono le coronarie, se c'è una placca nelle coronarie posso non avere problemi a riposo, ma se mi faccio una rampa di scale il mio cuore consuma più ossigeno e richiede quindi un aumento di flusso che le coronarie, in questo caso un po' occluse da una placca importante, non possono fornire. Allora quand'è che il cuore consuma più ossigeno? Durante l'attività fisica, ma può consumare più ossigeno o richiedere più ossigeno anche se un soggetto sta fermo, perché dobbiamo considerare l'attività fisica del cuore: il cuore accoglie sangue, si dilata, e lo espelle (il ventricolo sinistro compie più lavoro perché le pressioni a sinistra sono maggiori che a destra), se la porta attraverso cui deve passare il sangue è più ristretta, il cuore fa più lavoro anche se sta fermo; se il cuore anziché 60 volte al minuto, batte 80 volte al minuto, fa più lavoro, consuma più ossigeno, quindi io posso avere un'emozione stando seduto, il mio cuore accelera e battendo più veloce sta facendo uno sforzo; se mi viene una puntata ipertensiva e il cuore anziché a 120 deve pompare a 180, fa più lavoro. Quindi queste situazioni bisogna conoscerle e sono: l'aumento della frequenza cardiaca (se avete un paziente dovete cercare di tenergli la frequenza più bassa possibile, non farla aumentare, usiamo dei farmaci come Betabloccanti che riducono l'azione dell'influenza del simpatico che va ad aumentare questa frequenza, abbiamo detto simpatico e vago, non possiamo dare vago-mimetici perché danno più problemi, usiamo i Betabloccanti); dobbiamo ridurre la contrattilità, cioè un cuore che sviluppa questa tensione ma con una velocità maggiore, è più contrattile, dobbiamo cercare di ridurla, anche in questo caso il sistema simpatico ha la sua importanza (abbiamo parlato di diabete e abbiamo parlato di ipoglicemia, che aumenta il tono del simpatico, vedete quanto può essere grave per un paziente cardiopatico andare incontro ad ipoglicemia); altre due situazioni sono il precarico e il postcarico: postcarico_è il carico che io devo superare per mandare il sangue in avanti e dipende dalla valvola aortica (se è ristretta, c'è una stenosi aortica, devo spingere più forte per far passare la stessa quantità di sangue nella stessa unità di tempo) e dalle resistenze periferiche (nel sistema arterioso ci sono tutte queste resistenze, immaginate il letto vascolare che è enorme con gli sfinteri precapillari, se c'è un aumento della tensione di questi sfinteri precapillari, la pressione