Carica Elettrica e Forza Elettrostatica: principi fondamentali dell'elettricità

Documento di Università su Carica Elettrica e Forza Elettrostatica. Il Pdf esplora i principi fondamentali dell'elettricità, introducendo la carica elettrica e la forza elettrostatica, la legge di Coulomb e il campo elettrico, utile per lo studio della Fisica.

Mostra di più23 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Carica Elettrica

Analizziamo alcuni semplici fenomeni che si verificano quando, ad esempio, strofiniamo una bacchetta di vetro con della lana: si tratta di fenomeni di elettrizzazione che conosciamo tutti. Quello che accade, infatti, è che alcuni oggetti strofinati sono in grado di attrarre altri piccoli oggetti. Cerchiamo di capire, quindi, in che cosa consiste l'elettrizzazione: tutto questo ci servirà per introdurre il concetto di carica elettrica.

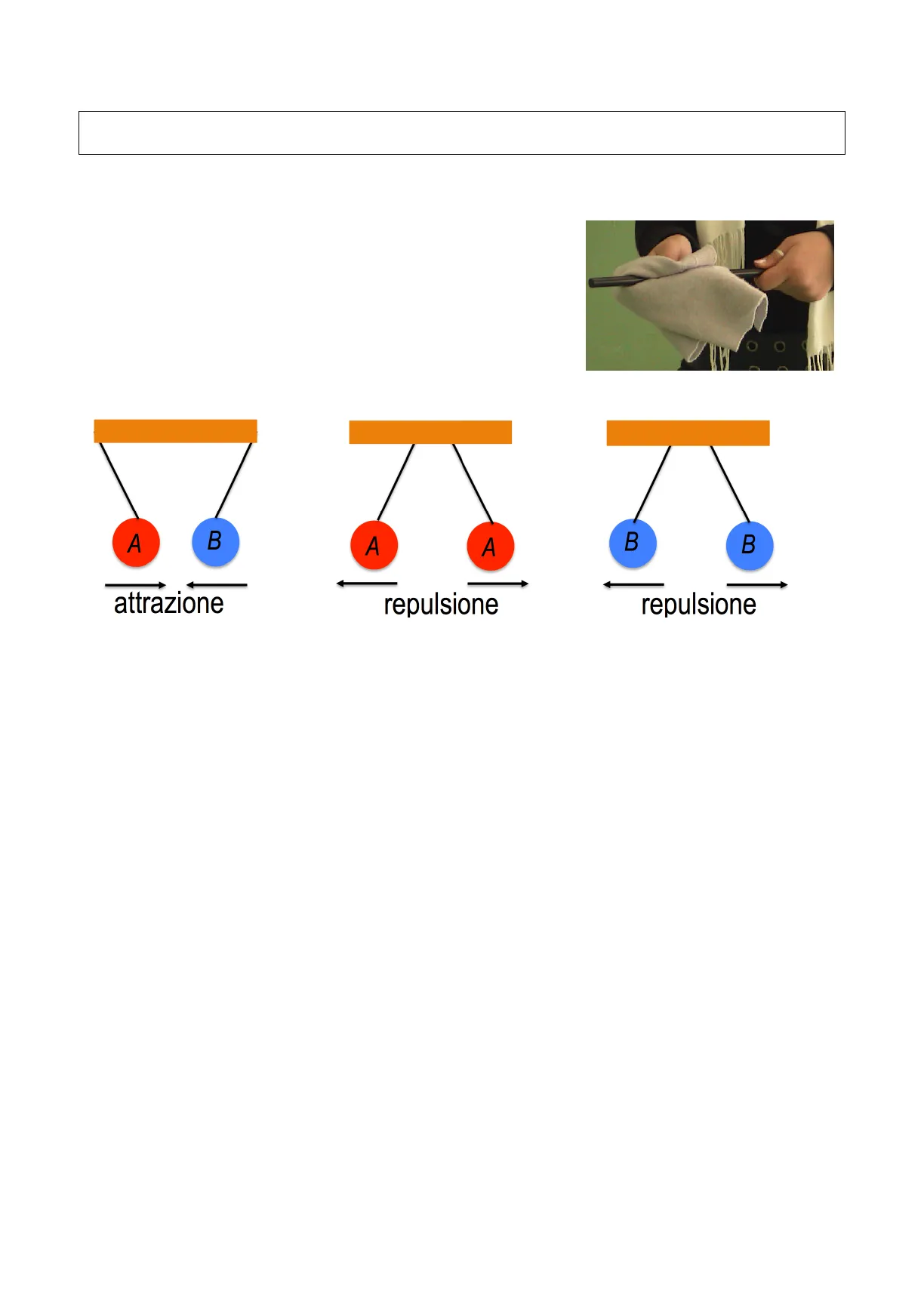

A B A A attrazione repulsione B B repulsione

Immaginiamo di strofinare una sferetta di vetro con un panno di lana: quello che si osserva è che si ottiene un tipo di elettrizzazione che chiamiamo di tipo A. Se invece con lo stesso panno di lana strofiniamo una sferetta di plexiglass otteniamo un tipo diverso di elettrizzazione che chiamiamo di tipo B. Perché abbiamo potuto introdurre due tipi di elettrizzazioni e come facciamo a distinguerle? E' molto semplice: dal punto di vista fenomenologico, osserviamo che due sferette con lo stesso tipo di elettrizzazione si respingono, mentre due sferette con tipo di elettrizzazione diverso si attraggono.

Quello che avviene nello strofinio è un passaggio di carica elettrica tra gli oggetti in gioco. Diciamo quindi che l'elettrizzazione di tipo A è quella positiva, in quanto è caratterizzata dalla presenza di un eccesso di carica positiva sull'oggetto; l'elettrizzazione di tipo B la chiamiamo invece negativa perché è caratterizzata da un eccesso di carica negativa sull'oggetto. E' evidente che tutto dipende dal passaggio di carica elettrica: ci proponiamo ora di definire meglio questa grandezza fisica.

La carica elettrica è una proprietà fondamentale della materia. Ogni particella elementare, oltre ad avere una massa, ha una carica elettrica che può essere positiva negativa o nulla. In realtà i termini "positivo" e "negativo" sono frutto di una convenzione, introdotta da Benjamin Franklin, per distinguere i due tipi di elettricità di cui abbiamo parlato prima. Come conseguenza di questa convenzione, oggi consideriamo negative le cariche degli elettroni. La carica di una particella è la proprietà fisica che determina come si comporta nelle interazioni con le altre particelle cariche. Per quello che abbiamo visto prima le cariche dello stesso segno si respingono quelle di segno opposto si attraggono.

Una proprietà fondamentale della carica elettrica fu scoperta all'inizio del secolo scorso: Millikan ne ha dimostrato la quantizzazione. In altri termini la carica che i corpi possiedono è sempre unmultiplo intero della carica elementare, la quale corrisponde, in valore assoluto, alla carica dell'elettrone. Millikan fu in grado di misurare la carica dell'elettrone, osservando il moto di goccioline di olio cariche in un campo elettrico.

Dopo aver introdotto la grandezza fisica carica elettrica, siamo in grado di spiegare i fenomeni di elettrizzazione da cui siamo partiti. Strofinando gli oggetti si provoca nei loro strati superficiali un trasferimento di elettroni: dato che gli elettroni sono cariche negative, l'oggetto che perde elettroni si carica positivamente, quello che li acquista invece si carica negativamente. Questo processo dipende dalla natura degli oggetti che si strofinano: ad esempio il vetro strofinato con la lana tende a perdere elettroni, viceversa il plexiglass tende ad acquistarne. Quindi il vetro si carica positivamente, il plexiglass si carica negativamente.

Struttura Microscopica della Materia

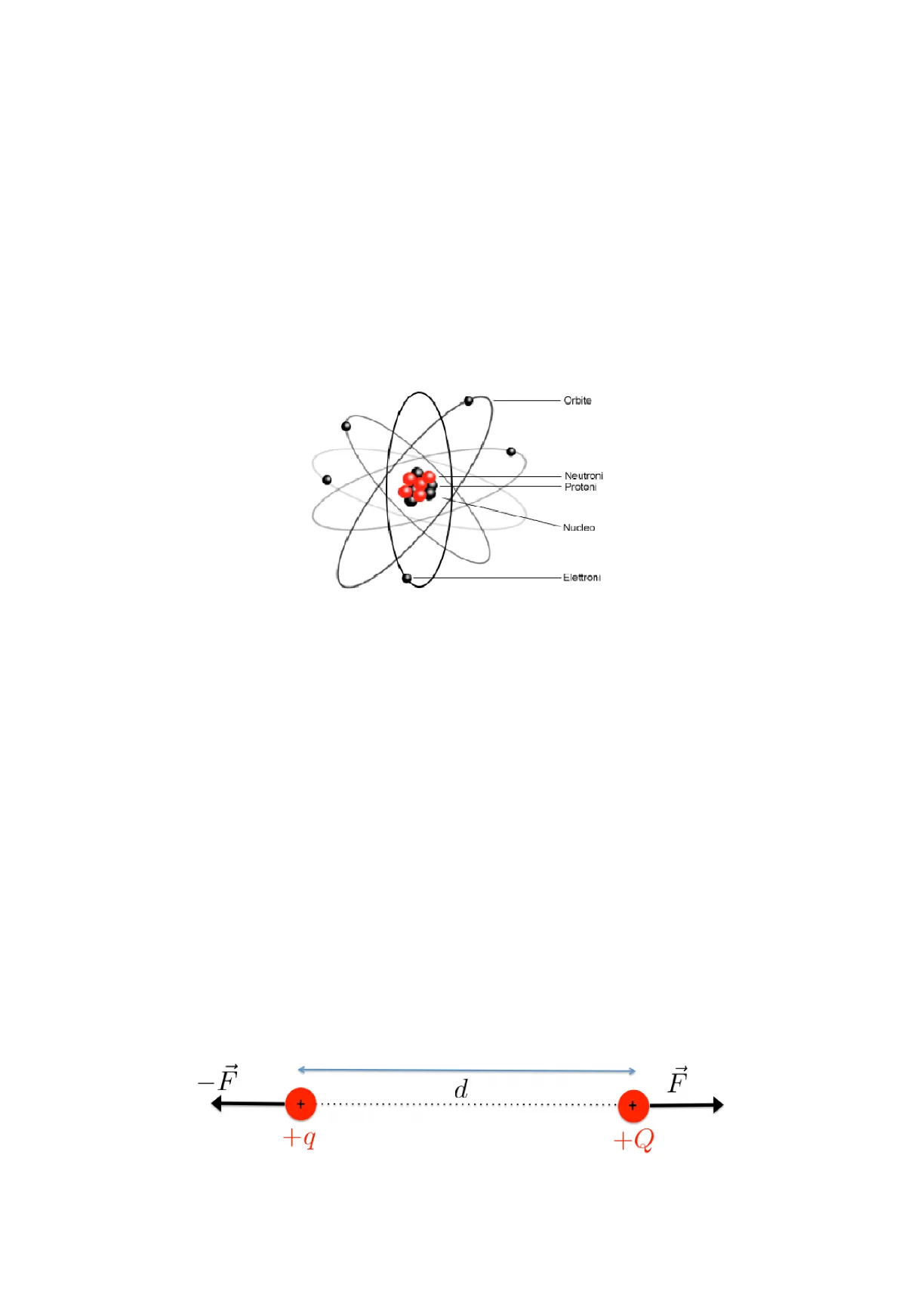

Orbite Neutroni Protoni Nucleo Elettroni

Rivediamo brevemente la struttura microscopica della materia, che sappiamo essere costituita da atomi. Gli atomi contengono cariche positive, i protoni, che sono nel nucleo, insieme ai neutroni, i quali sono elettricamente neutri. Le cariche negative, gli elettroni, sono in orbita intorno al nucleo. La carica dell'elettrone è uguale a quella del protone. Un atomo è elettricamente neutro allo stato normale, di conseguenza esso contiene un uguale numero di elettroni e protoni.

Elettrone e protone hanno la stessa carica in valore assoluto, pari a di 1,6 x 10-19 Coulomb. Nel sistema internazionale l'unità di misura della carica elettrica è il Coulomb (C); come vedremo fra breve non si tratta di una grandezza fondamentale, ma di una grandezza derivata.

Forza Elettrostatica

Le cariche elettriche interagiscono per mezzo delle forza elettrostatica, che ci proponiamo di studiare ora. Definiamo l'interazione tra cariche puntiformi, ovvero fra cariche che hanno dimensioni trascurabili rispetto alla loro distanza. Le cariche puntiformi sono soggette ad una forza definita dalla legge di Coulomb.

-F d + +q + +Q 1[IDue cariche, q e Q, dello stesso segno, ad esempio positive, poste a distanza d interagiscono con una forza F diretta come la congiungente, che ha carattere repulsivo, e ha modulo pari a F= k d2 qQ k è una costante su cui torneremo fra poco. Osserviamo che le forze agenti sulle due cariche, in virtù del principio di azione e reazione, sono uguali e opposte.

F d + +q - 2 Se le cariche, sempre puntiformi, hanno segno opposto, la forza ha carattere attrattivo, ed il modulo è sempre lo stesso.

La costante k che abbiamo introdotto precedentemente prende il nome di costante di Coulomb e, nel sistema internazionale e definita in funzione di un'altra costante fondamentale dell'elettrostatica, la costante dielettrica £o:

k = 1 = 8.99 × 109 C2 Nm2 4περ Si ricava il valore di £o: 80 = 8.854 × 10-12 C2 Nm2 Questo vuol dire che due cariche di 1 C poste alla distanza di 1 m interagiscono con la forza di intensità pari 8,99 X 10º N. Tutto questo è vero se le cariche sono poste nel vuoto, infatti nella definizione che abbiamo dato abbiamo introdotto £0, che prende il nome di costante dielettrica nel vuoto. Se non fossero nel vuoto avremmo una costante dielettrica, caratteristica del mezzo considerato.

Facciamo ora un'osservazione importante: la legge di Coulomb è valida se le cariche sono puntiformi. Ma come ci comportiamo se gli oggetti carichi non sono puntiformi, ma estesi? Cerchiamo innanzitutto di convincerci che non ha senso applicare la legge di Coulomb in questi casi. Supponiamo di avere due oggetti estesi ad esempio un oggetto positivo di carica +q, e uno negativo di carica -Q. Intuitivamente possiamo immaginare che ci sia attrazione fra i due oggetti, ma non possiamo calcolare la forza di interazione applicando in modo superficiale la legge di Colulomb. La forza di Coulomb, dipende dalla distanza: ma come facciamo a calcolare la distanza fra due oggetti estesi? Ce ne sono infinite. Inoltre, non sappiamo neanche come è diretta la forza, visto che ci sono infinite direzioni che uniscono un punto di un corpo con un punto dell'altro corpo.Come si fa quindi a calcolare la forza? Non vogliamo andare nei dettagli del calcolo, ma dare solo alcune indicazioni sull'approccio che occorre avere in questo caso. Intuitivamente sappiamo che i due corpi devono attrarsi, perché ogni elemento del corpo carico positivamente attrae ogni elemento del corpo carico negativamente. Questo ci suggerisce che, per calcolare la forza, possiamo scomporre i due corpi estesi in tanti elementi infinitesimi, tanto piccoli da poter essere considerati puntiformi, ai quali possiamo applicare la legge di Coulomb. Per calcolare la forza totale dobbiamo quindi sommare tutte le forze fra gli elementi infinitesimi. Dal punto di vista matematico il calcolo può essere complesso, ma l'approccio è tutto sommato intuitivo.

- Q q Ag ℮ - AQIl Campo Elettrico

Campo Elettrico

Introduciamo adesso il campo elettrico. Il concetto di campo, in fisica, è molto importante, e descrive l'interazione a distanza: in un certo senso possiamo immaginare che il campo abbia ruolo di mediatore delle interazioni fra due corpi. Supponiamo di avere delle cariche, Q e q: assumiamo che la carica q sia positiva e posta in P : sappiamo che le due cariche interagiscono mediante la forza di Coulomb.

d · P F q F= k 9Q d2 Definiamo il campo elettrico generato dalla carica Q nel punto P dove si trova la carica q, come il rapporto fra la forza F e la carica q, che assumiamo essere una "carica di prova": F q Per come è definito, il campo è concorde in direzione e verso con la forza. Dalla definizione si ricava l'unità di misura del campo elettrico, che è il N/C.

Che cosa vuol dire carica di prova? Vuol dire che deve essere sufficientemente piccola da provocare una perturbazione trascurabile sulla carica Q. Se questo è vero, il valore del campo elettrico in P dipende esclusivamente dalla carica Q che lo ha generato e dalla distanza di P da essa, ed il suo modulo è E= k d2 Q Il concetto di campo ci permette di descrivere l'effetto che ha in ogni punto dello spazio la presenza della carica Q: è una proprietà dello spazio, determinata dalla carica Q. Noto il campo, è possibile determinare la forza che agisce su una carica posta in ogni punto dello spazio: F = qĒ

Linee del Campo Elettrico

Approfondiamo il concetto di campo, che è molto importante in fisica. Si dice che in una certa regione dello spazio esiste un campo se in ogni punto dello spazio si può associare il valore di unadata grandezza fisica descritta da quel campo. I campi possono essere campi scalari e vettoriali, a seconda che questa grandezza fisica sia uno scalare o un vettore. In particolare, un campo scalare è caratterizzato, in ogni punto dello spazio, dal valore assunto da una grandezza fisica scalare, come ad esempio la temperatura o la pressione. Viceversa, un campo vettoriale è caratterizzato, in ogni punto dello spazio, dal valore assunto da una grandezza fisica vettoriale, come ad esempio la forza o la velocità1.

Vediamo ora come si rappresenta, graficamente, un campo vettoriale. Un campo vettoriale è rappresentato dalle linee di campo, le quali sono disegnate in modo tale che in ogni punto la tangente alla linea fornisca la direzione del campo in quel punto, mentre il verso del campo è indicato dall'orientamento della linea. Nell' immagine a sinistra vediamo il campo gravitazionale intorno alla Terra, le cui linee sono dirette verso il centro della Terra, e nell'immagine a destra il campo di velocità di un fluido in moto stazionario, che ci dice come si stanno muovendo gli elementi del fluido.

10. P.v(P)_ _ P." v(P") v(P). P A Diamo alcune definizioni che riguardano le proprietà dei campi vettoriali. Un campo si dice uniforme se è costante nello spazio; si dice stazionario se è costante nel tempo. Con buona approssimazione il campo gravitazionale terrestre in prossimità della superficie è sia uniforme che stazionario, ed il suo modulo è pari a 9,81 metri al secondo che è il valore dell'accelerazione di gravità che indichiamo con g.

10. La rappresentazione grafica di un campo è storicamente dovuta a Michael Faraday; essa permette di dedurre anche l'andamento del modulo del campo in ogni punto dello spazio: infatti, le linee di forza si addensano dov'è l'intensità del campo è maggiore. Vediamo l'esempio del campo elettrico di una carica negativa puntiforme: il modulo del campo aumenta al diminuire della distanza dalla carica, e quindi le linee sono più addensate. Nel caso del campo gravitazionale uniforme in prossimità della superficie terrestre, invece, le linee di campo sono equispaziate (si veda la figura precedente), quindi il campo ha la stessa intensità in tutto lo spazio. 1 Un esempio di campo vettoriale (di velocità) è stato usato implicitamente nella trattazione dei fluidi, in cui si è detto che in ogni punto del fluido in moto stazionario è univocamente determinata la velocità.