Versamenti Pleurici: definizione, regolazione fisiologica e iter diagnostico

Documento sui versamenti pleurici, la loro definizione, regolazione fisiologica e iter diagnostico. Il Pdf esplora le manifestazioni cliniche e l'iter diagnostico, inclusi esami come la toracentesi, per la materia Biologia a livello universitario.

Ver más8 páginas

Visualiza gratis el PDF completo

Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.

Vista previa

VERSAMENTI PLEURICI

Definizione: "I versamenti pleurici consistono in un accumulo patologico di liquido nel cavo pleurico causato da un'aumentata formazione o da un alterato riassorbimento (drenaggio linfatico)". I versamenti così definiti vengono distinti in trasudati ed essudati

Regolazione fisiologica della dinamica del liquido pleurico

Per capire la dinamica di formazione dei versamenti pleurici bisogna risalire a quella che è la regolazione fisiologica della dinamica del liquido pleurico. Regolazione fisiologica che fonda le sue basi sulla diversa natura della vascolarizzazione della pleura parietale e della pleura viscerale. La pleura è una membrana sierosa che si compone di due foglietti:

- un foglietto viscerale che avvolge la superficie esterna dei polmoni

- un foglietto parietale che tappezza la superficie interna della gabbia toracica

Questi due foglietti delimitano un cavo pleurico che in condizioni fisiologiche è un cavo virtuale, quasi assente perché occupato da pochissimi ml di liquido pleurico; questa quantità molto esigua di liquido pleurico serve a lubrificare lo scivolamento dei foglietti pleurici viscerale e parietale durante gli atti della respirazione perché la pleura ha questa funzione fondamentale (in condizioni fisiologiche), cioè di mantenere l'unità anatomo-funzionale dell'insieme toraco- polmonare e quindi di mantenere in uno stato di continua, armonica e perfetta sincronizzazione i movimenti polmonari con quelli della gabbia toracica. Se non esistesse questa connessione mediata dalla pleura, la gabbia toracica tenderebbe spontaneamente a dilatarsi per effetto della forza esercitata su di essa dalla forza di contrazione muscolare attuata dai muscoli respiratori. Il diaframma quando si contrae si abbassa, aumentando il diametro longitudinale della gabbia toracica mentre i muscoli intercostali esterni quando si contraggono allargano la gabbia toracica stessa, che quindi in virtù di queste forze muscolari tenderebbe spontaneamente con tendenza innata ad ampliarsi. Viceversa, il polmone, in virtù della sua fisiologica forza di retrazione elastica tenderebbe spontaneamente a collassare e a ritrarsi. Quindi in tutte le condizioni patologiche in cui si realizza una malattia della pleura che porta ad una disconnessione/deficit di questa armonica e sincronizzata articolazione tra polmone e gabbia toracica, gabbia toracica e polmone tenderanno ad obbedire alle loro tendenze naturali innate, relative appunto alla tendenza alla gabbia toracica ad ampliarsi e alla tendenza polmonare di retrarsi in virtù della sua intrinseca forza elastica. Per fortuna c'è la pleura che in condizioni fisiologiche normali evita queste possibili deviazioni sia durante la inspirazione che durante la espirazione. Per ottimizzare questa sua funzione la pleura si serve di quei pochi ml di liquido pleurico che armonizza i movimenti lubrificandola

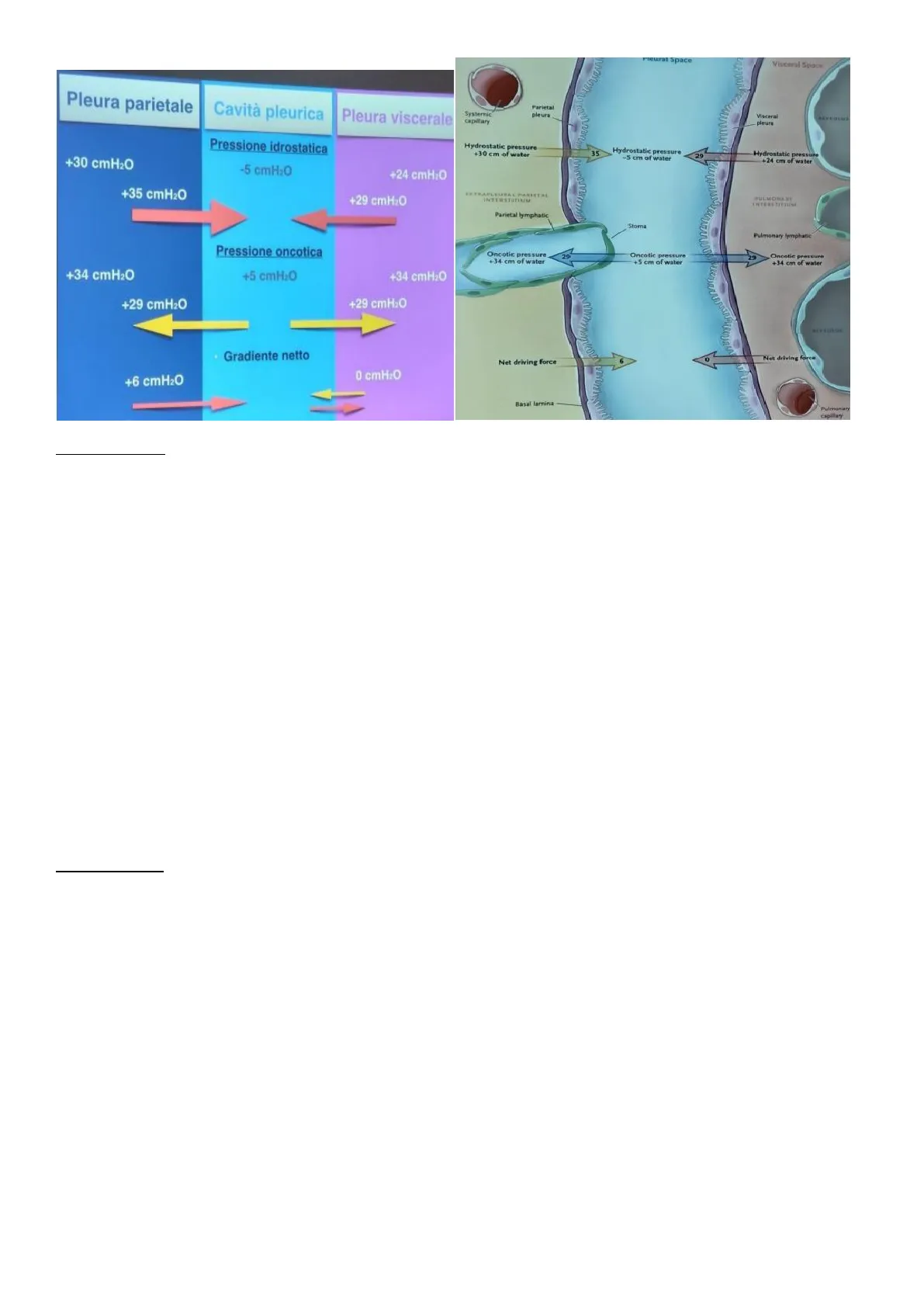

Per preservare questa funzione è questa ridottissima presenza di liquido pleurico in condizioni fisiologiche, esiste una perfetta regolazione della dinamica fisiologica del liquido pleurico che si basa sulle differenti origini della vascolarizzazione della pleura viscerale e della pleura parietale. Gran parte della circolazione della pleura parietale è garantita dal circolo sistemico quello che proviene dall'aorta mentre la pleura viscerale riceve la sua vascolarizzazione in gran parte dalla circolazione polmonare: questo implica che la pressione vigente nella compagine vascolare che irrora la pleura parietale è sostanzialmente più alta rispetto alla pressione della circolazione relativa al circolo polmonare che vascolarizza la pleura viscerale. Tutto ciò si riflette a livello della pressione idrostatica dei capillari che irrorano la pleura, con differenze pressorie a livello della pleura parietale (irrorata prevalentemente dal circolo sistemico) rispetto alla pleura viscerale (irrorata prevalentemente dal circolo polmonare che ha una pressione più bassa)rieural space

Visceral Space Pleura parietale Cavità pleurica Pleura viscerale Systemic capillary Visceral pleura ALVEOLUS

Pressione idrostatica

Hydrostatic pressure +30 cm of water 35 29 Hydrostatic pressure +24 cm of water +30 cmH2O -5 cmH2O +24 cmH:0 +35 cmH2O ESTRAPLEURAL PARIETAL INTERSTITIUM PULMORAVE Parietal lymphatic Stoma Pulmonary lymphatic

Pressione oncotica

Oncotic pressure +34 cm of water 29 Oncotic pressure +5 cm of water Oncotic pressure +34 cm of water +34 cmH2O +5 cmH2O +34 cmH2O +29 cmH2O +29 cmH2O

Gradiente netto

Net driving force Net driving force 0 cmHO +6 cmH2O Basal lamina Pulmonary capillary

Pleura parietale > A livello della pleura parietale la circolazione prevalente è quella sistemica (le arterie intercostali sono rami dell'aorta) e i capillari che la vascolarizzano presentano una pressione idrostatica di 30cmH20. In realtà però a questa pressione idrostatica di filtrazione deve essere aggiunta un'altra pressione che è la pressione negativa che vige nel cavo pleurico che è di -5 cmH2O. Queste due pressioni si sommano perché la pressione idrostatica che vige all'interno dei capillari sistemici tende a spingere il liquido proveniente dai vasi verso il cavo pleurico, così come anche la pressione idrostatica negativa del cavo pleurico (essendo negativa) tende ad aspirare il liquido all'interno del cavo pleurico. Quindi possiamo definire questa forza di filtrazione risultante dalla sommatoria di queste due pressioni come equivalente a 35 cmH2O che tenderebbero a spingere l'acqua dal circolo verso il cavo pleurico. Tuttavia nel cavo pleurico c'è pochissimo liquido in quanto a questa pressione equivalente (che determina il processo di filtrazione) si oppone la pressione oncotica colloido-osmotica. Nel sangue tale pressione viene determinata in gran parte dall'albumina (dipende comunque dalle diverse proteine plasmatiche), pressione che tende a richiamare il liquido nel sangue e che è pari a circa 34 cmH2O. Però per fare un bilancio netto bisogna sottrarre a questa pressione colloido-osmotica del sangue i 5 cmH2O della pressione colloido-osmotica oncotica esercitata dalla molto esigua quantità di liquido presente nel cavo pleurico, che questa volta è positiva per cui è una pressione che tende a richiamare liquido nel cavo pleurico > 34 - 5 = 29 cmH20. QUINDI: la pressione idrostatica (di filtrazione) è 35 cmH2O, a cui si oppone una pressione di riassorbimento oncotica colloido-osmotica di 29 cmH2O. Il gradiente pressorio netto a livello della pleura parietale sarà quindi di 6 cmH2O, che rappresenta l'entità della prevalenza della filtrazione, del meccanismo cioè che tende a spingere il liquido nel cavo pleurico

Pleura viscerale > Essendo irrorata prevalentemente dai capillari provenienti dall'arteria polmonare, la pressione idrostatica vigente in questo caso è più bassa, in particolare pari a 24 cmH2O, ai quali però bisogna sempre aggiungere i 5 cmH2O della pressione del cavo pleurico per un totale di forza di filtrazione che quindi ammonterà a 24 + 5 = 29 cmH2O. Questo valore della pressione idrostatica eguaglia perfettamente il valore della pressione oncotica vigente a livello della pleura viscerale, che deriva dalla sottrazione ai 34 cmH2O della pressione oncotica dei vasi capillari a cui bisogna sottrarre i 5 cmH2O della pressione oncotica che vige nel cavo pleurico e che tende quindi a richiamare acqua verso il cavo pleurico stesso > 29 (p. idrostatica) - 29 (p. oncotica) = 0 (quindi non c'è nessuna tendenza alla filtrazione di liquido dalla circolazione della pleura viscerale verso il cavo pleurico)

Per cui a livello della pleura parietale esiste in condizioni fisiologiche normali una forza di filtrazione netta di 6 cmH2O che tende a spingere liquido dalla circolazione sistemica della pleura parietale verso il cavo pleurico. Invece a livello della pleura viscerale esiste un bilancio perfetto tra filtrazione e riassorbimento per cui il gradiente netto di filtrazione è zero. Il passaggio di liquido dalla pleura parietale nel cavo pleurico determinato dalla pressione equivalente di 6 cmH2O sarebbe continuo, cioè ci sarebbe una continua filtrazione di liquido nel cavo pleurico che porterebbe ad avere grandi quantità di liquido. Questo però non succede, infatti il cavo pleurico è mantenuto quasi asciutto, perché molto importante è l'azione di riassorbimento operata dal sistema di drenaggio linfatico operante a livello della pleura che mantiene costantemente, a un livello estremamente esiguo, il contenuto fisiologico di liquido nel cavo Parietal pleura Hydrostatic pressure -5 cm of water +29 cmH2Opleurico (che serve per lubrificare e quindi facilitare lo scivolamento dei foglietti pleurici durante le fasi della respirazione, per assicurare il movimento consensuale, sincronizzato e armonico della gabbia toracica e dei polmoni).

Patogenesi dei versamenti pleurici

PATOGENESI DEI VERSAMENTI PLEURICI A = > formazione B = < drenaggio o A + B Ovviamente qualsiasi causa che determini o un aumento della filtrazione o una riduzione del riassorbimento porta a sviluppare dei meccanismi patogenetici che porteranno all'accumulo di liquido nel cavo pleurico. Quali possono essere le principali cause patogenetiche relative alla formazione di un'eccesiva quantità di liquido (ovvero un accumulo nel cavo pleurico)?

- Un aumento della pressione idrostatica, la cui causa più importante è lo scompenso del cuore sinistro, che ripercuotendosi a monte può determinare un aumento della pressione idrostatica con conseguente incremento della filtrazione

- Riduzione della pressione oncotica del sangue, come in caso di ipoalbuminemia

- Tendenza all'aumento della permeabilità dei capillari, con fuoriuscita di liquido come in caso di processi infiammatori (flogosi)

- Può esistere un blocco totale o parziale del potere di riassorbimento del drenaggio del sistema linfatico per formazioni che ostacolano il drenaggio come neoplasie o linfadenopatie di varia natura

- Oppure, raramente, può essere possibile un passaggio diretto di liquido dal peritoneo al cavo pleurico, quindi la formazione di un versamento pleurico a partire da un versamento ascitico

- Oppure si può verificare una combinazione di più fattori patogenetici

Trasudato > determinato dall'aumento della pressione idrostatica nei capillari o dalla diminuzione della pressione colloido-osmotica delle proteine plasmatiche

Essudato > aumento della permeabilità capillare alle proteine plasmatiche (per esempio per fattori flogistici infiammatori)

Emotorace > accumulo di sangue nella cavità pleurica (es. da trauma con rottura di vasi a livello toracico)

Chilotorace > accumulo di liquido linfatico nel cavo pleurico (per un'ostruzione completa del sistema linfatico, per esempio una ostruzione o rottura del dotto toracico)

Versamento pleurico trasudativo

Cause patologiche che in termini di malattie provocano un versamento pleurico trasudativo:

- aumento della pressione idrostatica da:

- scompenso cardiaco congestizio

- pericardite costrittiva

- versamento pericardico

- cardiomiopatie

- embolia polmonare massiva

- diminuzione della pressione oncotica per:

- epatopatie, fino alla forma più grave che è la cirrosi epatica, in cui c'è una insufficiente produzione di albumina da parte del fegato

- nefropatie, quali la sindrome nefrosica, definita e caratterizzata da proteinuria

- malnutrizione (a causa dell'insufficiente apporto proteico)

- enteropatia protido-disperdente

- malattie dell'intestino corto

- aumento della permeabilità capillare da:

- microembolia polmonare

- mixedema

- trasmissione dal peritoneo per:

- qualsiasi causa che porti ad ascite

- dialisi peritoneale