Introduzione alla psicologia sociale e sportiva per l'università

Documento da Università su Introduzione Alla Psicologia Sociale e Sportiva. Il Pdf esplora la psicologia dello sport e sociale, analizzando la performance umana, la ruota di Deming e l'influenza sociale normativa, con esperimenti di Milgram e Moscovici per Psicologia.

Mostra di più33 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

PSICOLOGIA DELLO SPORT

La psicologia dello sport studia gli atleti con l'obiettivo di portare alla luce i loro meccanismi mentali, migliorare la prestazione sportiva e il benessere generale cercando di far corrispondere la loro prestazione reale con quella potenziale.

La psicologia dello sport non lavora con la patologia, ma si limita a favorire il riconoscimento e il potenziale dell'atleta.

PERFORMANCE UMANA: risorse tecniche X risorse umane, deve essere ripetibile e costante.

Per l'atleta è importante trovare lo stato di Flow, a metà strada tra stress e noia, ed è la situazione in cui l'individuo è assorbito nel flusso di azioni del compito che sta svolgendo, concentrazione profonda e piacevole.

I motivatori non bastano, si limitano ad applicare tecniche slegate, il cui effetto non dura nel tempo, il problema di questo intervento è che crea dipendenza, lo psicologo dello sport invece conosce i meccanismi mentali che permettono l'espressione della genialità dell'atleta, agisce sulla struttura del motore per favorire la massima prestazione rispettando l'individuo e la sua autonomia; avere la tecnica significa avere uno strumento per produrre un cambiamento.

Avere un metodo significa compiere un intervento suddiviso in più fasi, ciascuna delle quali possiede obiettivi diversi, ma strettamente legati fra loro. Un buon metodo collaudato rappresenta un valore aggiunto per l'atleta, poiché permette al soggetto stesso di pianificare e monitorare il suo percorso di ottimizzazione

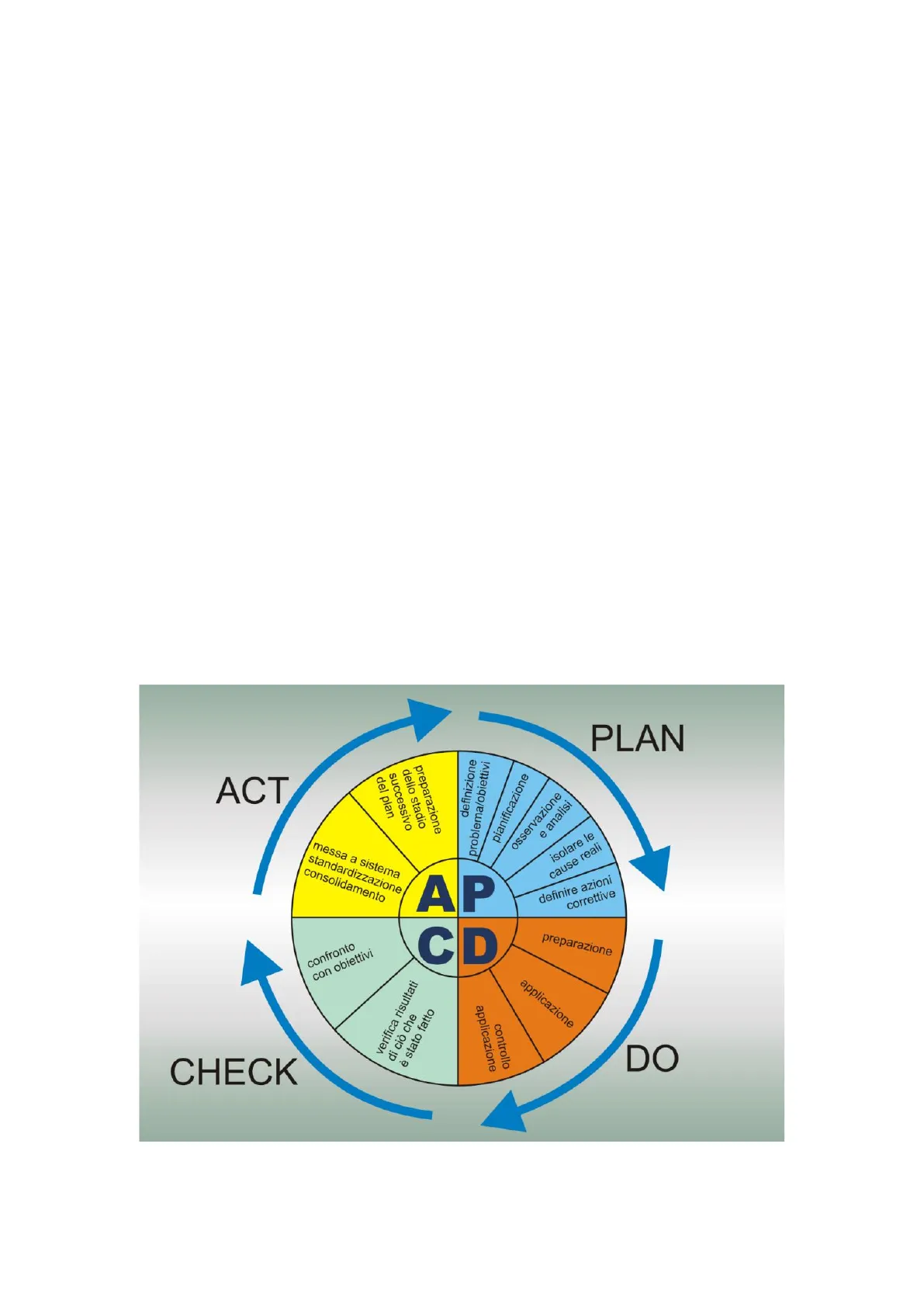

RUOTA DI DEMING

PLAN ACT del plan dello stadio preparazione problema/obiettivi pianificazione osservazione isolare le cause reali AP definire azioni correttive CD preparazione applicazione applicazione controllo DO CHECK

P: fase di organizzazione, pianificare ciò che si fa D: fase di azione, fare ciò che si è deciso C: fase di verifica, registrare ciò che si è fatto definizione successivo e analisi messa a sistema standardizzazione consolidamento confronto con obiettivi verifica risultati di ciò che è stato fattoA: fase di mantenimento, miglioramento continuo

MODELLO S.F.E.R.A

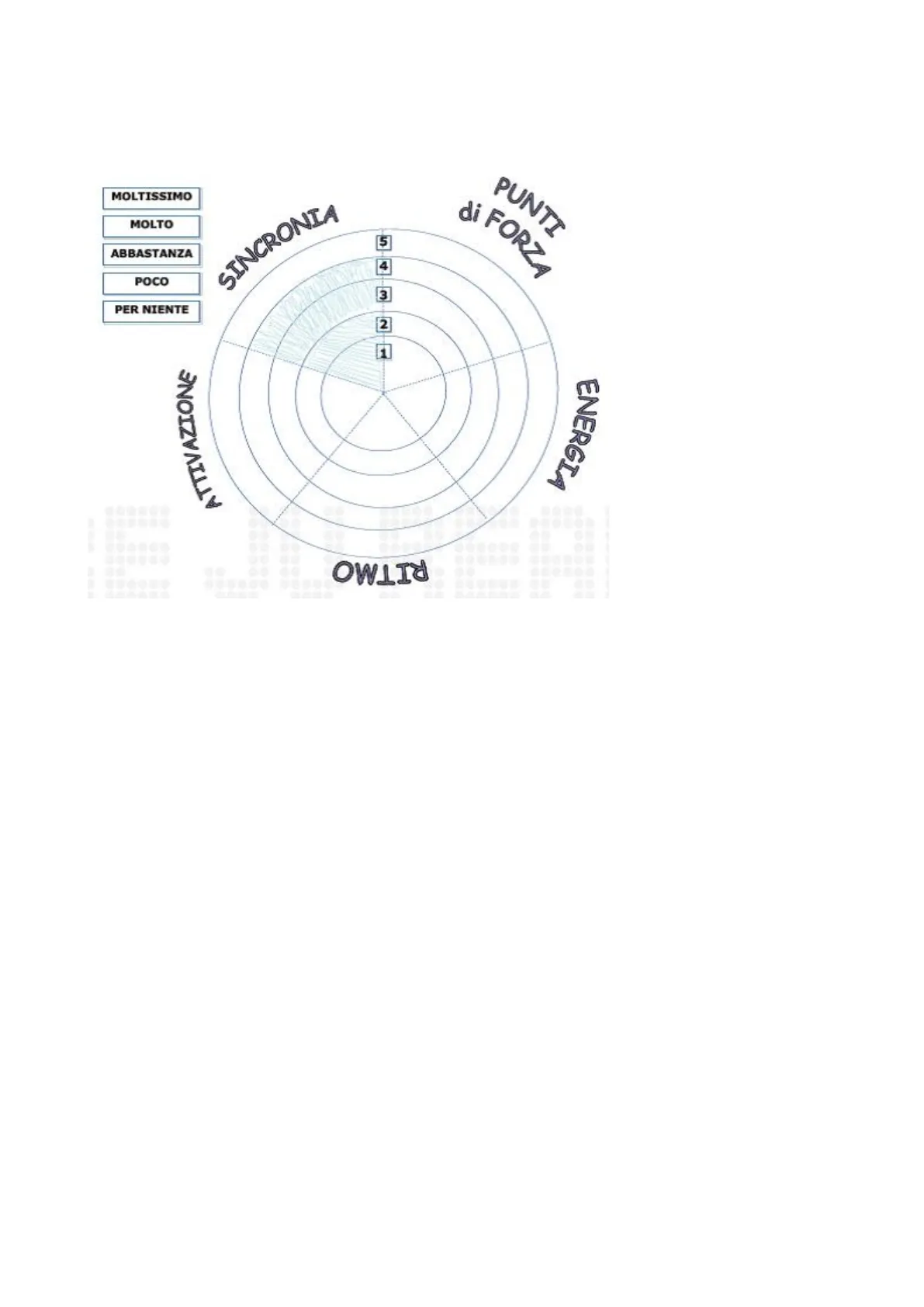

MOLTISSIMO PUNTI MOLTO SINCRONIA di FORZA 5 ABBASTANZA 4 POCO 3 PER NIENTE 2 ATTIVAZIONE ENERGIA RITMO

Questo modello tiene conto di 5 fattori per la performance, essi sono: sincronia, forza, energia, ritmo e attivazione.

PSICOLOGIA SOCIALE

La psicologia sociale si focalizza sull'individuo all'interno di un contesto, la sociologia parla invece di una massa.

PSICOLOGIA SOCIALE: studio sistematico dei fenomeni sociali centrato sul comportamento dell'uomo in quanto componente di una collettività organizzata, collega i processi di pensiero, i sentimenti e il comportamento degli individui con il mondo; ossia cosa fanno le persone, quando lo fanno e perché lo fanno

A seconda della natura delle variabili coinvolte possiamo individuare 4 livelli di studio:

INTRAINDIVIDUALE: studia le modalità con cui l'individuo analizza la realtà e costruisce un'immagine del mondo che lo circonda, cognizioni, pensieri, azioni del singolo verso un certo fenomeno.

INTRAGRUPPO: cosa succede all'individuo all'interno del gruppo, dinamiche interpersonali tra soggetti di uno stesso gruppo, teorie che si occupano di come si manifestano i processi psicologici in una situazione sociale.

INTERGRUPPO: studia le relazioni tra gruppi sociali differenti, sistema sociale più ampio.

COLLETTIVO: prende in considerazione i processi sociali legati al contesto culturale e storico in cui gli individui si trovano, pregiudizi, stereotipi.

Gli psicologi sociali possono essere considerati degli scienziati, in quanto nel tentativo di scoprire le regolarità sottostanti al comportamento sociale si avvalgono del metodo scientifico.

Le tappe principali di questo approccio sono distinte in 5 passi:

- Formulazione della teoria

- Esplicitazione delle ipotesi

- Raccolta dei dati empirici

- Analisi dei dati

- Confronto tra i risultati ottenuti e la teoria

I fatti seguono un ordine logico, motivo per cui possono essere identificati, descritti, confrontati e classificati; a questo scopo la scienza costruisce teorie (insiemi di leggi espresse in forma sintetica e sistematica che si basano su osservazioni e rimangono vere finché non sono smentite da evidenze contrarie).

La psicologia sociale è nata tra gli anni '50 e '60, in questi anni l'individuo è diventato un ricercatore di coerenza, ossia motivato a ricercare l'equilibrio tra credenze che possiede, il proprio sistema di credenze e il comportamento messo in atto: teoria della dissonanza cognitiva di Festinger, teoria dell'equilibrio di Heider.

Secondo questa prospettiva l'individuo che avverte un'incongruenza tra un suo atteggiamento e un suo comportamento avverte una sgradevole attivazione fisiologica che fa da spinta motivazionale per recuperare l'equilibrio, il cambiamento di atteggiamento diventa un'opportunità per l'individuo di ristabilire la coerenza cognitiva.

Negli anni '70 l'uomo è visto come uno scienziato ingenuo, ossia si impegna a elaborare razionalmente le informazioni e tramite la raccolta di esse vuole dare una definizione alla realtà, ma poiché a volte tende a fidarsi della propria intuizione o a prendere in considerazione fattori secondari l'informazione che produce può non essere corretta; il suo bisogno è quello di fare delle previsioni riguardo a situazioni e comportamenti per giungere a un controllo sugli eventi.

Il problema dello scienziato ingenuo è che non si pone allo stesso modo nei confronti di tutte le informazioni, alcune sono elaborate in modo dettagliato e attento, altre invece vengono elaborate in modo da risparmiare tempo e sforzi.

Negli anni '80 l'uomo è visto come economizzatore di risorse cognitive, ossia cerca un compromesso tra un'elaborazione accurata ed esaustiva e un'elaborazione più sommaria e imprecisa, a causa dei limiti nella sua capacità di elaborare le risposte l'individuo ricorre a strategie euristiche, che riducono il peso dei processi cognitivi e riescono comunque a fornire risposte utili a pianificare il comportamento.

Negli anni '90 l'uomo è stratega motivato, ossia sceglie le strategie cognitive in base alle sue necessità e ai suoi obiettivi.

Negli anni 2000 l'uomo è attore attivato, l'ambiente sociale attiva velocemente dei concetti nella mente dell'individuo senza che ne sia consapevole, tali concetti innescano a loro volta valutazioni, affetti e comportamenti associati, concezione che pone attenzione alle risposte immediate definite come indicatori impliciti, spontanei o automatici di risposte che non dipendono dalla volontà dell'individuo.

CONSAPEVOLEZZA E PROCESSI COGNITIVI

Non tutta l'attività della mente umana è di tipo consapevole, compiti abituali possono essere svolti in maniera automatica con un carico attentivo basso o bassissimo.

Quando la quantità di attenzione destinata a un compito non raggiunge un livello di soglia l'individuo rimane all'oscuro di quella attività della mente.

È stato evidenziato come nel campo della percezione e in quello della memoria l'elaborazione delle informazioni possa avvenire secondo modalità in cui gli individui non sono consapevoli.

Sembra logico attendersi che nell'elaborazione dell'informazione sociale una parte dei processi in gioco si svolga in maniera automatica.

Quando parliamo di processi automatici ci riferiamo a processi cognitivi che avvengono al di fuori della consapevolezza, involontari ed eseguiti senza sforzo cognitivo, in questo caso i comportamenti dipendono dalle caratteristiche percettive delle persone con cui veniamo in contatto e la possibilità di controllare l'azione è limitata dalla quantità di risorse attentive disponibili.

Ci riferiamo a processi controllati quando indichiamo i processi cognitivi che sono sotto il controllo flessibile, intenzionale dell'individuo, di cui è consapevole e che richiedono sforzo e sono vincolati alla quantità di attenzione attivata al momento.

PERCEZIONE SOCIALE

La vita sociale è interazione, dal primo istante in cui incontriamo qualcuno vengono messi in atto processi psicologici per costruire una rappresentazione della persona che abbiamo di fronte, proprio attraverso a questa andremo a inferire cosa ci si deve aspettare da questa persona, formarsi un'impressione costituisce un aspetto fondamentale dell'interazione sociale e viene identificato con il termine percezione sociale.

RAPPRESENTAZIONE: crearsi aspettative verso l'altro, anticipare i comportamenti altrui e regolare il proprio comportamento.

Il sistema che ci orienta nel mondo sociale ci mette velocemente in grado di operare nei contesti relazionali, deve essere:

- Efficace: il modo in cui ci comportiamo di fronte agli altri è di importanza cruciale per il nostro successo; quindi, abbiamo bisogno di procedure affidabili

- operare euristicamente: deve fornirci risposte anche in assenza di informazioni complete, per fare ciò è necessario andare oltre il dato immediato, dobbiamo trarre inferenze da ciò che vediamo e utilizzarle per fornirci il più velocemente possibile un sistema di aspettative

- essere flessibile: deve essere in grado di valutare tutti e in ogni luogo e circostanza

Nella percezione di persone sono coinvolti meccanismi di pensiero articolati e complessi in interazione reciproca.

La formazione di impressioni segue percorsi diversi a seconda delle condizioni contestuali in cui il processo ha luogo e delle condizioni interne all'individuo.

La percezione umana non rappresenta solo la realtà esterna, ma si ricostruisce attraverso degli schemi di pensiero, di azioni.

SCHEMI: strutture cognitive che rappresentano qualcosa e ne includono caratteristiche e legami.

SCHEMI DI PERSONA: Contengono le informazioni utilizzate per descrivere le persone in base a tratti di personalità (simpatico, noioso).

SCHEMI DI SÉ: contengono le informazioni relative a noi stessi, come ci descriviamo.

SCHEMI DI RUOLO: Organizzano le conoscenze relative ai comportamenti attesi da una persona che occupa una determinata posizione nella struttura sociale.

SCHEMI DI EVENTI: Includono conoscenze relative alle sequenze di azioni appropriate in un determinato contesto, comprese le aspettative sul modo in cui si comporteranno gli altri.

Nelle situazioni in cui è necessario elaborare giudizi complessi ricorriamo alle strategie euristiche, ossia strategie semplificate.