Biologia Animale: fondamenti, molecole e cellule

Documento di Università sulla Biologia Animale, che esplora i fondamenti della biologia animale, dal pH alle macromolecole cellulari. Il Pdf, utile per lo studio della Biologia a livello universitario, approfondisce legami chimici, membrane cellulari e differenze tra procarioti ed eucarioti, con schemi esplicativi.

Mostra di più44 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Biologia Animale: pH e Struttura Molecolare

PH ( -log[H+]) può essere acido (acidità) o basico (alcalinità). La cellula ha generalmente ph neutro, ossia 7.

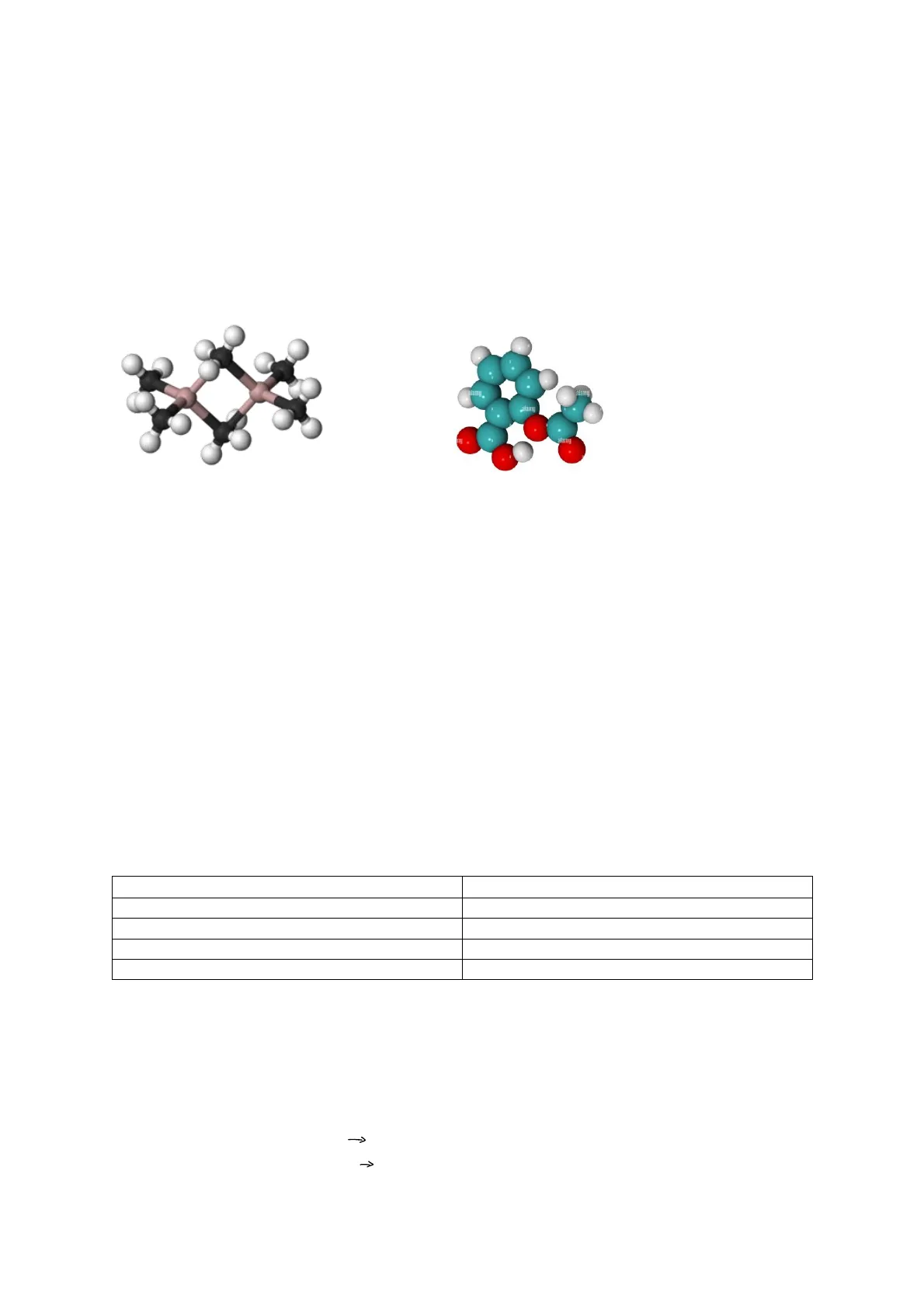

Le molecole si rappresentano con struttura chimica, a palline e bastoncini (tiene conto del diametro degli atomi e li colora per differenziarli - sono tridimensionali) o a riempimento di spazio (mostra anche come sono messi nello spazio gli atomi, con le loro nuvole di elettroni).

Babamu (a palline) (a riempimento)

Si può avere legame singolo o doppio. Il legame singolo consente la rotazione singola degli atomi, quello doppio no.

Le cellule si misurano in micrometri (um - 10-6), gli organelli nella cellula si misurano in decimi di micrometri, le molecole della cellula si misurano in nanometri (nm - 10-9).

Tipi di Cellule: Procarioti ed Eucarioti

PROCARIOTI: hanno il DNA, ma è sparso e non racchiuso in un nucleo. Hanno citoplasma e parete cellulare. I procarioti si dividono in archea e bakteria.

EUCARIOTI: hanno il nucleo, dove è racchiuso il DNA. Ne è un esempio la cellula animale, più grande di quella procariote dei batteri, e suddivisa in compartimenti suddivisi da membrane.

Macromolecole Cellulari e Legami

MACROMOLECOLE della cellula: sono polimeri di molecole, che possono essere costruiti nella cellula (possono anche essere divisi, ossia idronizzati). Svolgono attività fondamentali, che dipendono dalla loro forma. Quest'ultima dipende dalla struttura chimica e da come essa si ripiega nello spazio.

Componenti delle Macromolecole

TIPOLOGIA MACROMOLECOLA COMPONENTI PIU' PICCOLI Polisaccaridi Zuccheri Lipidi Acidi grassi Acidi nucleici Nucleotidi Proteine Amminoacidi

Gli atomi si uniscono grazie a legami covalenti e non covalenti, detti legami deboli (legami a idrogeno - forze di Van der Waals - legami dipolo dipolo). Questi legami deboli non sono fissi, ma possono variare in base a temperatura, ... Sono fondamentali, perché danno "forma" alla macromolecola, e servono a unire due molecole per renderle stabili.

Tipi di Legami Deboli

- Forze di Van der Waals ->lieve attrazione

- Interazioni elettrostatiche ->polo positivo + polo negativo

- Legami ad idrogeno->ho una molecola formata da H piò un altro elemento più elettronegativo, allora l'H assume una leggera carica positiva, per cui andrà a collegarsi con un leggero legame ad idrogeno ad un atomo leggermente carico negativamente.

- Interazioni idrofobiche->molecole che non creano ponti ad idrogeno con l'acqua.

Polisaccaridi e Lipidi

Polisaccaridi

Polimeri degli zuccheri che amano i luoghi acquosi. Sono molecole ricche di gruppi OH. Due zuccheri si uniscono attraverso condensazione, con la formazione di un legame glicosidico [nel glicogeno ad esempio ci sono per lo più legami glicosidici - questo legame può essere Alpha, quando entrambi gli atomi di carbonio hanno la stessa stereochimica (come nell'amido), oppure Beta quando due atomi di carbonio hanno una stereochimica differente (come nella cellulosa, formata da catene lineari)]. Questi legami si possono spezzare con l'idrolisi.

Lipidi

Si trovano per lo più nella membrana. Sono formati da acidi grassi, composti da gruppi CH2 idrofobici con all'apice un gruppo carbossilico (parte estremamente polare). Alcuni gruppi hanno all'interno un legame doppio, che impone una "curvatura" nella conformazione della molecola.

Tipi di lipidi sono i trigliceridi, con tre acidi grassi legati al glicerolo (alcool con gruppi OH), e i fosfolipidi, con due acidi grassi, una molecola di glicerolo e un gruppo fosfato.

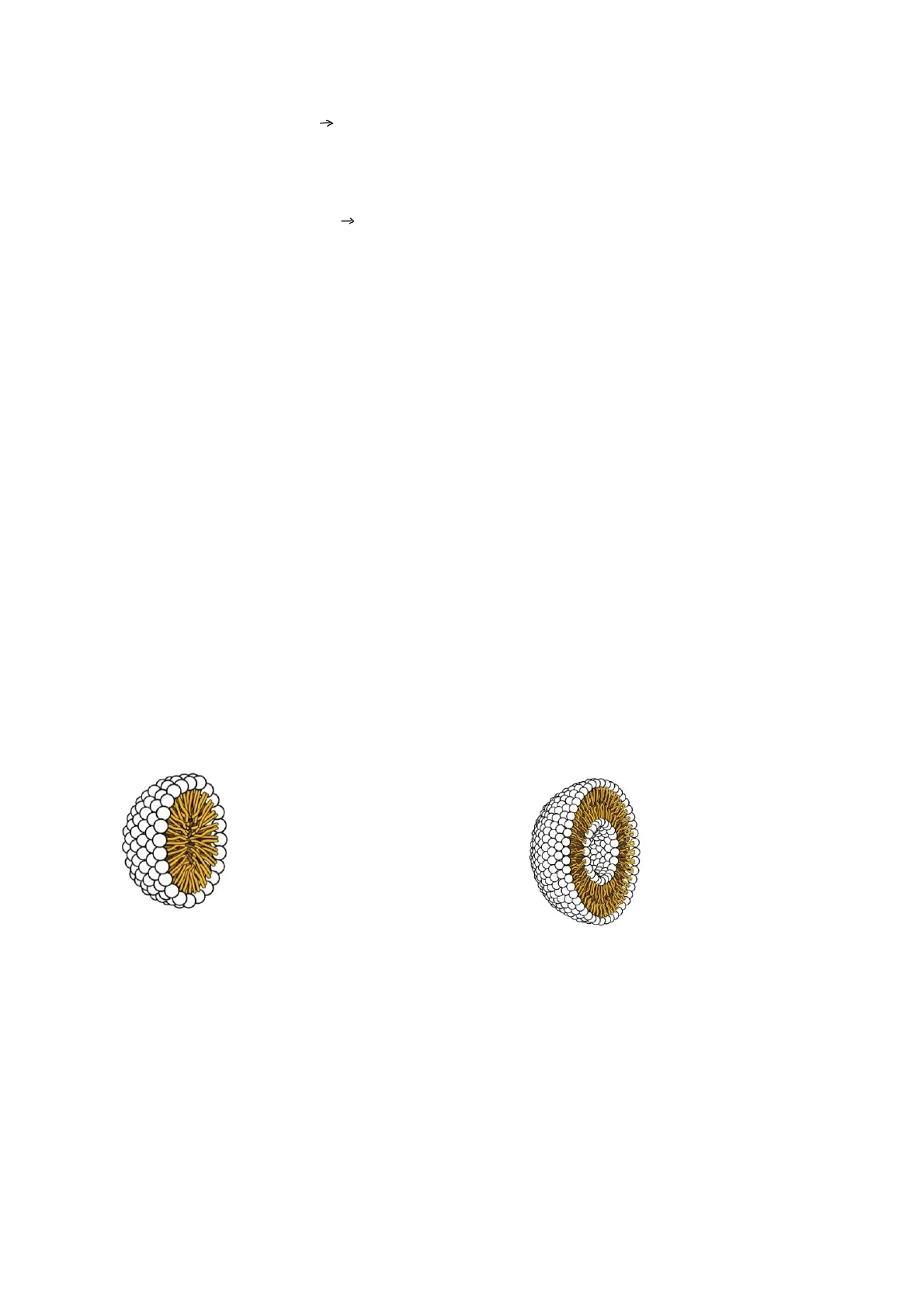

Solitamente i lipidi stanno a galla nell'acqua, come l'olio le cui molecole tengono la "testa" idrofoba nell'acqua e la coda idrofobica fuori. Possono sennò formare micelle, con la testa all'infuori della capsula e la coda all'interno, oppure formano una specie di anello (detti liposomi, usati nei cosmetici).

Micella Liposoma

Proteine: Struttura e Funzione

PROTEINE Sono polimeri di amminoacidi, fondamentali per la cellula. Questi ammin. sono formati da un carbonio centrale, legato ad un gruppo amminico e uno carbossilico, una catena laterale (varia per ogni amminoacido e sono 20), e un H. Gli ammin. possono esistere in due enantiomeri (isoforme), infatti uno è la figura specchiata dell'altro (e non sono uguali e sovrapponibili tra loro ovviamente). Gli ammin. sono legati tramite legami peptidici (il gruppo carbossilico si unisce ad un gruppo amminico).

2HO == 0 C H2N-H H2NH CH2 CH2 C. CH HO Ć. HO O acido glutammico

Ci sono diversi tipi di proteine (gli enzimi, che catalizzano reazioni chimiche; pro. strutturali; pro. di riserva; pro. di trasporto; pro. di regolazione; pro. di movimento; pro. di difesa). La forma delle proteine è ciò che ci permette di differenziarle. Le proteine si differenziano dalla loro sequenza di amminoacidi: il primo ha libero il gruppo amminico (NH2), l'ultimo ha libero il gruppo carbossilico (COOH). Se hanno meno di 100 ammin. sono considerati piccoli.

Classificazione degli Amminoacidi

AMMINOACIDI POLARI (IDROFILICI) Formano ponti a idrogeno con) l'acqua IDROFORBICI Creano regioni idrofobiche (Non formano ponti a idrogeno) con l'acqua non carichi (neutri) carichi (ionizati) basici ( hanno carica netta positiva) acidi (hanno carica hetta negativa Ho 3 amminoacidi speciali: - glicina: il più piccolo, senza gruppo laterale - prolina: contiene un gruppo imminico, legato al gruppo laterale - cisteina: forma legami covalenti, molto più resistenti, tramite ponti disolfuro nel gruppo SH. Questo legame può formarsi nella stessa proteina o tra due proteine diverse (il legame prevede un'ossidazione, e può essere scisso tramite una riduzione).

Gli amminoacidi si possono indicare con codici a una o tre lettere. La catena polipeptidica si ripiega , dato che tra gli amminoacidi si formano legami deboli.

La struttura, siccome non ha legami covalenti, può non essere del tutto stabile se non si "sistema" bene. Inoltre anche cambiamenti ambientali, come l'aumento della temperatura, ne determinano struttura e stabilità. Si hanno tre tipi di struttura:

- struttura primaria: è la sequenza di ammin.

- struttura secondaria: può essere a elica (H forma un ponte a idrogeno con O - si può formare sempre ma non sempre si forma, e a volte si forma solo a tratti) o a foglietti ripiegati (H forma sempre ponti a idrogeno con O, ma su piani orizzontali)

- struttura terziaria: struttura finale della proteina 3 acido aspartico HO O- struttura quaternaria: proteine costituite da più catene di ammin. (es. emoglobina)

HAN Amminoacido Struttura primaria: sequenza di amminoacidi Legame peptidico N COO 0 EC Legame a idrogeno = Ceo OFC Struttura secondaria: alfa-elica e foglietto ripiegato CEO Alfa-elica Foglietto ripiegato Struttura terziaria: forma globulare 0 Legame disolfuro Struttura quaternaria: più di un polipeptide I livelli di organizzazione delle proteine.

Ripiegamento e Degradazione delle Proteine

Nella cellula il ripiegamento è assistito da molecular chaperons e chaperonine, che appartengono al gruppo delle proteine dello shock termico (aumentano con l'aumento della temperatura). Se la proteina si ripiega velocemente, va bene, se fa fatica, viene riconosciuta e assistita dagli chaperone(che lavorano attraverso energia ATP). Abbiamo diversi tipi di chaperone: alcuni assistono solo la proteina, altri la portano in una "camera" apposita dove viene sistemata.

Se le proteine non sono corrette o sono ripiegate male, vengono eliminate. Come? L'ubiquitina, una catena di circa 100 ammin. espressa in tutte le cellule, riconosce le proteine mal ripiegate e le porta all'interno del proteasoma (costituito da un cilindro iniziale da cui entrano le porteine, un altro cilindro in cui vengono divisi gli ammin., e infine un'uscita da cui escono i singoli ammin. per essere riutilizzati dall'organismo).

Se le proteine mal riuscite non vengono eliminate, si creano aggregati proteici (dato che l'ubiquitina non riesce a riconoscerle tutte, oppure si ha generato una mutazione che non permette il giusto ripiegamento proteico). Questi aggregati possono provocare diverse malattie, come l'Alzheimer, la Corea di Huntington, il Parkinson o la Malattia di Creutzfeldt- Jakob (detta malattia della mucca pazza, trasmessa mangiando carni di animali infetti). Quest'ultima malattia, in particolare, è una malattia infettiva, detta "da prioni", che causa buchi nel cervello. Si ha quando una proteina invece di formare eliche forma foglietti ripiegati molto appiccicosi, che, avvicinandosi ad altre proteine, le "convertono" e ne cambiano la forma, causando grandi agglomerati di cellule anomale.

Alcune proteine (proteine ligando) riescono a riconoscere con grande specificità alcune molecole e le legano insieme, attraverso legami deboli. Quando una proteina reagisce con un ligando, si hanno cambiamenti di conformazione nella suddetta proteina (infatti, con o senza il ligando la proteina ha forme diverse, e forme diverse causano cambiamenti).

Modifiche Post-Traduzionali delle Proteine

4Le proteine possono essere cambiate chimicamente quando si apportano modifiche agli amminoacidi, cambiandone funzioni e capacità. Si hanno i cosiddetti cambiamenti post- traduzionali:

- Fosforilazione: viene aggiunto un gruppo fosfato (donato dall'ATP) ad un ossidrile. Gli enzimi che prendono il fosfato dall'ATP sono detti chinasi. Questa operazione è reversibile (basta che la fosfatasi elimini questo legame e siamo apposto). È un meccanismo molto utile e spesso usato per accendere e spegnere alcune funzioni (switch).

- Glicosilazione (reversibile): vengono attaccati zuccheri ai gruppi OH o NH2

- Alla lisina si attacca l'ubiquitina, o un gruppo acetile CH3COH, o i metili (reversibile)

- Proteolisi (irreversibile): taglio e sistemazione degli enzimi.

Le reazioni possono essere favorite energicamente (quando si passa da un elemento più energetico ad uno meno energetico - operazione che si ha naturalmente) o sfavorite energicamente (quando si passa da un elemento meno energetico ad uno più energetico - operazione che non si ha in natura).

ATP: è un nucleotide, formato da un composto azotato unito a tre gruppi fosfati e ad uno zucchero. Rappresenta una fonte di energia.

Enzimi e Acidi Nucleici

Enzimi

Le catalisi sono reazioni controllate da una particolare classe di proteine, ossia gli enzimi, in grado di riconoscere il substrato, formare un complesso con esso e renderlo poi prodotto. Gli enzimi catalizzano il substrato, ossia diminuiscono l'energia usata nel processo. Ma come fa?

- l'enzima pone in vicinanza due elementi che si devono unire, creando così il giusto contesto e facilitando la reazione.

- è molto selettivo e decide tra chi e come si svolge la reazione.

- senza enzima o ad enzima non attivo non si ha proprio la reazione.

cAPK: è un tipo di enzima che può essere attivato e inattivato.

Acidi Nucleici

Sono composti da nucleotidi. I nucleotidi a loro volta sono composti da una base [che può essere una purina (adenina o guanina - più grandi) o una pirimidina (citosina o timina/uracile - più piccole)], un ribosio (RNA) o desossiribosio (DNA), e un gruppo fosfato (il numero di fosfati può variare).

BASE + RIBOSIO o DESOSSIRIBOSIO = NUCLEOSIDE + FOSFATO = NUCLEOTIDE

I nucleotidi sono legati covalentemente da un fosfato che fa da ponte tra C5' e C3'. L'energia per far collegare gli acidi nucleici arriva dall'idrolisi del GTP, mentre l'energia per allungare questa catena arriva direttamente dal nucleotide che si attacca (che deve essere trifosfato).

5