Basi molecolari, cellulari e genetiche delle malattie umane

Documento di Biologia sulle basi molecolari, cellulari e genetiche delle malattie umane. Il Pdf esplora le degenerazioni e i processi di accumulo cellulare, distinguendo tra accumulo intracellulare ed extracellulare, con un focus sulla steatosi epatica e il metabolismo dell'etanolo.

Mostra di più17 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Basi Molecolari e Cellulari delle Malattie Umane

Prof. Parola Lezione 4 del 14/03/2022

Degenerazioni o Processi di Accumulo

Per descrivere questo fenomeno è possibile utilizzare sia il termine degenerazioni che il termine processi di accumulo. Il termine degenerazioni è usato in Italia. Esso nasce dalle conservazioni anatomo-patologiche, che identificavano la presenza di un'alterata immagine in sezioni patologiche. Gli inglesi preferiscono usare il termine processi di accumulo per indicare il materiale biologico di varia natura, che si accumula all'interno o all'esterno della cellula.

Le degenerazioni o processi di accumulo di materiale, possono essere essenzialmente di 2 tipi:

- a sede intracellulare: il materiale si accumula all'interno della cellula;

- a sede extracellulare: il materiale si accumula nell'ambiente extracellulare, di solito nella matrice extracellulare.

Nei processi di accumulo, di solito, vengono anche annoverate:

- calcificazioni patologiche: prevedono l'accumulo di sali di Ca2+;

- pigmentazioni patologiche;

- processi regressivi del tessuto nervoso.

Degenerazioni o Processi di Accumulo Intracellulari

Materiale Accumulato nelle Cellule

Che tipo di materiale si accumula nelle cellule?

Un tempo si parlava di processi degenerativi elementari, in cui si osservava l'aumento del contenuto di acqua nelle cellule di un tessuto, esposto a particolari condizioni. Tuttavia, oggi questi processi non vengono più trattati. Viene mostrato un maggiore interesse, nei confronti dell'accumulo di materiale come:

- macromolecole biologiche (normali o alterate)-> soprattutto lipidi e proteine;

- pigmenti di varia natura;

- molecole inorganiche >questo si verifica in casi particolari e, in tali condizioni, si crea un problema perché esse non sono potenzialmente degradabili;

Sede dell'Accumulo Intracellulare

Dove si accumula il materiale?

Il materiale accumulato, si può osservare:

- nella fase solubile / non strutturata del citoplasma;

- all'interno dei vacuoli: quasi sempre, si tratta di vacuoli di natura lisosomiale; nella maggior parte dei casi si tratta di patologie a trasmissione ereditaria, che presentano uno o più difetti a carico di geni, che codificano per enzimi lisosomiali;

- all'interno del nucleo o altri organuli: ad esempio, l'accumulo di proteine con struttura tridimensionale alterata a livello del reticolo endoplasmatico (ER stress: stress del reticolo endoplasmico, rintracciato in numerose alterazioni di interesse patologico);

Esito dell'Accumulo Intracellulare di Materiale

Esito dell'accumulo intracellulare di materiale.

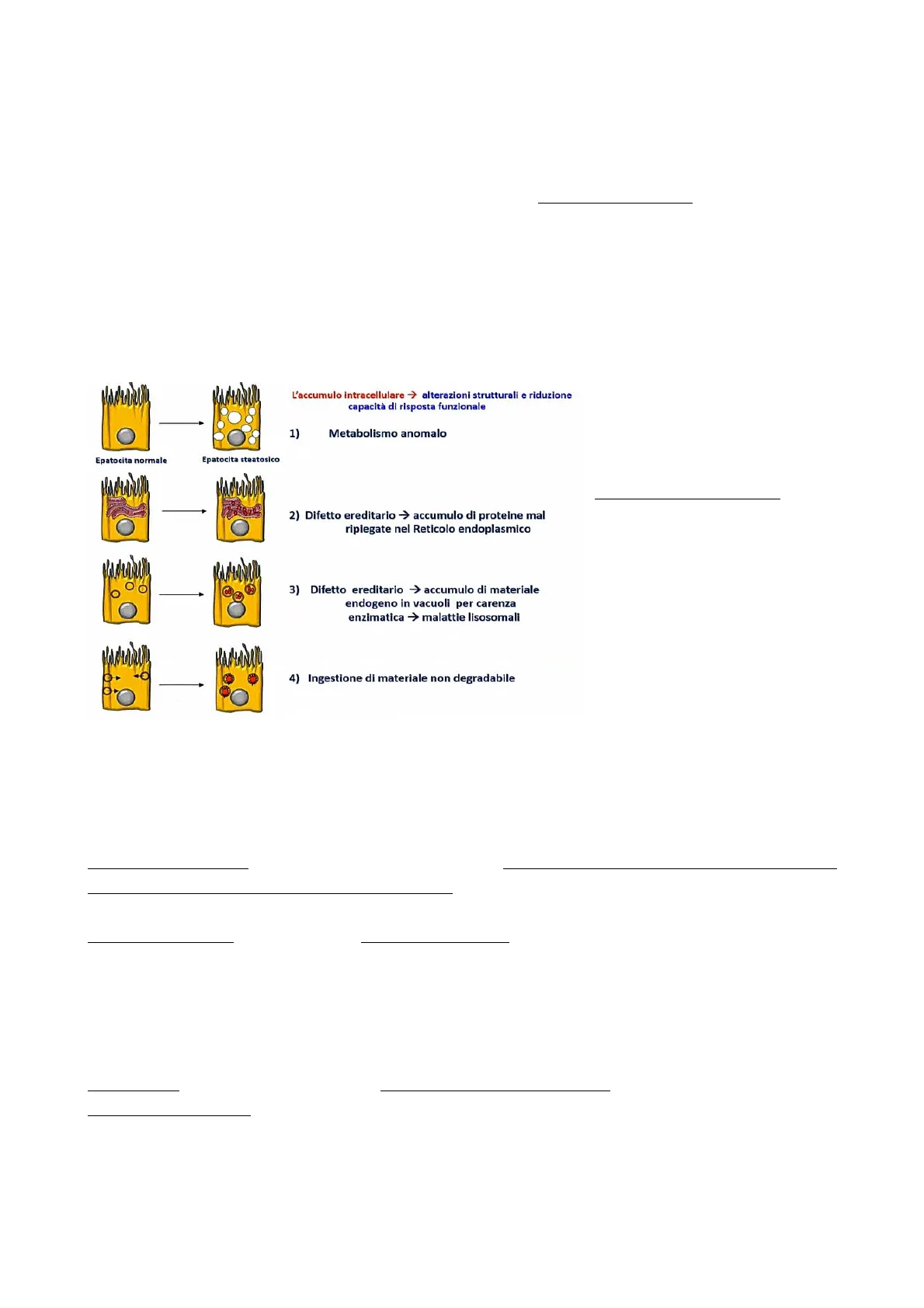

L'accumulo di materiale intracellulare sottrae spazio alle normali strutture cellulari intaccando la capacità di risposta funzionale delle cellule stesse. Tuttavia, alcune di queste condizioni, soprattutto quelle acquisite, (non tanto quelle trasmesse per via ereditaria) sono potenzialmente reversibili, ovepossibile eliminare/controllare la causa eziologica che determina l'accumulo: ad esempio, la rimozione di un'alterazione metabolica o terminare l'esposizione ad insulti tossici.

Se la causa dell'accumulo è un difetto ereditario (ad esempio, nelle malattie lisosomiali) o non è possibile eliminare la causa eziologica, l'accumulo diventa stabile e progressivo. Questo comporta: la comparsa di una serie di alterazioni strutturali e funzionali, con conseguente morte cellulare (apoptosi o microptosi o necrosi); l'induzione di particolari risposte potenzialmente pro-apoptotiche (ER stress, UPR: unfolded protein response).

Queste risposte, se da un lato sono processi difensivi, poiché in grado di offrire una difesa nei confronti dell'accumulo di proteine malripiegate tridimensionalmente, dall'altro possono indirizzare le cellule ad una morte di tipo apoptotico, per via mitocondriale.

Epatocita normale Epatocita steatosico

2) Difetto ereditario -> accumulo di proteine mal ripiegate nel Reticolo endoplasmico

3) Difetto ereditario > accumulo di materiale endogeno in vacuoli per carenza enzimatica -> malattie lisosomali

4) Ingestione di materiale non degradabile

Nelle situazioni più comuni, l'accumulo intracellulare può assumere morfologie differenti e dipendere da diverse cause:

1. Metabolismo anomalo

In figura vengono messi a confronto un epatocita normale e un epatocita steatosico. In tal caso, l'accumulo intracellulare si verifica nella fase non strutturale del citoplasma.

Due esempi di metabolismo anomalo, che meritano attenzione, sono:

- quello in relazione al consumo di bevande alcoliche ->metabolismo dell'etanolo;

- quello in relazione alla steatosi epatica non alcolica->condizione estremamente comune perché va in parallelo con obesità e diabete mellito di tipo II. Questa patologia, a seconda delle statistiche epidemiologiche considerate, ha una prevalenza che va dal 25% al 30% nella popolazione normale.

2.Difetto ereditario: si potrebbe verificare un accumulo delle proteine mal ripiegate tridimensionalmente nel reticolo endoplasmatico; esse quindi non vengono distribuite nell'ambiente cellulare e non svolgono la loro consueta funzione.

3.Difetto ereditario: ad esempio le malattie lisosomiali. Questo difetto comporta un accumulo di materiale nei vacuoli lisosomiali, che annulla direttamente un gene che codifica per l'enzima lisosomiale (in questo caso si accumula il substrato a monte del blocco enzimatico). Tuttavia esistono anche altre opzioni di proteine o di condizioni accessorie. Inizialmente le malattie lisosomiali, sono state identificate come dipendenti dalla sola mutazione del gene che codifica per gli enzimi lisosomiali, ma poi ci si è accorti che in realtà esistevano delle varianti particolari.

4.Ingestione, da parte della cellula, di materiale non degradabile. Ad esempio, ingestione di materiale inorganico. Questo evento comporterà una serie di problemi: in primo luogo, l'ingolfamento del sistema cardio-lisosomiale; in seconda battuta, a seconda del tipo cellulare che viene coinvolto, può comportare:

- la morte di cellule, nel caso di cellule di vari parenchimi (es. pneumoconiosi);

G O L'accumulo intracellulare -> alterazioni strutturali e riduzione capacità di risposta funzionale

1) Metabolismo anomalo- attivazione di cellule a carattere macrofagico, che attivandosi possono riversare nell'ambiente esterno proteasi ed enzimi di varia natura, i quali potrebbero aggredire piuttosto che la struttura non degradabile, le strutture del tessuto circostante e comprometterne l'integrità.

Malattie Lisosomiali

In queste malattie, l'accumulo di materiale si verifica a livello dei lisosomi.

Gli enzimi lisosomiali vengono prodotti a livello del reticolo endoplasmatico rugoso (RER). Poi un flusso di vescicole li trasporta all'apparato del Golgi, per ulteriori modificazioni post-trascrizionali: ad esempio, nel Golgi l'enzima viene marcato con il mannoso-6-fosfato (M6P). M6P consente al materiale che marca, di legarsi all'interno delle vescicole, a livello di specifici recettori (recettori per proteine mannosilate). Una volta che il materiale marcato arriva ai lisosomi, si ha la fusione delle membrane delle vescicole e dei lisosomi, così gli enzimi lisosomiali vengono rilasciati nella loro sede definitiva. I recettori delle proteine mannosilate, sono riciclati e rimandati verso il Golgi.

Gli enzimi lisosomiali possono essere impegnati nella normale degradazione di materiale che si trova nei fagolisosomi o negli autofagolisosomi (vacuoli autofagici).

Reticolo Endoplasmico Enzima lisosomale

Golgi

O O Enzima lisosomale Mannoso-6-P Recettore M-6-P Vacuoli autofagici -> autofagolisosomi Fagosomi >fagolisosomi

Sintesi e trasporto intracellulare delle proteine enzimatiche lisosomiali, in condizioni fisiologiche.

- Sintesi degli enzimi lisosomiali nel RER;

- Nell'apparato del Golgi, l'enzima viene marcato con mannoso-6-fosfato (M6P);

- Formazione di vescicole nelle quali il complesso enzima-M6P, è legato al recettore per il M6P;

- Le vescicole del Golgi trasportano il complesso enzima-M6P ai lisosomi;

- Gli enzimi lisosomiali agiranno in vacuoli di eterofagia o di autofagia.

Le malattie lisosomiali sono condizioni a trasmissione ereditaria di tipo classico o mendeliano. Si tratta spesso di malattie autosomiche recessive, mentre altre volte possono essere legate al cromosoma X. Sono caratterizzate dall'accumulo, nei vacuoli lisosomiali, di materiale endogeno non degradabile. Tale accumulo può dipendere da:

- mutazioni che causano un deficit quantitativo (cioè di sintesi) di specifici enzimi lisosomiali;

- mutazioni che causano un deficit funzionale di specifici enzimi lisosomiali;

Oltre alla mutazione tradizionale che si può verificare in un gene che codifica per un enzima lisosomiale, ci sono un'altra serie di alterazioni che ci portano ad un deficit funzionale per un determinato enzima. Ad esempio, un deficit funzionale di enzimi lisosomiali può dipendere da alterazioni in fenomeni post- traduzionali, come:

- non corretta inserzione di segnali di posizione nella proteina;- alterazione nella sintesi di proteine deputate al trasferimento;

- alterati processi di maturazione della proteina ->es. proteolisi limitata;

- alterata sintesi di proteine attivatrici (indispensabili per il funzionamento degli enzimi lisosomiali);

- alterata configurazione tridimensionale (alterato folding) durante il transito nel reticolo endoplasmatico->accumulo intracellulare di proteine, ER stress e UPR.

Qualunque sia la natura del difetto che causa la malattia lisosomiale, il risultato sarà un accumulo di materiale non degradato nei lisosomi.

Substrato complesso da degradare

Deficit di enzima lisosomale B

JA

O JA

( B

Normale degradazione lisosomale

Accumulo di prodotti non degradati

In condizioni fisiologiche > quando a livello lisosomiale giunge un substrato complesso da degradare, esso penetra nel vacuolo (che può essere etero- o auto-fagico) e viene degradato in modo sequenziale da una serie di enzimi lisosomiali (A, B, ecc.), che liberano dei prodotti terminali piccoli, dal peso molecolare contenuto e diffusibile, che possono essere facilmente riciclati o eliminati.

Nel caso di un deficit ereditario (come ad esempio il mancato funzionamento dell'enzima B)-> il substrato complesso entra nel vacuolo (che può essere etero- o auto-fagico) e inizia ad essere degradato dall'enzima A. Essendoci però un deficit a livello dell'enzima lisosomiale B, la degradazione del substrato si arresta e si ha un accumulo di materiale a monte del blocco metabolico.

Quando vi è una malattia lisosomiale si distinguono due tipologie di accumulo: acculo primario e accumulo secondario. L' accumulo di materiale all'interno dei lisosomi, sottrae di per sé spazio funzionale al resto della cellula. Spesso, quando c'è un accumulo primario di materiale all'interno dei lisosomi, si realizza un difetto nella fusione tra autofagosoma e lisosoma, pertanto si ha una condizione in cui non è possibile usare il sistema dell'autofagia per eliminare l'eccesso di materiale dai lisosomi.

Accumulo primario Difetto nella fusione tra autofagosoma e lisosomi Difetto di degradazione di organuli intracellulari

Accumulo di proteine tossiche

Accumulo secondario

Accumulo di mitocondri aberranti

Induzione di danno cellulare

Genesi di ROS

Questa condizione, non riguarda solo il problema relativo al materiale che si accumula nei lisosomi, ma Morte cellulare anche il fatto che quel tipo di cellula non è in grado di eliminare organuli intracellulari danneggiati (es. mitocondri, perossisomi, che vanno incontro ad alterazioni e in condizioni fisiologiche, vengono eliminati per autofagia).

Quando si realizza questa situazione, si parla di accumulo secondario, in cui si può avere un accumulo di:

- proteine >che possono essere citotossiche per la cellula e indurre danno cellulare;

- mitocondri->che funzionano in modo anomalo, determinando un notevole aumento di ROS ed esercitando una serie di azioni lesive nei confronti dei lipidi di membrana, proteine, acidi nucleici.