Ormoni e antiormoni: farmacologia clinica dell'asse ipotalamo-ipofisario

Documento di Peserico, Petracca, Petrella, Vitali su ormoni e antiormoni. Il Pdf esplora la farmacologia clinica di questi composti, con dettagli su cinetica, effetti e usi terapeutici di GH, TSH, gonadotropine, ossitocina e vasopressina, utile per lo studio universitario di Biologia.

Mostra di più12 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

IMPIEGHI

Ogni qualvolta che dobbiamo fare una terapia ormonale significa che gli organi preposti a questa funzione avranno un deficit congenito, o acquisito, a seconda delle differenti patologie. Per converso ci sono delle situazioni in cui si ha un eccesso di attività ormonale. Questo quasi sempre sottende all'esistenza di neoplasie secernenti. Quindi se l'intervento chirurgico può essere la soluzione definitiva in alcuni casi, questo può essere precluso dalla difficoltà di accesso di alcuni distretti, come ad esempio il distretto cerebrale, che chiaramente è molto più delicato dal punto di vista dell'accesso rispetto ad altri distretti periferici. Per questo ci sono terapie che consentono, con un determinato approccio medico, di avere un buon controllo. Talvolta si avrà solamente una terapia medica e non necessariamente una terapia medica associata alla terapia clinica. Ci può anche essere una terza situazione in cui si rimuove la neoplasia, ma di fatto la neoplasia può avere una tendenza a recidivare nel tempo. Per questo una terapia anti-ormonale, che usa farmaci che contrastano l'azione di alcuni ormoni che sono fattori di crescita e di sviluppo per alcune tipologie di neoplasie, ha cambiato la storia di alcune neoplasie che erano seguite invariabilmente da recidive, con spesso portavano a metastatizzazione e ad una prognosi anche infausta con viceversa un buon controllo del sito. Oltre a questi esempi di terapia sostitutiva e di terapia soppressiva, c'è tra le due un altro aspetto che serve a far capire come andare a valutare alcuni assetti ormonali permette di avere un approccio diagnostico. Questo permette di capire se alcuni organi sono ipo- o iper-funzionanti in ragione del fatto che l'asse che controlla la funzionalità di quegli organi può essere compromesso in maniera primitiva o secondaria. Ricapitolando, abbiamo tre diversi assetti applicativi. Due competono in primis la farmacologia clinica, il terzo, che vedremo in maniera meno approfondita, serve a comprendere quale è il ruolo dei test di stimolo, per comprendere la conseguenza da un punto di vista applicativo.

ASSE IPOTALAMO-IPOFISARIO

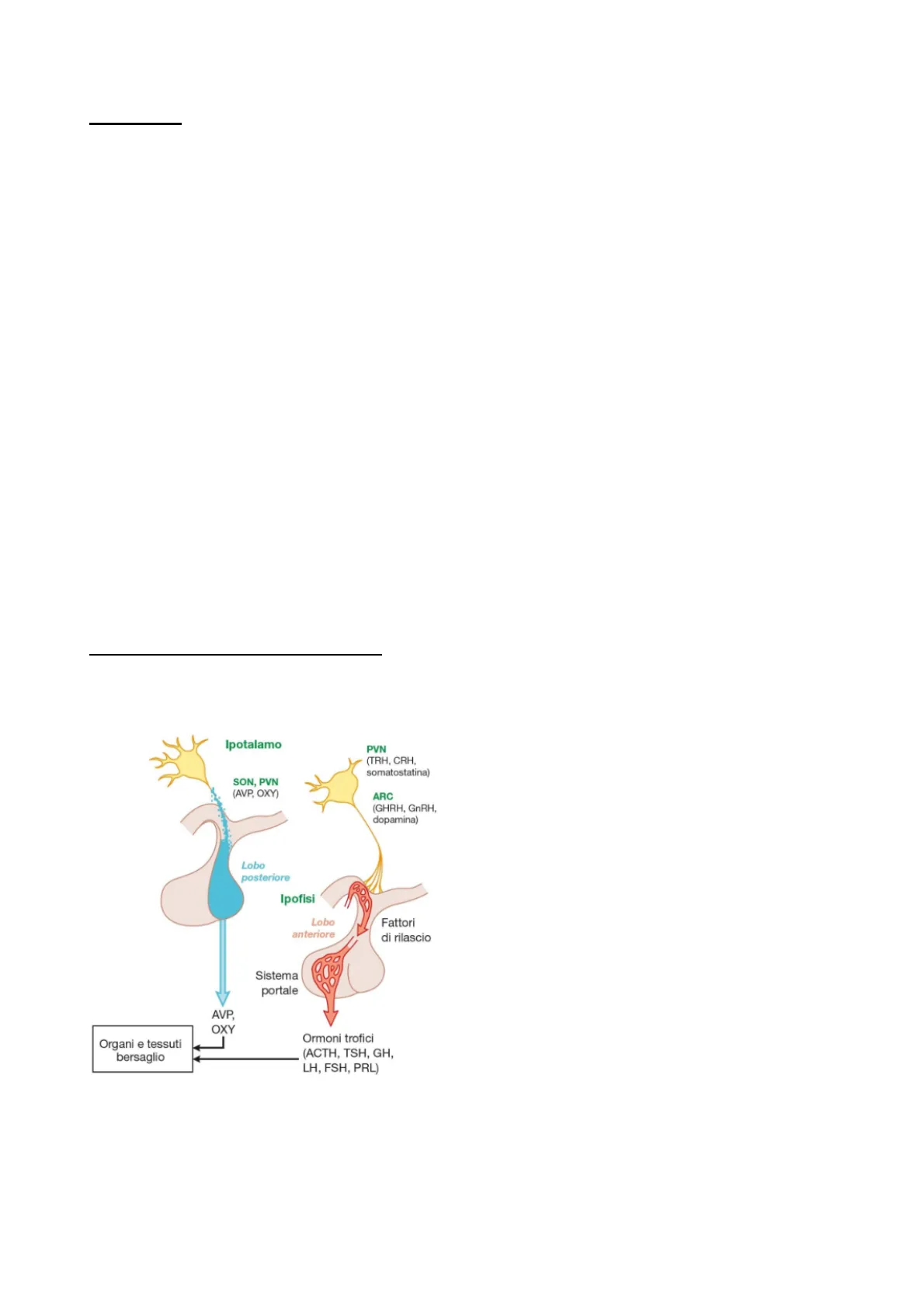

È necessario partire da quello che è il sistema che sovraintende gli organi e apparati con funzione ormonale: l'asse ipotalamo ipofisario.

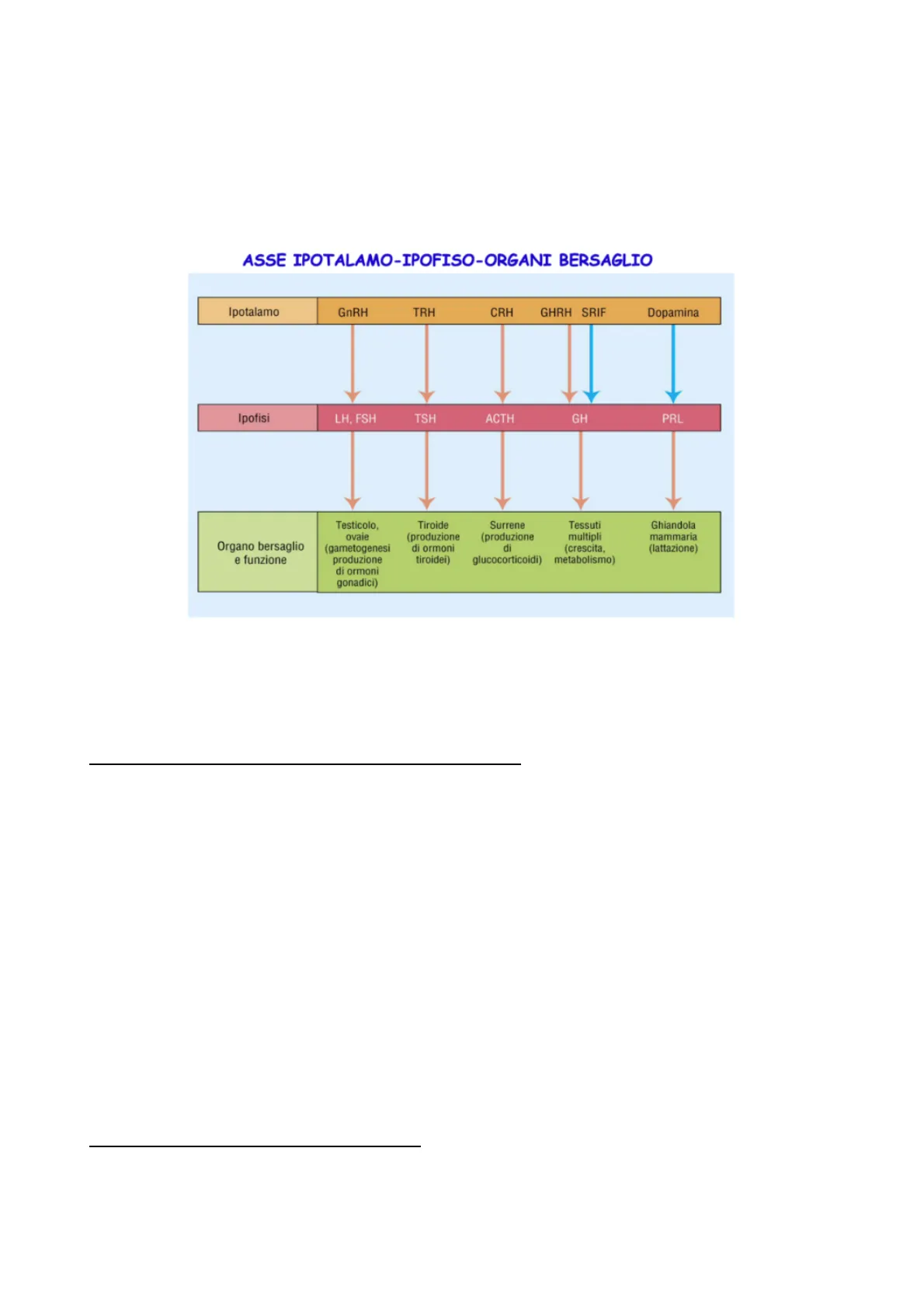

A livello centrale l'asse ipotalamo ipofisario ha lo scopo di controllare la maggior parte degli organi periferici con funzione ormonale e secernente. In particolare, a livello ipotalamico si hanno i fattori di rilascio delle gonadotropine, della tireotropina, della corticotropina, della somatotropina. Questi fattori vengono prodotti a livello ipotalamico e vanno ad agire laddove compaiono gli effettori, quindi a livello dell'ipofisi anteriore. Qui, il fattore GnRH delle gonadotropine promuove il rilascio degli ormoni FSH follicolostimolante e LH luteinizzante, la tireotropina TRH favorisce la liberazione dell'ormone £ tireostimolante TSH, la corticotropina CRH favorisce la liberazione dell'ACTH o ormone adrenocorticotropo e il fattore rilasciante la somatotropina GHRH stimola la liberazione della somatotropina GH. Il risultato delle componenti appena citate sono gli ormoni sessuali per quanto riguarda GnRH, LH e FSH; gli ormoni tiroidei per TRH e TSH, il surrene con la produzione di glucocorticoidi per quanto riguarda CRH e ACTH e in generale accrescimento corporeo per quanto riguarda la somatotropina. Oltre ad un sistema di stimolo, sono presenti a livello complementare due aspetti di carattere inibitorio. Il primo interessa l'equilibrio tra accrescimento e difetto di crescita, per cui è presente un ormone preposto a controllare il processo di crescita e ci sarà quindi un equilibrio tra l'ormone stimolante e l'ormone che, viceversa, stabilizza la crescita. Il secondo regola la produzione di prolattina. La prolattina è soggetta ad un controllo inibitorio mediante un meccanismo agonista che è stimolato dalla dopamina. Quindi la liberazione di dopamina inibisce la produzione di prolattina e questo avrà un significato, in particolare nel sesso femminile (anche se può avere qualcosa di disfunzionale anche nel sesso maschile), che riguarda le situazioni para fisiologiche, cioè quando c'è una gravidanza, in cui l'equilibrio cambia, viene inibita l'ovulazione e inizia la produzione di prolattina che ha lo scopo di favorire la produzione di latte. Al contrario, quando non c'è la gravidanza, si ha un sistema di carattere inibitorio che inibisce la liberazione della prolattina e quindi fa sì che l'ovulazione periodicamente si possa verificare. Queste sono le basi fisiologiche.

ASSE IPOTALAMO-IPOFISO-ORGANI BERSAGLIO

Quindi, da un punto di vista farmacologico applicato alla fisiologia noi possiamo ricorrere a qualsiasi di questi diversi ormoni sia a livello ipotalamico, sia a livello ipofisario che degli organi bersaglio, a seconda di quelle che sono le esigenze, che possono essere terapeutiche o diagnostiche.

CINETICA ORMONI IPOTALAMICI E IPOFISARI

Trattandosi di ormoni e quindi di sostanze che fisiologicamente hanno una natura polipeptidica o glicoproteica, questi farmaci, per lo meno nelle forme naturali, vengono utilizzati per una via che non è quella orale, perché altrimenti verrebbero degradati. La via sottocutanea o quella endovena, a seconda delle diverse condizioni, è quella che viene solitamente utilizzata. Ci sono dei processi di inattivazione che sostanzialmente sono ubiquitari. Questi ormoni, essendo molecole di natura proteica, vengono inattivati dalle peptidasi e vengono regolati dai ritmi circadiani. Hanno emivita e inattivazione rapidi, motivo per cui la maggior parte di questi una volta rilasciati in circolo ha emivite di minuti. Questo ha due implicazioni: la prima è che se si vuole utilizzarli a fini diagnostici va benissimo, perché produciamo uno stimolo e si va a vedere la conseguenza dello stimolo; ma se li usiamo a fini terapeutici questo rappresenta un limite, perché significherebbe dover fare una terapia in maniera molto pressante. Questa è la ragione per cui ci sono farmaci di sintesi che hanno un'azione simile a quella dei prodotti naturali e che consentono di avere delle emivite molto più lunghe in termini di stimolo e quindi degli effetti che sono più duraturi nel tempo (ci sono anche preparazioni long acting, ad esempio). Tra gli ormoni dell'ipofisi posteriore, oltre alla prolattina, c'è la vasopressina, ossia l'ormone antidiuretico ADH. La desmopressina viene utilizzata come farmaco e non come prodotto naturale, è un derivato di sintesi che ha un'emivita che è nell'ordine di decine di volte superiore rispetto all'ADH naturale.

PRINCIPALI ORMONI IPOTALAMICI

Essendo preposti questi al controllo generale dell'asse ipotalamo ipofisario, il loro utilizzo farmacologico ha prevalentemente un ruolo diagnostico. Ci sono alcuni derivati di sintesi che si prestano meglio a questo tipo di test e che possono essere utilizzati per varie vie. L'obiettivo è quello di stimolare la secrezione degli ormoni ipofisari

GHRH

Questo test è utile in quelle situazioni in cui si sospetta esista un possibile nanismo o deficit di crescita correlato alla carenza dell'ormone somatotropo.

- Peptidi di sintesi: sermorelina, GHRP-2, GHRP-6.

- Somministrazione: ev (pù. potente), s.c., intranasale.

- t1/2: 7 minuti per e.v.

- PD: 1 secrezione GH,

- Uso diagnostico (carenze di GH) -> 1 µg/kg al mattino (prima di eseguire il test un'eventuale terapia con GH deve essere sospesa da almeno 1-2 settimane).

- Usi terapeutici sperimentali.

- Tossicità: arrossamento al volto, dolore nel sito di iniezione.

- Controindicato in gravidanza e allattamento.

SOMATOSTATINA

Ha l'effetto opposto del precedente, infatti riduce l'accrescimento corporeo.

- Effetti: V secrezione GH, TSH, glucagone, insulina, gastrina.

- t1/2: 1-3 minuti -> limitata utilità terapeutica (si supera questo limite grazie all'octreotide)

- Composti di sintesi: octreotide -> t1/2 80 minuti (emivita maggiore dell'ormone naturale), maggiore specificità d'azione (l'ormone naturale ha invece un'azione a ventaglio) e maggiore potenza inibente la secrezione di GH, con effetto benefico nel ridurre l'influsso a livello pancreatico, perché ha un'azione più contenuta sulle cellule ß. L'emivita viene ancora meglio gestita perché oggigiorno esistono delle somministrazioni long acting, quindi si possono fare delle somministrazioni intramuscolo per avere un'azione bilanciata e controllata nel tempo grazie al rilascio prolungato di questa sostanza.

- Usi terapeutici: acromegalia (situazione in cui c'è accrescimento corporeo), adenomi ipofisari secernenti GH che possono causare acromegalia. Altri potenziali utilizzi sfruttano alcuni target secondari: ci sono delle neoplasie endocrine che secernono questi ormoni, come i carcinomi e i gastrinomi, che quindi possono essere controllate grazie all'azione della somatostatina. C'è un'azione integrata che interessa le emergenze emorragiche delle varici esofagee: una delle complicanze potenziali della cirrosi epatica è l'ipertensione portale, che causa le varici esofagee che possono portare ad emorragie dannose e anche fatali. Esistono varie tipologie di approcci, come quello chirurgico, e tra gli altri un approccio medico integrato che si basa sull'induzione della produzione della somatostatina.

- Tossicità: effetti collaterali in ambito gastroenterico e pancreatico (nausea e/o vomito, crampi addominali, steatorrea, litiasi biliare, colecistite, pancreatite). L'octreotide ha consentito di limitare gli effetti pancreatici (< iperglicemia).

- Cautela in pazienti diabetici e in presenza di disfunzioni della colecisti.

TRH

- Effetti: 1 secrezione TSH.

- Somministrazione e.v.

- t1/2: 4-5 minuti.

- Uso diagnostico per dirimere le patologie tiroidee per comprendere se si tratta di casi di ipo- /ipertiroidismo, a seconda di come è la risposta a questo specifico test in termini di produzione o meno di TSH, molto raramente, (sostituito da dosaggio TSH sierico) poco sensibile e specifico.

- Tossicità: nausea, disgeusia, vertigine, ipertensione transitoria.

CRH (ormone di rilascio della corticotropina)

- Effetti: 1 secrezione ACTH, B-endorfina, dinorfina.

- Farmacocinetica:

- somministrazione e.v .;

- t1/2: 9 minuti;