Titolazioni ossidimetriche: reazioni di ossidoriduzione e equazione di Nernst

Documento sulle titolazioni ossidimetriche, focalizzandosi sulle reazioni di ossidoriduzione e sull'equazione di Nernst. Il Pdf, utile per studenti universitari di Chimica, analizza le curve di titolazione e l'influenza del pH sul potenziale elettrodico, includendo esempi di semireazioni e tabelle di potenziali standard.

Mostra di più14 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Titolazioni Ossidimetriche

Le titolazioni ossidimetriche sfruttano le reazioni di ossidoriduzione tra analita e titolante: sono molto molto presenti in farmacopea, perché gli elementi della tavola periodica esistono in diversi stati di ossidazione.

aOss + ne- < > aRid

La titolazione di ossidoriduzione è una titolazione che avviene tra analita e titolante e prevede la trasformazione di una specie ossidata, per acquisizione di un definito numero di elettroni, alla sua forma ridotta.

Per convenzione tutte le semi reazioni che prevedono il coinvolgimento di una specie che cambia il numero di ossidazione vengono scritte nel senso della riduzione, ossia nel senso dell'acquisizione degli elettroni da parte della forma ossidata per dare la forma ridotta.

A ogni semi reazione corrisponde la determinazione di un potenziale elettrodico di cella, che è regolato dall'equazione di Nerst:

RT [aoss]ª RT E = Eº + In oppure E = Eº- - In nF [aRid]ª nF [aoss]ª

Componenti dell'Equazione di Nernst

Dove: Eº = potenziale di riduzione standard (cioè, aoss = aRid = 1) R = costante universale dei gas (8.3 Joule/°K-mole) T = temperatura assoluta; n = numero di elettroni scambiati nella reazione parziale F = costante di Faraday (96540 Coulombs/mol) aoss e aRid = attività della specie ossidata e della specie ridotta

Quando tutte le attività sono unitarie E = Eº

Il potenziale è dato dal potenziale elettrodico standard (Eº), che è quello che si ha quando si hanno le concentrazioni della specie ossidata e ridotta unitarie, per RT/nF, dove: R è la constante universale dei gas, T è la temperatura assoluta, n è il numero di elettroni scambiati nella reazione parziale ed F è la costante di Faraday, per il logaritmo naturale (ln) del rapporto tra la concentrazione della specie ossidata elevata al suo coefficiente stechiometrico fratto la concentrazione della specie ridotta elevata al suo coefficiente stechiometrico.

Quando questi valori sono unitari il valore si annulla e il potenziale è uguale al potenziale elettrodico standard.

L'equazione di Nerst può essere scritta sia con il segno positivo, dove si ha la specie ossidata fratto la ridotta, o con il segno negativo, perché per la proprietà dei logaritmi, che prevede la possibilità di invertire numeratore e denominatore, si può invertire il segno prima del logaritmo, e in questo caso si ha il rapporto tra la specie ridotta e quella ossidata elevata ai propri coefficienti stechiometrici.

Il potenziale standard è una quantità relativa perché è un riferimento a quello che viene attribuito al potenziale dell'elettrodo standard ad idrogeno quando costituisce l'anodo.

1Il fenomeno di ossidazione o di riduzione non può mai avvenire singolarmente ma è sempre accompagnato dalla controparte che partecipa cedendo o acquistando elettroni, quindi anche nel definire il potenziale elettrodico standard si ha sempre il riferimento al potenziale di riduzione dell'idrogeno.

Tutti i potenziali vengono definiti come potenziali di riduzione perché per convenzione tutte le semi reazioni vengono espresse come reazioni di riduzione e l'entità e il segno del potenziale elettrodico standard dipende dalla propensione che ha nel determinare un determinato elemento della tavola periodica ad acquisire elettroni, sempre in riferimento al potenziale dell'idrogeno.

Per cui, quando si ha un potenziale con segno positivo, significa che l'elettrodo funziona come catodo quando è accoppiato all'elettrodo di idrogeno, mentre quando si ha un potenziale con segno negativo significa che l'elettrodo si comporta come anodo in una cella galvanica dove l'idrogeno costituisce l'altro elettrodo.

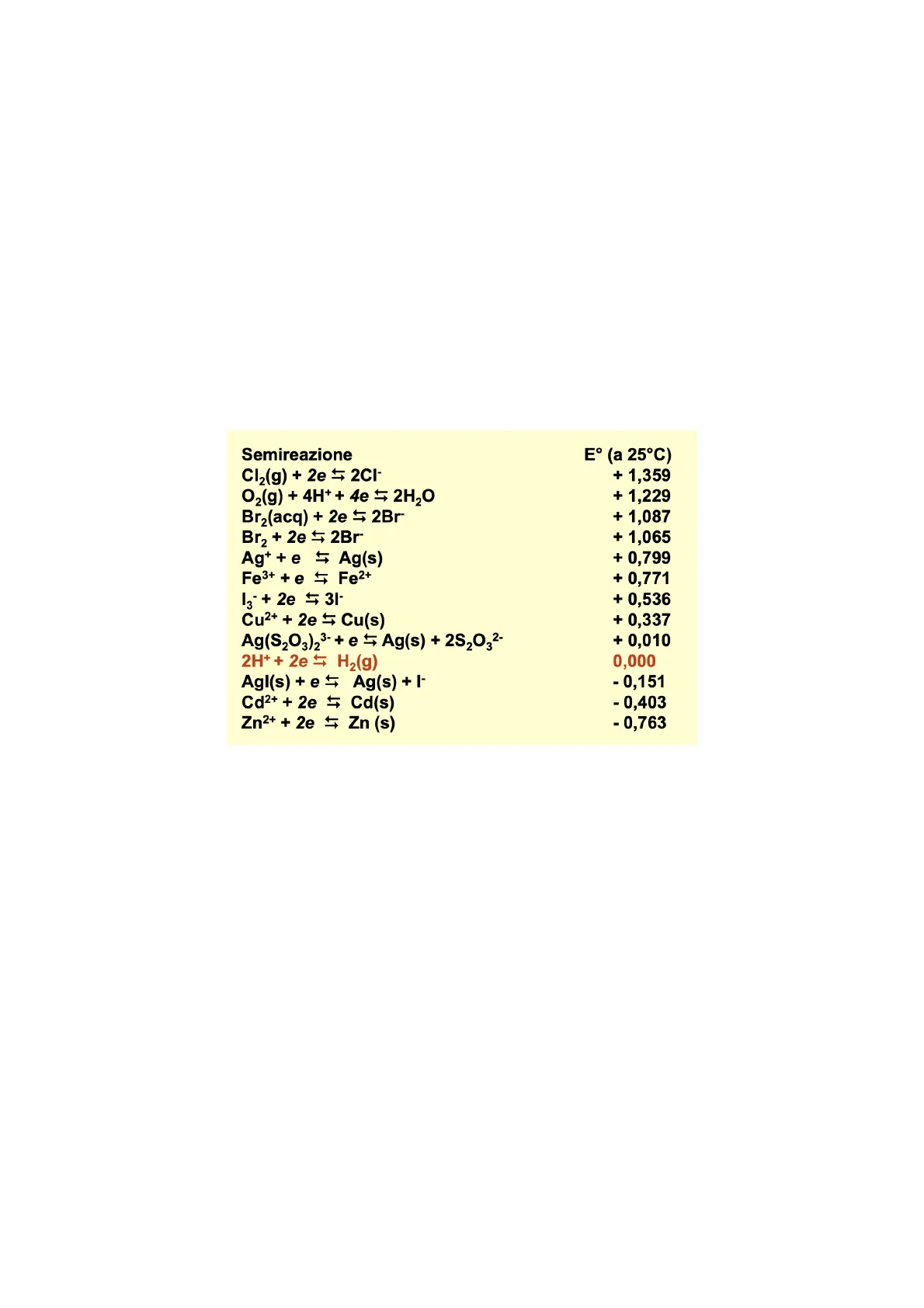

Potenziali Elettrodici Standard a 25°C

| Semireazione | Eº (a 25°℃) |

|---|---|

| Cl2(g) + 2e = 2CI- | + 1,359 |

| O2(g) + 4H+ + 4e = 2H2O | + 1,229 |

| Br2(acq) + 2e = 2Br | + 1,087 |

| Br2 + 2e = 2Br | + 1,065 |

| Ag+ + e = Ag(s) | + 0,799 |

| Fe3+ + e Fe2+ | + 0,771 |

| 13 + 2e = 31- | + 0,536 |

| Cu2+ + 2e = Cu(s) | + 0,337 |

| Ag(S2O3)23- + e = Ag(s) + 2S2032- | + 0,010 |

| 2H+ + 2e = H2(g) | 0,000 |

| Agl(s) + e Ag(s) + I- | - 0,151 |

| Cd2+ + 2e Cd(s) | - 0,403 |

| Zn2+ + 2e - Zn (s) | - 0,763 |

Si hanno delle tabelle che contengono tutti i potenziali elettrodici standard di riduzione associati alle possibili reazioni scritte come riduzioni.

Si ha sempre l'acquisizione di elettroni alla sinistra della freccia per generare alla destra della freccia la specie ridotta, ossia quella con il più basso numero di ossidazione.

Le reazioni sono riportate in ordine decrescente di potenziale elettrodico standard e vanno dai più positivi, poi si ha quello ad idrogeno che costituisce il riferimento per queste semi reazioni che assume il valore di potenziale uguale a 0, e poi si hanno quelli negativi.

Le sostanze che si incontrano in una stessa cella galvanica posso comportarsi come anodo o catodo a seconda di qual è l'altra specie che costituisce la cella, quindi il comportamento non è univoco ma dipende dalla controparte.

Ci sono specie che hanno un potenziale molto negativo e che tenderanno ad avere sempre nei confronti della maggior parte delle sostanze presenti in natura un comportamento che prevede la loro ossidazione, quindi si comportano da riducenti, mentre ci sono sostanze che hanno un potenziale molto positivo e quindi si comportano da ossidanti riducendosi con la maggior parte delle sostanze presenti in natura perché la maggior parte delle sostanze hanno un potenziale inferiore rispetto al loro.

Elementi che hanno un potenziale intermedio hanno un comportamento mutevole a seconda che siano associati ad una specie a potenziale più positivo o più negativo.

2La proprietà di essere ossidante o riducente dipende dall'altra specie che partecipa alla reazione.

Esempi di Reazioni Redox

1) Reazione tra zinco e rame

Zn + Cu2+ => Zn2+ + Cu Zn = > Zn2+ + 2e- Cu2+ + 2e- -- Cu

Nella slide sopra riportata si ha una reazione tra lo zinco e il rame: entrambe le reazioni sono riportate nell'elenco precedente come reazioni di riduzione.

Il rame da numero di ossidazione +2 passa a numero di ossidazione 0 acquisendo 2 elettroni, mentre lo zinco acquista due elettroni passando da +2 a 0.

Tra le due specie quella che inverte il senso della reazione è quella che ha il potenziale più basso, quindi in questo caso si ha la riduzione del rame accompagnata dall'ossidazione dello zinco.

Lo zinco genererà zinco2+ più 2 elettroni, mentre quella del rame rimane nel verso originale, ossia nel verso della riduzione.

Quando si andranno a sommare per creare la reazione complessiva si avrà zinco più rame2+ che dà zinco2+ più rame elementare.

Gli elettroni sono due da entrambe le parti, quindi vengono semplificati e la reazione è già bilanciata sia in termini di masse che di cariche.

2) Reazione tra zinco e cadmio

Zn(s) + Cd2++ Zn2+ + Cd(s) Red1 0x2 0x1 Red2

Nella slide sopra riportata si ha una reazione tra lo zinco e il cadmio: si ha una differenza di potenziale a favore di positività nel cadmio, quindi si ha lo zinco che inverte il senso della sua reazione passando ad un processo di ossidazione mentre il cadmio rimane nella direzione della riduzione.

Quando un elemento ha un potenziale molto negativo è facile che si comporti allo stesso modo con tutti gli altri elementi.

3

3) Reazione tra ferro e sistema iodio-ioduro

31- + 2Fe3+ + 13 + 2Fe2+

Lo ione triioduro acquisisce due elettroni per formare 3 ioni ioduro.

3 I -8-IJ

Lo ione trioduro (I3-) è una specie costituita da 3 atomi di iodio che acquistano una carica negativa nel complesso: in maniera estremizzata, dando una struttura limite, si potrebbe dire che dei 3 atomi di iodio 2 hanno numero di ossidazione pari a 0 e uno ha numero di ossidazione pari a -1, e questo è evidente dal fatto che su 3 atomi si ha solo una carica negativa.

Questa è una situazione limite che serve a semplificare i discorsi che si fanno.

- $2 A -p A 13

Lo ione trioduro viene utilizzato come modo di scrivere lo iodio (I2), perché lo iodio è insolubile in acqua quindi viene utilizzato come ione triioduro, che si ottiene solubilizzando in acqua lo iodio in presenza di un eccesso di ioduro alcalino, come lo ioduro di potassio o lo ioduro di sodio, e quando è presente lo ione ioduro in soluzione si forma lo ione trioduro.

In questo processo di solubilizzazione non avviene nessuna reazione di ossidoriduzione, infatti dei 3 atomi che costituiscono lo iodio, due mantengono il numero di ossidazione pari a 0, mentre l'ultimo essendo uno ione monoatomico ha un numero di ossidazione pari alla sua carica.

Anche nello ione trioduro si può dire che due atomi hanno numero di ossidazione pari a 0 e uno ha numero di ossidazione pari -1.

42 et -0 2 A 3 2 e- D 3

In realtà scrivere trioduro e iodio è la stessa cosa: se si scrive la reazione considerando lo iodio, si scrive che lo iodio genera due ioni ioduro in seguito all'acquisizione di 2 elettroni, mentre scritta come nell'immagine sopra riportata, si avrà che uno ione trioduro genera 3 ioni ioduro in seguito all'acquisizione di 2 elettroni, perché uno dei 3 atomi che costituisce lo ione trioduro ha già la sua carica negativa.

È quindi una modalità diversa di scrivere una reazione redox che coinvolge lo iodio, che in soluzione è presente come ione trioduro, ma le due reazioni sono equivalenti in termini di elettroni che vengono scambiati durante la redox.

Ad accumunare queste due reazioni e renderle identiche è il potenziale elettrodico standard che differisce solo alla terza cifra decimale, quindi anche il potenziale elettrodico, ossia la propensione che la specie ha ad assumere elettroni, è identica.

La specie con cui si interfaccia nella cella galvanica è il ferro, che si riduce a ferro ferroso: quella che mantiene il verso della riduzione sarà quella con il potenziale più elevato, ossia il ferro, mentre lo iodio inverte in senso e partecipa alla reazione come ossidazione.

In questo caso la reazione tiene conto del numero di elettroni scambiati, che non sono uguali, quindi si fa la redox.

+ 10 1 3 2Pct 3 + 2 Fe -D 83 2 -

Quando si parte con una redox bisogna sapere quali sono le specie che reagiscono all'inizio e quando si generano: bisogna fare subito un bilanciamento interno per poter definire il numero di elettroni che vengono scambiati: nel passaggio da ioduro a trioduro sono 2 gli elettroni scambiati e si ha la necessità di 3 ioni ioduro per fare il bilanciamento di massa interno, e gli elettroni che vengono ceduti sono 2, mentre nel caso del ferro si passa da 3+ a 2+, quindi viene acquisito un elettrone, di conseguenza affinché il numero di elettroni ceduti e acquistati siano uguali bisogna moltiplicare per 2 gli atomi di ferro coinvolti nella reazione.

Una volta bilanciati gli elettroni si bilanciano le cariche e poi le masse.

5