La svolta culturale: dall'opposizione tra culturalismo e strutturalismo al post-strutturalismo

Slide da Sapienza Università di Roma sulla svolta culturale: dall'opposizione tra culturalismo e strutturalismo al post-strutturalismo. Il Pdf, parte di un corso universitario di Sociologia dei Processi Culturali, esamina le critiche allo strutturalismo e il contributo di Louis Althusser sulla teoria dell'ideologia.

Ver más31 páginas

Visualiza gratis el PDF completo

Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.

Vista previa

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE

STVDIV VRBIS SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

VIII. LA SVOLTA CULTURALE: DALL'OPPOSIZIONE TRA CULTURALISMO E STRUTTURALISMO AL POST-STRUTTURALISMO ..

FIORENZO PARZIALE, SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI, SAPIENZA-UNIVERSITA' DI ROMA, A.A. 2024-2025

Anni Settanta: la nascita della Sociologia Culturale

A partire dagli anni Settanta si afferma la disciplina della Sociologia dei Processi Culturali che si concentra specificatamente sul rapporto tra cultura e società, facendo leva su una tradizione di studi indirizzati a evidenziare il ruolo centrale della cultura come fattore esplicativo dei fenomeni sociali.

- Weber (1920), L'etica economica delle religioni universali, saggio presente in «Sociologia della religione»: il confucianesimo come cultura che ha ostacolato lo sviluppo del capitalismo; oltre alla già esaminata opera L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904-1906)

- Gli studi sulla cultura politica che ripartono dal funzionalismo di Parsons: Banfield (1958), The Moral Basis of a Backword Society: ricerca che parla del «familismo amorale» del Mezzogiorno d'Italia negli anni '50 e della sua influenza negativa sullo sviluppo del capitalismo; Almond e Verba (1963), The civic culture: ricerca sul ruolo della cultura politica nello sviluppo della democrazia

- NB. Successivamente nel campo politologico vanno ricordate: la ricerca di Putnam (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy , e quella di Inglehart (1996), Modernization and Post-Modernization (ricerca sul rapporto tra cultura fondata sulla motivazione al successo e sviluppo economico degli Stati). Ma in merito ad Inglehart, ancora più famosa è la ricerca presentata in «The Silent Revolution» (1971) in cui si mostra la nascita della «cultura post-materialista» dei giovani come effetto (e dunque non causa) della crescita del benessere materiale a partire dal secondo dopoguerra (in questo caso si rileva l'effetto del cambiamento sociale sulla cultura e non il contrario).

FIORENZO PARZIALE, SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI, SAPIENZA-UNIVERSITA' DI ROMA, A.A. 2024-2025

Affermazione degli Studi Culturali

- La formazione della sociologia dei processi culturali si inserisce in un quadro più ampio di trasformazione e convergenza di differenti saperi per opera soprattutto del pensiero filosofico: i nuovi quadri concettuali del post-strutturalismo sviluppati negli anni Settanta (e poi Ottanta) in filosofia giungono a influire, modificandole profondamente, sulle varie scienze umane - come la critica letteraria e la semiotica - e sociali, come la storia (si afferma la storia culturale), la sociologia, etc.

- L'affermazione della sociologia dei processi culturali, o meglio di una vera e propria sociologia della cultura (alla stregua di una storia della cultura, etc.).

- Nel caso della sociologia della cultura, vari sono stati gli esiti: alcuni filoni di studi si allontano dalle epistemologia e dai metodi propri della sociologia classica , altri instaurano un fecondo incontro tra la sociologia e altri ambiti disciplinari: un caso esemplare è dato dalla Scuola di Birmingham - e dalla traiettoria intellettuale di uno dei suoi principali esponenti, Stuart Hall - che avrà una grande influenza sugli Studi Culturali in generale e sugli sviluppi della Sociologia Culturale.

FIORENZO PARZIALE, SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI, SAPIENZA-UNIVERSITA' DI ROMA, A.A. 2024-2025

Premessa: il Novecento come il secolo delle «svolte»

Nel corso del Novecento una serie di correnti di pensiero filosofico e scientifico (ma anche gli studi letterari) legate al positivismo e alla visione moderna (e modernista) del mondo prima si affermano e poi vanno in crisi.

La crisi diviene palese negli anni Settanta, ma in realtà i suoi prodromi si hanno già agli inizi del Novecento con l'affermazione della filosofia analitica, attenta al linguaggio e al suo ruolo costitutivo della realtà. La filosofia analitica è influenzata dal pensiero di tanti e diversi studiosi da Wittgenstein (1889-1951) ad Heidegger (1889-1976), allievo di Husserl, che parla di linguaggio come casa dell'Essere.

Si parla di svolta linguistica (linguistic turn, termine coniato dal filosofo Rorty nel 1967): consapevolezza che il linguaggio non è solo un mezzo di comunicazione, perché non riflette la realtà, non la veicola semplicemente, ma la costruisce

La costruzione sociale della realtà attraverso il linguaggio

Svolta culturale (cultural turn) è precedente a quella linguistica, ma assume la forma attuale in seguito a questa = la dimensione culturale come autonoma rispetto ai fattori politici ed economici (abbiamo già potuto apprezzare l'approccio di Weber e la tradizione della scuola tedesca in cui si inserisce Weber) = v. definizione di cultura di Geertz (1973) che, riprendendo Weber, parla di cultura come reti di significati (v. slides 1).

FIORENZO PARZIALE, SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI, SAPIENZA-UNIVERSITA' DI ROMA, A.A. 2024-2025

I molteplici sentieri della svolta culturale

- Paradigma culturalista vs Paradigma strutturalista: questa contrapposizione viene ripresa nel bel saggio di Stuart Hall (Scuola di Birmingham: v. dopo) «Cultural Studies: Two Paradigms (1980)»

A) Il culturalismo: dai teorici della scuola tedesca

A) Il culturalismo: dai teorici della scuola tedesca (es. Dilthey) - entro la quale possiamo annoverare anche la fenomenologia (Husserl, etc.)- agli studiosi marxisti più attenti alle opere giovanili di Marx (tra questi anche l'esistenzialismo marxista di Sartre), a tutti gli autori orientati da una prospettiva analitica anti-positivista, all'interazionismo simbolico (v. Scuola di Chicago):

- 1. centralità degli esseri umani come produttori di cultura e della loro esperienza sociale (il vissuto) vs idea che esistano leggi sociali; 2. gli eventi, i processi sono più importanti delle strutture sociali nei quali essi si sedimentano; 3. le strutture sociali non sono entità sovra-individuali, ma contingenti prodotti dell'azione sociale ripetuta; 4) centralità dei significati espressi dagli individui nella costruzione della realtà (storico-)sociale

FIORENZO PARZIALE, SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI, SAPIENZA-UNIVERSITA' DI ROMA, A.A. 2024-2025

B) Lo strutturalismo nelle scienze sociali

- B) Lo strutturalismo: per struttura nelle scienze sociali (e umane: es. critica letteraria, linguistica, semiotica, etc.) si intendono cose anche molto differenti tra loro, tuttavia possiamo identificare alcuni elementi in comune in questo paradigma (o forse sarebbe meglio parlare di «paradigmi strutturalisti»):

- 1. Le scienze partono dall'esaminare i fenomeni (la realtà come appare a noi, come noi la percepiamo: v. fenomenologia), ma (a differenza di quanto pensano i fenomenologi) ciò che conta è comprendere la dimensione nascosta, sottostante quei fenomeni;

- 2. La dimensione sottostante, è profonda perché non visibile, ma è questa a dare conto dei fenomeni, che sono il suo prodotto. Questa dimensione costituisce una struttura:

Struttura fenomeni

FIORENZO PARZIALE, SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI, SAPIENZA-UNIVERSITA' DI ROMA, A.A. 2024-2025

Lo strutturalismo come paradigma egemone

- Per struttura si intende un insieme formato da parti tra loro interdipendenti, la struttura è un sistema, che è qualcosa di più delle sue parti (v. Durkheim, ad esempio)

- Lo strutturalismo diventa il paradigma egemone negli anni Settanta, talvolta ibridandosi al marxismo (struttural-marxismo: v. Althusser, dopo), altre volte invece seguendo una impostazione del tutto diversa da quella marxista

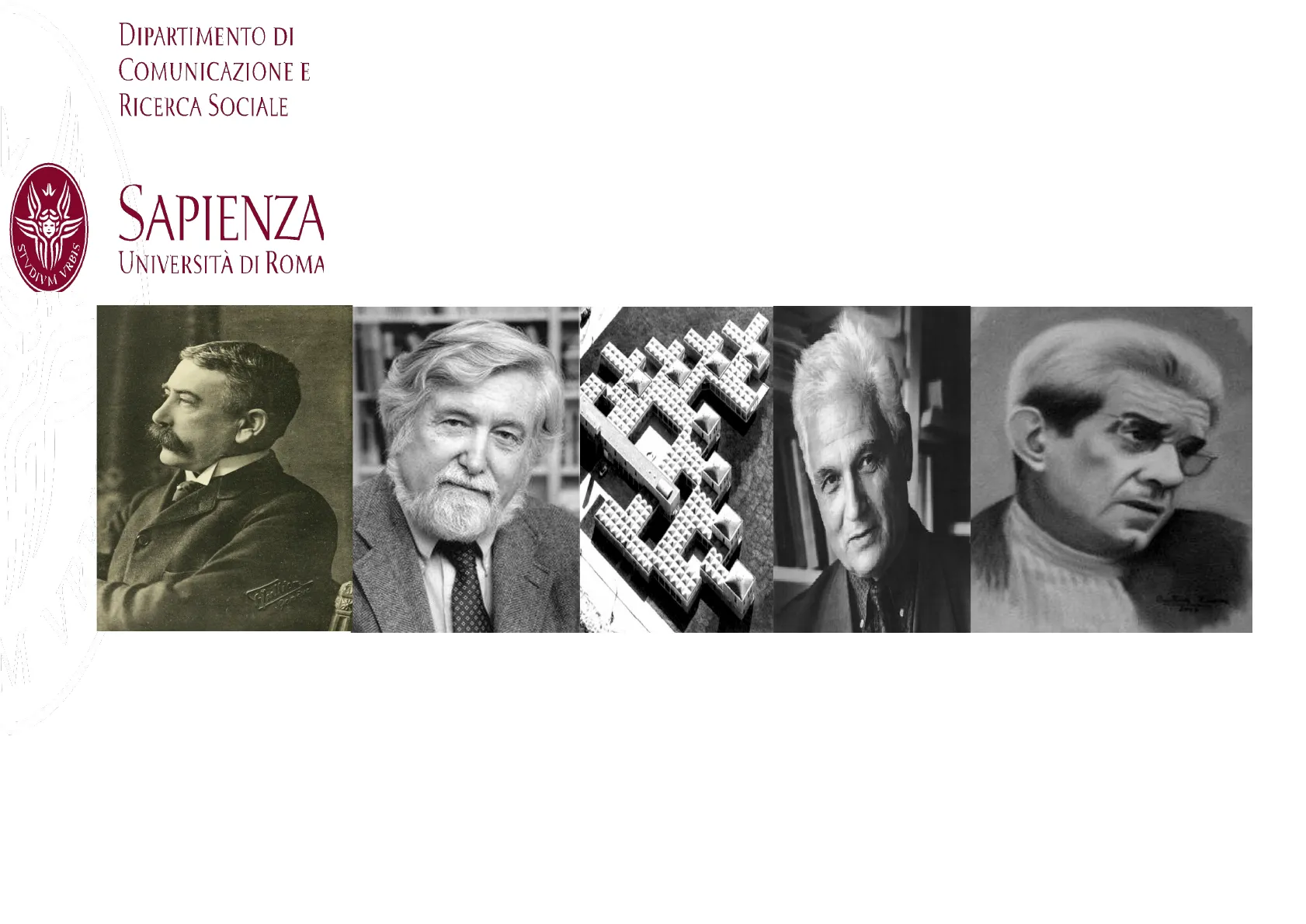

- Lo strutturalismo trae origini dagli studi antropologici e linguistici di inizio Novecento, centrale è stata l'influenza della teoria di Ferdinand de Saussure (1857-1913), linguista di Ginevra (collocata nel cantone francese della Svizzera: v. rapporto tra contesto francese e visione oggettivista-strutturalista, a cui abbiamo accennato in apertura del corso: v. slides 1)

Langue e Parole

In Corso di linguistica generale (1916, opera postuma che raccoglie gli appunti degli studenti di Saussure) troviamo la differenza tra langue (sistema sociale, oggettivo) e parole (evento individuale)

Noi siamo parlanti che ricorrono a un sistema linguistico (Langue, fatta di lessico e sintassi, ossia costituita da una grammatica) che vincola, struttura e origina gli eventi linguistici (le parole/frasi pronunciate, la Parole)

Il linguaggio si basa su segni che uniscono un significante (suono/espressione scritta) a un significato (il concetto attraverso il quale mi riferisco a qualcos'altro)

Se proferisco la parola «guerra» essa sarà diversa ogni volta che la pronuncio, si tratta di un evento irripetibile; e analogo discorso vale per il suo significato (che cambia a seconda del contesto). Ma se conoscerò la lingua italiana (ossia l'insieme di regole grammaticali di questa lingua, appunto la langue) allora saprò comprendere questa parola e usarla in maniera adeguata

Language K Langue Parole Significato Significante (Referente)

Il significato interno al linguaggio come sistema chiuso

Es. la parola "pane" significa qualcosa di diverso da "cane", per via della mera opposizione derivante dalla differenza tra p e c, ossia dalle iniziali. Non c'è nulla di intrinseco alle due parole che rimandi oggettivamente a pane o cane.

Il significato dunque deriva non da un legame diretto tra referenti (oggetti/entità a cui ci riferiamo con una parola) e linguaggio, ma è interno al linguaggio come sistema di segni in opposizione: per capire meglio questa cosa pensiamo alla funzione del «cavallo» nel gioco degli scacchi, essa deriva dalla sua relazione/opposizione ai pedoni, alla regina, al re, all'alfiere, alla torre.

Lo strutturalismo e leggi nelle scienze sociali

La teoria di Saussure ha influenzato uno dei maggiori antropologi del Novecento, Levi-Strauss (che molto deve anche a Durkheim): quest'ultimo studia la società come un'organizzazione rispondente a una cultura intesa come una struttura profonda della mente fondata su un sistema di relazioni simboliche che classificano/organizzano la realtà (Le strutture elementari della parentela, 1949; Antropologia strutturale, 1951). L'antropologia deve ricostruire/individuare le strutture universali (es. Tutte le società ricorrono alle fiabe, diverse tra loro, ma tutte rispondenti a una struttura universale: c'è un eroe, un antagonista, un pericolo etc.) = Levi-Strauss prova a identificare leggi sociali proprio come Durkheim, che ad esempio parlò di legge della contrazione progressive a proposito del rapporto inverso tra l'espansione territoriale della società (dal piccolo villaggio allo Stato-nazione .. ) e la riduzione dei componenti della famiglia (dal clan di un villaggio alla famiglia estesa fino alla famiglia nucleare .. )