Belle Époque e Imperialismo: urbanizzazione, società di massa e politiche

Documento sulla Belle Époque e l'Imperialismo. Il Pdf esplora le dinamiche storiche, sociali e politiche di fine '800 e inizio '900, con focus su Germania, Francia e Inghilterra, per la materia Storia nella Scuola superiore.

Ver más12 páginas

Visualiza gratis el PDF completo

Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.

Vista previa

Urbanizzazione e società di massa

Tra fine del 19º secolo e lo scoppio della Prima guerra mondiale, l'Europa visse un periodo di benessere e spensieratezza grazie a scoperte tecniche e scientifiche che migliorarono il tenore di vita: belle époque.

maggior parte dei contadini si trasferì in città per lavorare nelle fabbriche + città divennero sempre più moderne con l'introduzione dell'illuminazione elettrica pubblica e di nuovi mezzi di locomozione come biciclette, automobili e tram elettrici. Anche in medicina si fecero grandi passi avanti con la pratica delle vaccinazioni e della sterilizzazione. Anche fisica e chimica fecero enormi passi avanti -> nasce la psicoanalisi. Cambiarono gli stili di vita con la riduzione delle ore di lavoro e con questo la possibilità di avere maggiore tempo libero da dedicare ad attività sportive o per turismo, incentivato anche grazie all'aumento dei trasporti + aumento di salari fece crescere la domanda di beni di consumo acquistabili attraverso nuovi canali di vendita come i grandi magazzini (il primo magazzino fu in Francia le Bon Marchet). Durante la belle époque si affermarono anche il taylorismo e il fordismo, organizzazioni di lavoro che puntavano ad aumentare la produzione delle fabbriche. Questo rese il lavoro più efficiente ma anche più ripetitivo portando all'alienazione del lavoratore.

La politica di massa

Le masse divennero un soggetto attivo, sempre più importante nelle dinamiche sociali e politiche. Il proletariato richiedeva cambiamenti come il suffragio universale maschile che fu introdotto in quasi tutta Europa all'inizio del Novecento. Questo risultato fu possibile grazie al rafforzamento dei sindacati e dei partiti di massa. Nacquero per questo motivo i partiti socialisti che, insieme ai sindacati, lottarono per ottenere aumenti dei salari, riduzione delle ore lavorative, introduzione di una legislazione sociale, tutele per il lavoro minorile e femminile e la garanzia per infortuni, malattie e vecchiaia.

Anche la chiesa riconobbe la validità delle istanze sociali, tanto che papa Leone XIII nel 1891 pubblicò l'Enciclica Rerum Novarum, primo nucleo della futura democrazia cattolica. L'Enciclica condannava lo sfruttamento degli operai e riconosceva loro il diritto di avere sindacati e giusti salari, pur rispettando l'autorità dei padroni. Questa svolta della chiesa si interruppe nel 1903 con il nuovo papa Pio X il quale si scagliò contro il modernismo, una corrente del cattolicesimo che sosteneva la necessità di lottare contro le ingiustizie.

Anche le donne reclamarono più spazio e maggiori diritti; per questo nacquero movimenti femminili come le suffragette che chiedevano il diritto di voto, la possibilità di accedere a tutte le professioni e la parità salariale. Ma la resistenza contro queste richieste fu forte.Il boom demografico nell'Ottocento

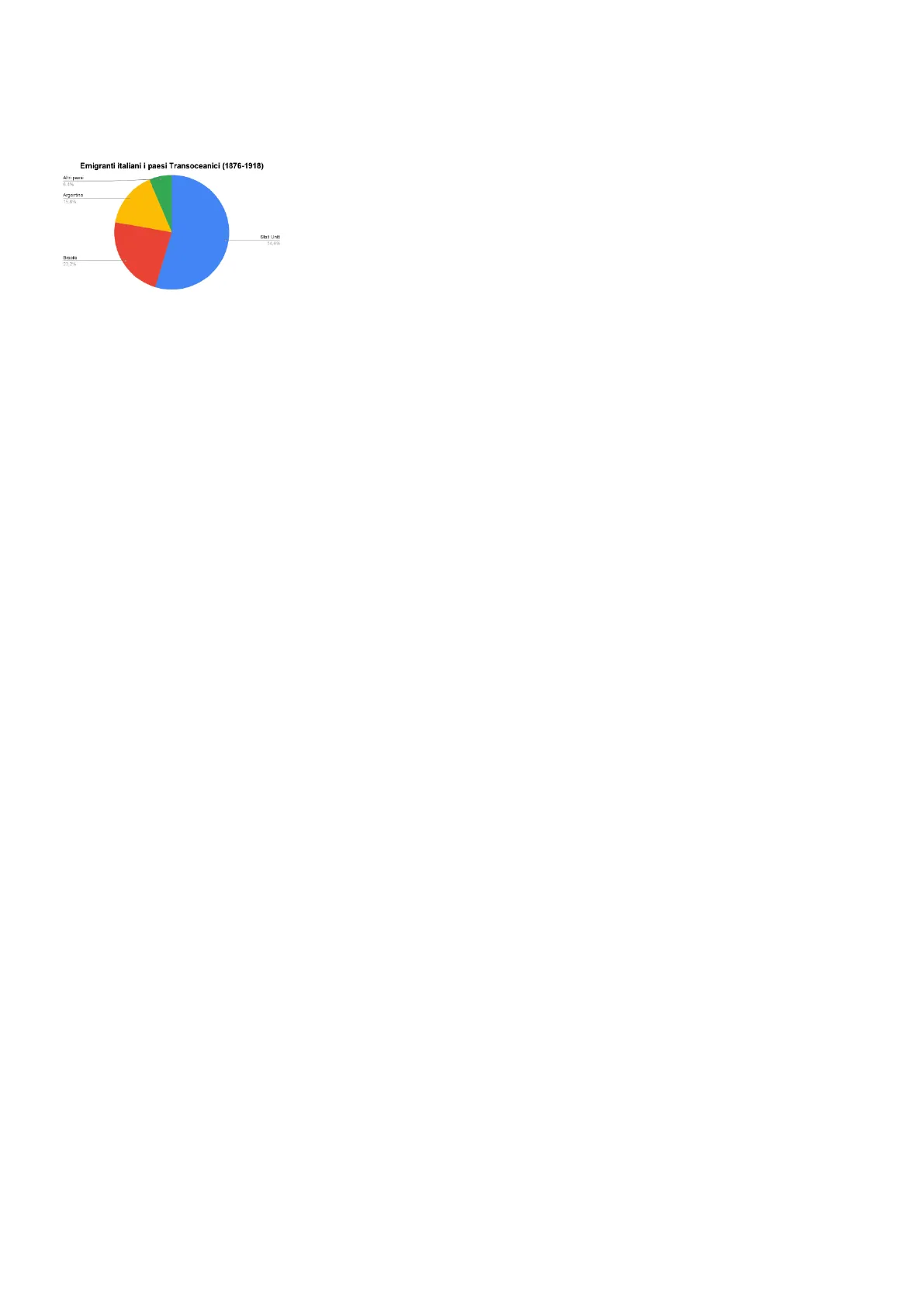

Emigranti italiani e paesi Transoceanici (1876-1918)

Altri paesi 6.4% Argentina 16.8% Stati Uniti 54,0% Brasile 23.2%

La mortalità durante l'ottocento diminuì grazie alla diffusione delle vaccinazioni. Il secolo si apre con la scoperta del vaccino contro il vaiolo di Jenner (1796) e si chiude con i vaccini di Koch e Pasteur contro la tubercolosi (1882), il colera (1883) e la rabbia. L'America settentrionale è l'area con il più alto andamento demografico grazie anche alla migrazione di milioni di persone dall'Europa e dagli altri continenti.

La grande migrazione italiana tra il 1884 e il 1913

Tra il 1884 e il 1913 il fenomeno dell'emigrazione italiana fu particolarmente intenso. Dai grafici sotto riportati notiamo che le mete cambiano in base alla zona italiana.

La grande migrazione negli Stati Uniti

Il fenomeno migratorio verso gli Stati Uniti toccò il suo picco nella seconda metà dell'ottocento grazie allo sviluppo dell'economia statunitense. Il calo degli arrivi si verificò nel Novecento anche perché in Europa l'economia riprese a crescere. Nel ventesimo secolo i governi degli Stati Uniti emanarono una serie di leggi per limitari gli afflussi.

La competizione coloniale e il primato dell'uomo bianco

Fra l'ultimo quarto dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento le potenze europee (Francia, Inghilterra e Germania) furono protagoniste di una serie di iniziative politiche, economiche e militari volte a ottenere una posizione di supremazia. La rivalità nacque riguardo la conquista delle colonie in continente africano e asiatico. Con la conferenza di Berlino (1884), Bismark aveva voluto invitare i maggiori Stati europei a fissare le linee dell'espansione in Africa, condotta precedentemente in maniera caotica, definendo le rispettive aree di influenza e assegnando i territori ancora non sottoposti alla dominazione coloniale. Dopo quella data la conquista dei territori aumentò progressivamente. La Germania era diventata una grande potenza, come Francia e Inghilterra, successivamente, con la caduta di Bismark e l'ascesa di Guglielmo II, la politica estera tedesca divenne ancora più aggressiva. Fu così che il colonialismo passò dal semplice controllo commerciale esclusivo di un'area, al dominio politico e militare di un territorio e allo sfruttamento delle sue risorse. La conquista di queste terre non fu più affidata ai privati ma venne assunta direttamente dagli Stati europei. Tale fenomeno prese il nome di imperialismo.

Le teorie razziali e la missione civilizzatrice dell'uomo bianco

La conquista delle colonie non era motivata solo da un'ideologia patriottica e nazionalista, ma anche da una "missione civilizzatrice dell'uomo bianco" in quanto gli europei si sentivano appartenenti ad una civiltà superiore e quindi avevano il dovere morale di civilizzare tali territori. Questa giustificazione si fondava sulle teorie razziali che consideravano l'uomo bianco come un essere umano superiore agli altri: la supremazia culturale aveva anche motivazioni biologiche. Molti biologi e naturalisti, nel corso dell'ottocento, classificarono la popolazione in "razze". Le teorie razziali furono trattate da Joseph Arthur de Gobineau nel suo saggio "Saggio sulla disuguaglianza delle razzeumane" (1853-1854). Egli suddivise l'umanità sulla base di presunte caratteristiche psicologiche innate. Ernst Haeckel, partendo da questo testo classificò le razze in base al differente grado di evoluzione. Queste idee crearono una pericolosa corrispondenza fra l'imperialismo e l'evoluzionismo e verranno orientate in chiave xenofoba dalle teorie eugenetiche che tentarono di dimostrare come ogni uomo avesse il dovere di preservare la purezza dei geni della comunità controllando la procreazione.

Ernst Haeckel e la deriva del darwinismo sociale

Nel 1868 Ernst Haeckel pubblicò l'opera "Storia naturale della creazione" in cui classificava gerarchicamente le "razze" umane dal più basso al più alto grado di evoluzione. Alla base dell'albero filogenetico si trovavano le popolazioni meno evolute come per esempio quelle africane e micronesiane mentre in cima si trovavano quella germanica e quella romana. Questo giustificava il fatto che le "razze superiori" avevano il diritto di governare e sottomettere le "razze inferiori" in quanto non considerate adatte a governare. Haeckel inoltre temeva che la medicina moderna avesse effetti nocivi in quanto avrebbe impedito il processo di selezione naturale. Decenni dopo le teorie di Haeckel vennero riprese e distorte dal nazismo tedesco che classificò l'umanità in esseri umani e subumani, la cui esistenza non aveva alcun valore. Hitler non si fermò ad affermare tali teorie, ma le mise in pratica eliminando tutti gli esseri ritenuti da lui inferiori e quindi non adatti a vivere. Haeckel tuttavia, pur citando la pratica spartana dell'abbandono dei bambini malati, deformi o deboli, non si spinse mai a indicare questa pratica come modello selettivo da incoraggiare.

Vecchi imperi e potenze nascenti

Germania di Guglielmo II

Nel 1888 diventa imperatore Guglielmo II di Hohenzollern. Il nuovo sovrano sosteneva la modernità e la tecnologia oltre che un convinto militarismo, era deciso a rendere la Germania protagonista assoluta della politica internazionale. A differenza del cancelliere, Ottone di Bismark, che aveva portato avanti una politica basata sugli equilibri degli altri stati europei, il presidente non teneva conto, con le sue azioni, delle altre potenze. Guglielmo voleva portare tutto il potere della Germania nelle sue mani per cui costrinse il cancelliere a dimettersi il 18 marzo 1890.

Anche il sistema politico stava subendo moltissimi cambiamenti: i partiti di massa acquisivano sempre più potere, in particolare il Partito socialdemocratico (SPD) che incontrò grandi consensi nella classe operaia. Bismark aveva cercato di arrestare il suo sviluppo ma senza alcun successo. Gli iscritti al partito aumentavano per effetto della poderosa industrializzazione guidata da gruppi di industriali che volevano un nuovo Kaiser (Guglielmo II) una figura forte e adatta che potesse garantirgli una crescita.

Crescita industriale e demografica

Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento le industrie tedesche si svilupparono notevolmente portando la Germania a diventare la prima potenza economica europea. Questo era stato possibile grazie alla ricerca scientifica e tecnologica che avevano permesso la costruzione di un sistema di infrastrutture.

Oltre alla siderurgia, ormai consolidata con varie industrie come, per esempio, le industrie Krupp e alla meccanica, si svilupparono altri settori come quello della chimica con la produzione di coloranti ed inoltre, con Bayer, vennero creati nuovi medicinali come l'aspirina.Industrie elettriche, come la Siemens, furono le precorritrici di linee telegrafiche ma anche della costruzione di telefoni e macchinari medicinali a raggi X. In breve tempo l'economia tedesca superò quella britannica anche grazie all'ampliamento della flotta voluto dal Kaiser che garantì ricchi introiti alle industrie siderurgiche e metallurgiche.

Crescita industriale andò di pari passo con quella demografica: dai 41 milioni del 1871 ai 65 del 1910. L'emigrazione per questo motivo diminuì e la Germania divenne terra d'emigrazione, soprattutto per l'Italia.

La fine della politica degli equilibri

Guglielmo II, con la sua politica militare, non attaccò in maniera diretta Inghilterra e Francia ma urtò i loro interessi. Nel 1896 un suo telegramma di solidarietà a Paul Kruger, presidente della Repubblica boera del Transvaal, con cui la Gran Bretagna era in guerra, incrinò le relazioni con Londra. Queste peggiorarono ulteriormente per la costruzione di una linea ferroviaria nell'Impero ottomano, che forniva supporto ai turchi durante il conflitto con la Grecia del 1897, mentre le truppe elleniche potevano contare sul sostegno britannico.

Oltretutto l'aggressiva politica tedesca o Weltpolitik, politica mondiale, sortì l'effetto di appianare la rivalità fra Francia e Gran Bretagna e tra Gran Bretagna e Russia.

L'Inghilterra, preoccupata dall'ascesa tedesca, si riavvicinò alla Francia con la firma nel 1904 dell'Intesa cordiale.

Il sostegno fornito a Guglielmo II all'Austria-Ungheria nel 1908, in occasione dell'annessione della Bosnia-Erzegovina, segnò poi il definitivo allontanamento diplomatico della Russia dalla Germania. La Russia avrebbe voluto annettere la Bosnia-Erzegovina ma a causa di Guglielmo II, che supportò l'Austria-Ungheria, non pote unire i due territori.

Francia

Il caso Dreyfus

Alla fine del XIX secolo la Francia viveva il periodo cosiddetto del Revanscismo generato dalla perdita dell'Alsazia e della Lorena al termine della guerra franco-prussiana che rese i rapporti con l'Impero tedesco piuttosto tesi e che portò instabilità anche alla politica interna (per esempio tra il 1894 e il 1898 si alternarono 5 ministri e 3 presidenti).

1892 numerosi deputati furono coinvolti nello scandalo di Panama, un vasto sistema di corruzione di una compagnia che gestiva i lavori di perforazione del canale di Panama. La compagnia, a causa dei costi che erano aumentati drasticamente corruppe numerosi parlamentari e giornalisti in modo da ottenere l'approvazione di una legge che potesse consentire alla Compagnie l'emissione di azioni, anche con una situazione economica precaria. Nonostante il finanziamento, la compagnia andò in fallimento mandando in rovina gli azionisti e a quel punto lo scandalo esplose sui giornali.

1894 accaddero due fatti gravissimi: il presidente della Repubblica Marie-Francois Sadi-Carnot venne pugnalato a morte dall'anarchico italiano Sante Caserio ed inoltre ebbe inizio il cosiddetto Affaire Dreyfus che scosse le fondamenta della società. Alfred Dreyfus era un ufficiale dell'esercito francese di origine ebraica che venne processato con l'accusa di spionaggio e condannato al carcere a vita. Gli elementi alla base dell'incriminazione erano però poco chiari e vennero tenuti segreti. Il caso divise l'opinione pubblica in due: da un lato i conservatori convinti della colpevolezza dell'ufficiale, dall'altra troviamo la difesa di Dreyfus che sosteneva che l'ufficiale stava subendo un ingiusto processo, condotto senza prove e in modo poco trasparente. Anche molti intellettuali sostenevano tale teoria