Microbiologia Clinica: Infezioni dell'Apparato Respiratorio

Documento dall'Università su Microbiologia Clinica – Lezione 7. Il Pdf è un approfondimento di Biologia, adatto al grado universitario, che esplora le infezioni dell'apparato respiratorio, trattando patogeni come Streptococcus Pyogenes, Coronavirus (SARS-CoV-2) e virus influenzali, con dettagli su complicanze, trasmissione e diagnosi di laboratorio.

Mostra di più17 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Infezioni dell'apparato respiratorio

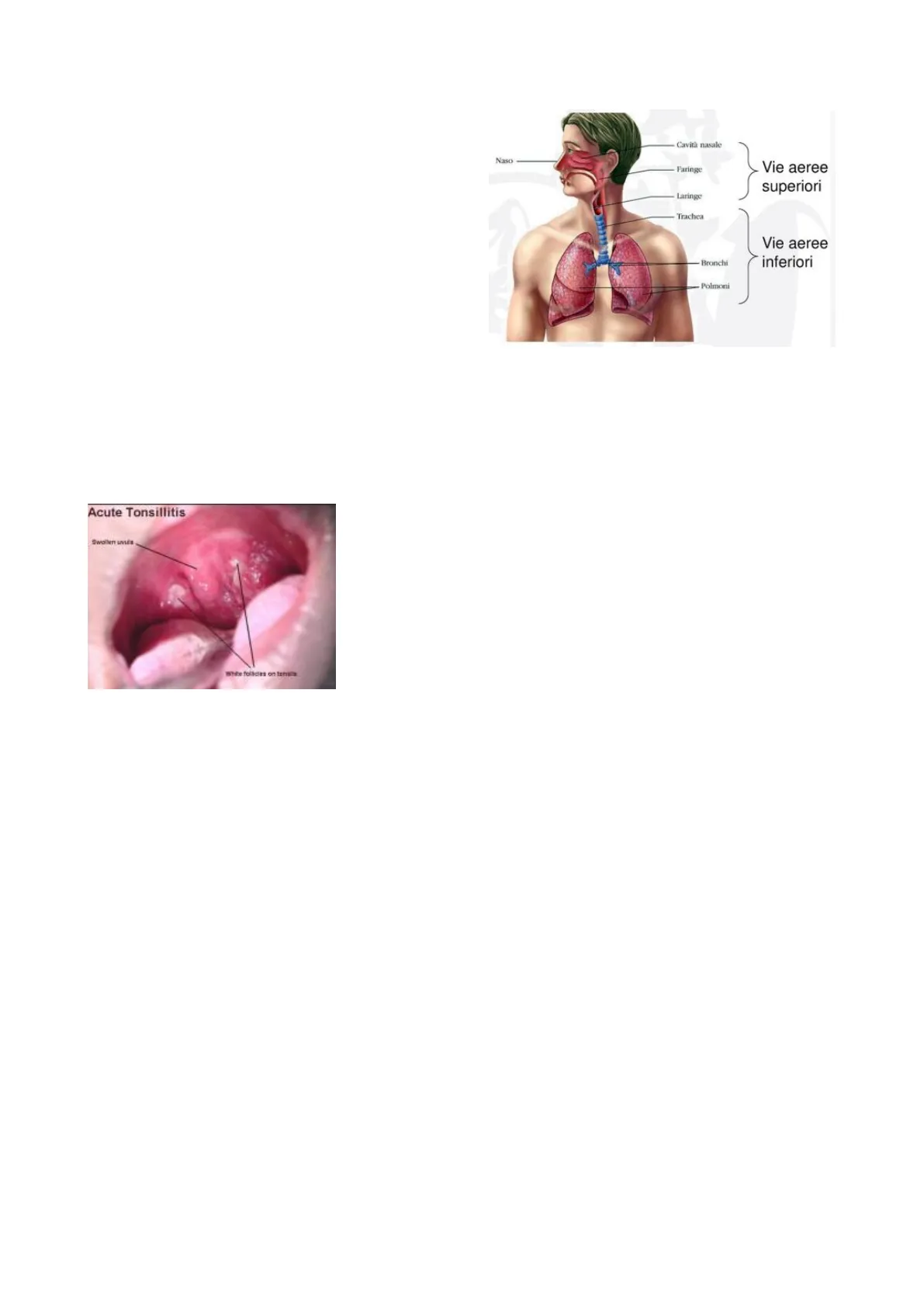

L'apparato respiratorio si distingue in due parti:

- Apparato respiratorio superiore: dal naso

alla laringe; - Apparato respiratorio inferiore: dalla

trachea ai polmoni.

Esistono infezioni che possono colpire la porzione

superiore o inferiore e solitamente sono determinate

da diversi organismi.

Cavità nasale

Naso

-Faringe

Vie aeree

superiori

Laringe

Trachea

Vie aeree

inferiori

Bronchi

Polmoni

Infezioni batteriche dell'apparato respiratorio superiore

Le infezioni batteriche dell'apparato respiratorio superiore di maggior rilevanza sono le faringo-

tonsilliti, ma possono esserci anche otiti e sinusiti, che hanno la stessa frequenza.

Acute Tonsillitis

Swollen uvis

Whe folldies on Istii

Lo Streptococcus Pyogenes (chiamato così perché porta ad un

accumulo di materiale necrotico) è il batterio più frequentemente

responsabile di faringiti e faringo-tonsilliti, definite anche angine

streptococciche acute.

In particolare, nelle tonsilliti, si forma una raccolta di materiale

purulento a livello delle cripte tonsillari, definite comunemente

"placche tonsillari".

Quest'infezione può coinvolgere anche il palato, l'ugola, il retrofaringe, portare alla comparsa di

febbre e ad un aumento di dimensioni dei linfonodi locoregionali; altri batteri che possono portare a

queste manifestazioni sono lo S. aureus, altri Streptococchi, Mycoplasmi, pneumococchi.

Da un focolaio faringo-tonsillare, possiamo avere un'espansione dell'infezione per continuità, con

l'insorgenza di un'otite media a causa della risalita del batterio attraverso la tuba di Eustachio; oppure

possiamo avere delle polmoniti, mastoiditi e più raramente meningiti.

È una forma che coinvolge tipicamente i bambini, tra i cinque e i quindici anni di età, dura circa due

settimane e la trasmissione è interumana, aerogena. Possiamo, infatti, avere delle epidemie

stagionali o periodiche.

Dopo il periodo del covid con l'isolamento sociale, la frequenza delle faringiti streptococciche acute

è aumentata.

Complicanze delle infezioni batteriche

Oltre alla forma acuta, abbiamo anche delle sequele non suppurative, quindi non dovute

direttamente alla colonizzazione batterica, ma all'attivazione di una risposta autoimmune: il periodo

di incubazione per l'insorgenza di queste forme è di quindici giorni dalla sintomatologia acuta della

faringite. Le due forme più frequenti sono:

- Febbre reumatica: spesso si accompagna ad eritema nodoso (da deposito di

immunocomplessi a livello cutaneo con lesioni dure, arrossate, dolenti). Ci può essere anche

2un coinvolgimento delle valvole cardiache a causa di anticorpi che riconoscono antigeni a

livello dell'endocardio e del miocardio. Possiamo anche avere dolore e infiammazione alle

articolazioni, in particolare a livello del ginocchio, anca, calcagno e malleoli. - Glomerulonefrite: è dovuta alla formazione di immunocomplessi in circolo e alla loro

deposizione a livello del glomerulo renale. L'infiammazione può determinare

un'insufficienza renale acuta che potrebbe perfino cronicizzare, rendendo necessaria la

dialisi o il trapianto renale.

Tutto ciò è determinato dal fatto che lo Streptococco Pyogenes ha, nella sua struttura, degli antigeni

simili a quelli self: acido ialuronico della capsula, proteina M della parete, mucopeptide

(peptidoglicano). In particolar modo, alcuni ceppi hanno delle somiglianze maggiori rispetto ad altri

e sono, per questo, più facilmente coinvolti in questa manifestazione.

Difterite

La difterite è un'altra infiammazione batterica, difficile da riscontrare in Italia grazie all'introduzione

della

vaccinazione

obbligatoria

(si

completa

al

primo

anno

di

età).

È determinata dal Corynebacterium Diphteriae e porta a faringite con necrosi della mucosa: si

formano delle pseudomembrane, costituite da cellule necrotiche e fibrina, maleodoranti. Queste si

formano a causa della tossina difterica che localmente ha un'azione citocida.

Otiti e sinusiti

Lo S. Pneumoniae (pneumococco) è frequentemente causa di otiti e sinusiti; ha bisogno di un

ambiente microaerobio per proliferare, riscontrato maggiormente nei seni paranasali e nell'orecchio

medio. Altri patogeni responsabili sono H. influenzae e Moraxella catarrhalis.

Le otiti sono più frequenti nei bambini perché la tuba di Eustachio è più breve e facilmente si occlude,

portando ad accumulo di secrezioni, proliferazione batterica e sintomatologia dolente retroauricolare.

Le sinusiti sono più frequenti negli adulti perché è già avvenuto lo sviluppo dei seni paranasali.

Infezioni virali dell'apparato respiratorio superiore

Le infezioni ad eziologia virale sono le più frequenti.

La sintomatologia compare dopo un breve periodo di incubazione (1-2 giorni), in seguito allo

sviluppo

del

virus

localmente

che

determina

un

danno.

I sintomi sono: starnuti, rinorrea, congestione nasale, mal di gola e tosse.

La trasmissione è aerogena, tramite goccioline emesse con tosse o starnuti, ma anche parlando.

Le goccioline più grandi contengono più virus, ma la trasmissione avviene per contatto diretto con il

soggetto infetto, perché, a causa del loro peso, non riescono a rimanere sospese a lungo.

Le goccioline più piccole (aerosol) rimangono in sospensione più a lungo (minuti o addirittura ore,

soprattutto se non ci sono correnti d'aria nella stanza), ma contengono meno virus.

La manifestazione più frequente è il raffreddore comune che può essere associato a vari virus, ma

la famiglia più rappresentata è quella dei Picornaviridae, del genere Rhinovirus, che contiene più

sierotipi

diversi.

di

10

I bambini piccoli sono particolarmente suscettibili e non è esclusa la reinfezione dopo un determinato

periodo di tempo con lo stesso sierotipo, a causa dell'affievolirsi delle difese immunitarie.

Il genere Enterovirus è rappresentato da Coxsackievirus ed Echovirus, o altri che sono indicati con

dei numeri; nonostante il nome si trasmettono per via aerea.

3Genere

Nº

sierotipi

Specie

Rhinovirus

102

Rhinovirus

Enterovirus

3

Poliovirus

23

Coxsackievirus A

6

Coxsackievirus B

32

Echovirus

4

Enterovirus

Hepatovirus

1

Human Hepatitis virus A

Tra gli altri agenti virali abbiamo anche il Coronavirus, il virus respiratorio sinciziale e i virus

parainfluenzali (anche di questi ci sono sierotipi diversi).

Esiste una stagionalità: soprattutto nei mesi freddi, la popolazione tende a stare di più negli ambienti

chiusi; quindi, vi è un aumento delle secrezioni, oppure vi può essere un'aumentata sopravvivenza

dei virus sulle superfici, favorita dall'ambiente freddo e umido tipico dell'inverno.

Coronavirus

La pandemia è stata causata da un nuovo coronavirus, SARS-COV2 (SARS: Sindrome Respiratoria

Acuta Severa).

I coronavirus umani sono diversi, tra i più importanti abbiamo:

- Alpha-coronavirus: 229E e NL63;

- Beta- coronavirus: OC43 e HKU1.

Questi rappresentano circa il 15% di tutti i casi di raffreddore.

In un soggetto fragile possono, per contiguità, raggiungere il polmone e dare delle polmoniti

interstiziali severe, fino addirittura alla morte.

Sono tutti virus che hanno fatto un salto di specie, che rende le mucose suscettibili a questi patogeni.

L'ospite naturale nella maggior parte dei casi è il pipistrello,

ma la trasmissione all'uomo avviene a causa di un ospite

intermedio, che può essere un mammifero o un roditore, come

formichieri e simili, tra cui furetti (America), pangolini e zibetti

(Asia)- quest'ultimi sono stati l'anello di congiunzione del

primo covid (SARS-COV1), che però ha avuto un numero di

infetti esiguo, circa 8.000 casi confermati. È stata anche questa

una pandemia ma localizzata in zone specifiche, principalmente

asiatica (es. in Brasile solo 1 caso), con un'elevata mortalità

(9,5%).

Tutto ciò è avvenuto perché il virus si è adattato a riconoscere

un recettore che si trova nella mucosa respiratoria umana, cioè

l'ACE-II.

NL63(1100s)

SARS (2003)

229E (1800s)

MERS (2012)

OC43 (1800s)

?

SARS-COV-2(2020)

HKU1 (unknown)

4Per ogni coronavirus è indicato l'anno in cui si presume sia avvenuto questo salto di specie, come il

SARS-COV1 (estinto), che è avvenuta nel 2003; mentre per la MERS (Medium Est Respiratory

Syndrome) è avvenuto nel 2012. Quest'ultima è una pandemia che ancora oggi continua, ma è

confinata nella penisola arabica: l'anello di congiunzione sono i camelidi (cammelli e dromedari).

La trasmissione interumana è estremamente limitata, mentre è più frequente quella zoonotica. Vi

sono casi severi e in totale sono stati registrati 2613 casi, con una mortalità del 36%.

Segue digressione del professore:

Per il virus NL63, si stima che il salto di specie sia avvenuto nel 1100: è solo una stima basata sullo

studio

del

genoma.

Studiando il genoma di ora e calcolando il numero di mutazioni e il tempo di mutazione medio, si

può

calcolare

quando

i

due

genomi

si

sono

separati.

Non ci sono fonti storiche che indichino che vi sia stata una pandemia nel 1100, ma questo si spiega

con:

- o la differente vita sociale: infatti la capacità di mobilità delle persone nel mondo ai tempi non

permetteva il trasferimento rapido da un continente all'altro; - o le caratteristiche epidemiologiche del virus: il suo periodo di incubazione e la durata dei

sintomi erano brevi.

Dobbiamo anche considerare quanti fossero i soggetti fragili, cioè anziani con comorbidità, che però

morivano sicuramente a causa della patologia di base, perché non c'era assistenza sanitaria. Quindi

la popolazione suscettibile era molto limitata.

I coronavirus possono infettare molti mammiferi: animali da allevamento e animali da compagnia,

come gatti o cani; infatti, esistono dei vaccini per i gatti contro il coronavirus felino, il quale può

portare a peritonite infettiva felina, associata ad alta mortalità.

SARS-COV2

Il SARS-COV2 deriva dai pipistrelli e il responsabile del salto di specie è probabilmente il pangolino,

una sorta di formichiere asiatico. Nei wet market, gli animali, vivi e infetti, vengono venduti al

mercato, e tramite le loro secrezioni possono facilmente infettare le persone che vi circolano.

Il virus ha acquisito una mutazione, in particolare un'inserzione, che ha raddoppiato i siti di

clivaggio della proteina di superficie dell'envelope (SPIKE), la quale è sia un antirecettore virale sia

un fattore di fusione. Sporge dalla superficie dell'envelope quindi è il peplomero principale del virus.

Nds. Il peplomero, o spinula (in inglese spike), è una struttura glicoproteica presente come

protuberanza all'esterno del pericapside, il doppio strato lipidico che costituisce l'involucro di

alcuni virus.

La proteina spike ha due domini:

- S1: esterno, antirecettore ("la capocchia del funghetto" in foto);

- S2: interno, fattore di fusione ("il gambo del funghetto" in foto).

5