Biochimica clinica, biomarcatori e test diagnostici: metabolismo dei lipidi

Documento da Università su Biochimica Clinica Biomarcatori e Test Diagnostici. Il Pdf, di Biologia a livello universitario, esplora la biochimica clinica, i biomarcatori e i test diagnostici, con un'enfasi sul metabolismo dei lipidi e il ruolo delle lipoproteine.

Mostra di più68 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

BIOCHIMICA CLINICA

BIOMARCATORI E TEST DIAGNOSTICI

che cosa studia la biochimica clinica?

La biochimica studia come si metabolizzano carboidrati, lipidi e proteine La biochimica clinica è la disciplina che applica i principi e le tecniche della biochimica per comprendere e risolvere problemi clinici -> studia una parte di processi metabolici applicabili alla diagnosi, per monitorare o diagnosticare una malattia

- Diagnosi molecolare

- Analisi di biomarcatori

- Metabolismo -> processi che servono per prendere energia

- Enzimologia clinica -> enzimi applicati alla chimica

- Genetica molecolare -> sfruttare le mutazioni per identificare dei modelli che sviluppano una patologia.

Applicazioni cliniche

Diagnosi -> utilizzo test biochimici per identificare malattie (es diabete, malattie cardiovascolari, disfunzioni renali) Monitoraggio -> controllo di biomarcatori per valutare l'efficienza di un trattamento Prevenzione -> identificazione di fattori di rischio per prevenire malattia. Se una persona può essere più soggetta o meno ad una malattia.

Importanza della biochimica clinica per i dietisti

- valutazione nutrizionale Interpretazione dati biochimici e per valutare lo stato nutrizionale del paziente. Ci sono dei casi in cui il paziente può essere in una condizione di malnutrizione, intesa come sotto o sopra alimentazione.

- piani alimentari personalizzati Sviluppo di diete basate su risultati biochimici per migliorare la salute del paziente. Posso basare la presenza di biomarcatori per cercare di evitare uno sviluppo di una malattia.

- educazione Informare i pazienti sull'importanza del monitoraggio dei parametri biochimici nella gestione della salute.

Cos'è un biomarcatore?

Caratteristica che può essere misurata e che è utilizzata come indicatore di: · Processi biologici normali (o fisiologici) · Processi patologici · Risposta ad un trattamento Può essere una molecola che risponde e si presenta in seguito ad una malattia o che risponde ad un trattamento o può essere un immagine (es. Ecografia, risonanza magnetica, TAC) o qualsiasi altro parametro (es. BMI, circonferenza addominale). Sono valori numerici che si misurano con bilancia e righello e che servono per seguire l'andamento di un aumento del rischio.

Esempi di biomarcatori

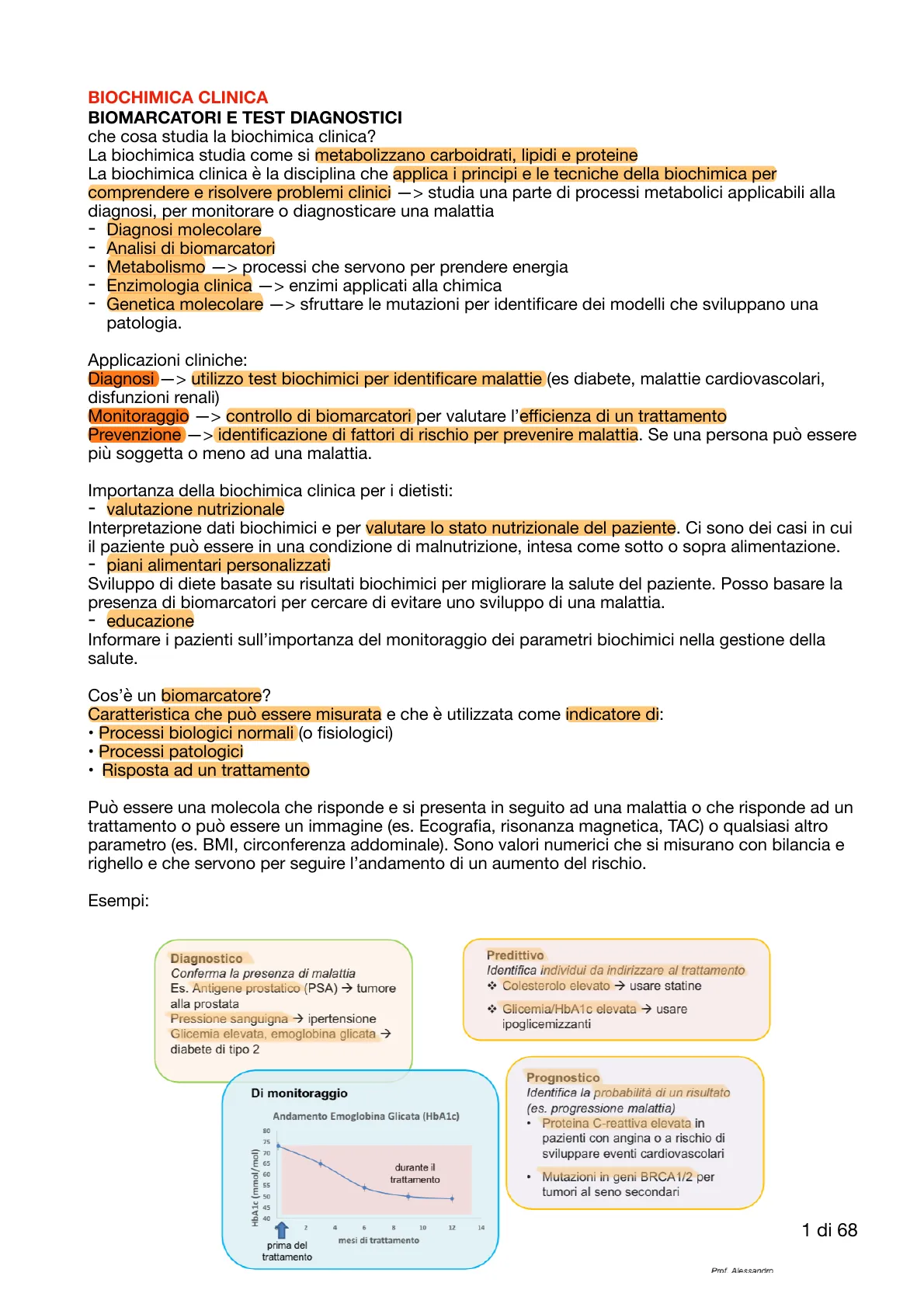

Diagnostico Conferma la presenza di malattia Es. Antigene prostatico (PSA) > tumore alla prostata Glicemia elevata, emoglobina glicata > diabete di tipo 2

Predittivo Identifica individui da indirizzare al trattamento Colesterolo elevato > usare statine Glicemia/HbA1c elevata > usare ipoglicemiazanti Pressione sanguigna > ipertensione

Di monitoraggio Andamento Emoglobina Glicata (HbA1c) 80 75 HbA1c (mmol/mol) durante il trattamento 5 8 10 12 14 mesi di trattamento prima del trattamento

Prognostico Identifica la probabilità di un risultato (es. progressione malattia) · Proteina C-reattiva elevata in pazienti con angina o a rischio di sviluppare eventi cardiovascolari · Mutazioni in geni BRCA1/2 per tumori al seno secondari 2 4 1 di 68 Prof. Alessandro

CARATTERISTICHE IDEALI DI UN BIOMARCATORE

è molto raro che abbia tutte queste caratteristiche insieme · Essere presente in elevate concentrazioni nell'organo/tessuto bersaglio · Essere assente in organi/tessuti non bersaglio · Essere assente in fluidi biologici di soggetti sani · Essere rilasciato rapidamente nei fluidi biologici a seguito di patologia · Persistere nei fluidi biologici per un periodo di tempo sufficiente a garantire una adeguata finestra diagnostica · Manifestare aumenti nei fluidi biologici correlabili alla gravità del danno e alla prognosi · Essere misurabile nei fluidi biologici (sangue, saliva, urina) semplicemente, rapidamente, economicamente

CARATTERISTICHE IMPORTANTI

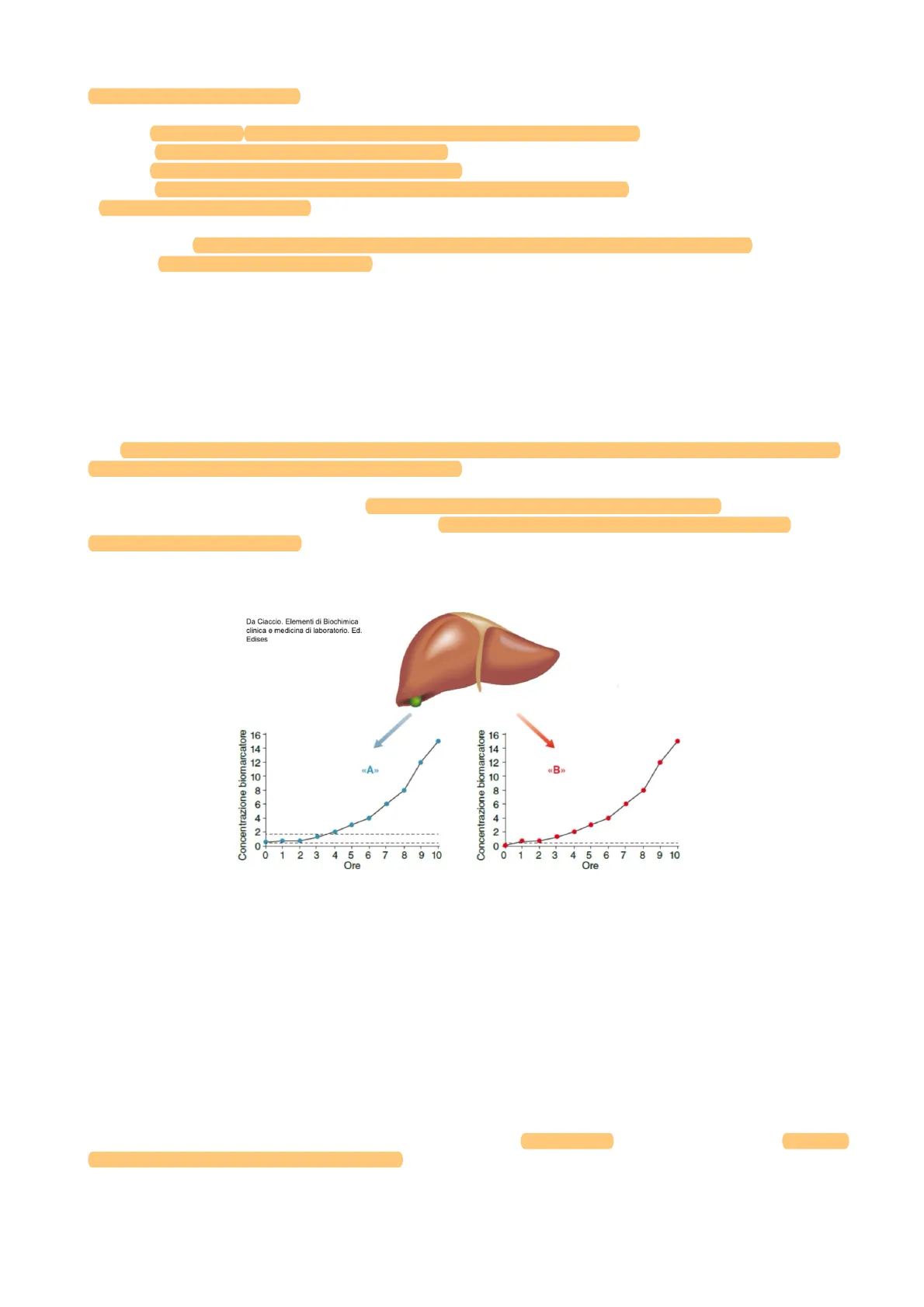

- Essere assente in fluidi biologici di soggetti sani Due marcatori ipotetici che sono marcatore A e marcatore B Nel primo caso, nel marcatore A si vede che sull'asse delle y c'è la concentrazione biomarcatore, sull'asse delle x c'è il tempo. Riusciamo a vedere dopo quando tempo io vedo il mio marcatore. Si vede che il marcatore è presente sia nei soggetti sani che malati. Per far si che il marcatore individui una malattia deve superare una certa soglia (parametri di riferimento). -> se il mio marcatore è presente anche nelle persone sane, devo identificare dei parametri oltre il quale il mio marcatore diventi di caso patologico. Nel secondo caso, nel marcatore B, il marcatore non è presente nella persona sana, basta riuscire a rilevare il marcatore. In questo caso basti che il marcatore deve superare una soglia analitica chiamata bianco di reazione -> in quel caso c'è una malattia. Questa soglia sono valori strumentali oltre la quale avrò una malattia perché il marcatore non è presente nei soggetti sani.

Da Ciaccio. Elementi di Biochimica clinica e medicina di laboratorio. Ed. Edises Concentrazione biomarcatore 16 16 14- 14 12 12 «B» 10 10 8 8 6 6 4- 4 - 2- 2 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ore 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ore

- Essere rilasciato nei fluidi biologici a seguito di patologia - Persistere nei fluidi per un periodi di tempo sufficiente a garantire una adeguata finestra diagnostica. Il marcatore deve essere rilasciato direttamente nei fluidi biologici dopo una patologia e deve essere presente nei fluidi per un tempo sufficiente per fare le analisi.

Esempio di marcatori

Di tre marcatori di infarto del miocardio: lattato, LDH, troponina Devo diagnosticare la malattia da 30 minuti fino a 3 ore, se o diagnostico la malattia oltre le 3 ore il paziente presenterà dei danni irreversibili. Per farlo inizialmente erano studiati dei marcatori come l'acido lattico (lattato). Abbiamo un aumento rapidissimo e poi cala molto rapidamente -> dopo due ore l'individuo risulta come non malato. Il marcatore è istantaneo ma cala in maniera troppo rapida quindi non è un buon marcatore perchè non persiste a lungo per permettere le analisi.

2 di 68 Concentrazione biomarcatore

LDH enzima presente in tutte le cellule soprattutto nel ciclo ovario e negli eritrociti. Aumenta piano, supera la soglia limite (tra sani e malati) dopo tre ore -> aumenta dopo, però so che la finestra diagnostica è entro 3 ore quindi è troppo tardi nonostante persista a lungo. Diagnostica tardiva di infarto. Troponina è bassa all'inizio dopo circa 1 ora inizia ad aumentare rapidamente e persiste per tante ora, é un marcatore che supera presto e persiste in circolo, rispecchia le caratteristiche essenziali: essere veloce e persistere a lungo.

-Lattato - Troponina -- LDH --- Cut-off Concentrazione biomarcatore Determinazione . · Finestra diagnostica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ore

Per i test quantitativi relativi ai biomarcatori, è necessario quindi stabilire valori di riferimento o valori di normalità, che saranno diversi tra maschie femmine e anche in base all'età.

Analisi della distribuzione

-95% -2,5% ~2,5% Media In una distribuzione normale circa il 95% dei dati cade entro l'intervallo MEDIA±2DS

Come si costruiscono i valori di riferimento?

facendo il campionamento statistico. Da una popolazione si prendono tot individui, si fanno gli analisi su questi individui e si guardano le soglie di questi soggetti. Trovo il valore medio e ci sono più o meno due direzioni standard. In questo modo ho solo il 5% (2,5% per ogni lato) dei casi che sono quelli estremi, oltre il quale posso dire con una confidenza del 95% che il mio soggetto è malato. Dopo si trova la media +- 2SD (deviazioni standard) e si trovano i valori sogli. Ho la media al centro e i due valori soglia ai lati, mentre sopra e sotto sono condizioni patologiche.

LEZ 2

SANGUE E ANEMIE

Campione biologico -> qualsiasi materiale prelevato da un organismo vivente e utilizzato a scopi diagnostici. Anche l'autopsia è un campione biologico. I più comuni sono sangue, urina e feci, ma si può usare anche liquido cerebrospinale, liquido sinoviale, liquido amniotico, lacrime, sudore, saliva, succo gastrico etc. Il sangue è un tessuto connettivo di riempimento, e rappresenta il materiale biologico su cui viene effettuata la maggior parte delle analisi perché è il liquido biologico più facilmente raggiungibile dopo l'urina.

Ruoli del sangue

- Ossigenazione tessuto

- Difesa immunitaria

- Emostasi

- Trasporto nutrienti, metaboliti, enzimi, ormoni, elettroliti, gas

3 di 68

Il sangue si suddivide in: venoso (dalla vena), arterioso (dalle arterie) o capillare (dai capillari). Ogni tipo di sangue ha comunque dei ruoli differenti Venoso-> analisi di biochimica clinica per valutare eritrociti e marcatori. Arterioso -> prelevato in ambito ospedaliero o per analisi particolari come l'emogas analisi Capillare -> più semplice da prelevare è quello che serve per i test di autodiagnostica. Più o meno attendibile si discosta dall'originale di 10-15%

COMPOSIZIONE del SANGUE

Il sangue è costituito da una parte corpuscolata e da una parte liquida

- Corpuscolata -> eritrociti o globuli rossi sono il maggior numero Leucociti o globuli bianchi Piastrine Tutto ciò rappresenta il 45% di tutto il volume ematico

- La parte liquida si chiama plasma › I globuli bianchi si separano, poi, in neutrofili, eosinofili, basofili, linfociti (cellule B, T, natural killer) e monociti. I macrofagi sono lo stato differenziato (tissutale) dei monociti (es. cellule di kuffer nel fegato, cellule dendritiche nel derma, cellule microglia nel cervello ecc ... ).

Immagine schematica

Tipo cellulare Morfologia Funzione principale Vita media Eritrociti Dischi biconcavi senza nucleo né organuli Ø 7-8 um Trasporto ossigeno ed anidride carbonica 120 d Piastrine Frammenti citoplasmatici con granuli Ø 2-3 um Emostasi 10 d Neutrofili Nucleo multilobato, granuli citoplasmatici rosa ed azzurri Ø 12-14 um Difesa dai batteri <1 d nel sangue, 1-2 d nei tessuti Eosinofili Nucleo bilobato, granuli citoplasmatici rossi Ø 12-17 um Difesa dai parassiti <1d nel sangue, settimane nei tessuti Basofili Nucleo lobato, granuli citoplasmatici blu Ø 14-16 um Risposta allergica e di ipersensibilità 1d nel sangue, ore nei tessuti Linfociti Nucleo rotondo circondato da una sottile rima di citoplasma Ø 6-9 um Effettori e regolatori della Anni risposta infiammatoria ed immunitaria Monociti Nucleo eccentrico, da ovale a reniforme Ø 16-20 um Migrano nei tessuti e diventano macrofagi Diversi giorni nel sangue, diversi anni nei tessuti 2

PLASMA

È la parte liquida del sangue data da proteine, acqua (vista come soluzione colloidale) e altri composti: composizione del plasma carboidrati; 1,0 elettroliti; 10,8. altro (urea, non elettroliti); 0,1 lipidi (colesterolo trigliceridi); 4,2 proteine 7% albumina globuline fibrinogeno altre proteine acqua 91% elettroliti nutrienti gas ormoni vitamine scarti altro 2% proteine; 83,9 di 68