Potenziali elettrodici standard e equazione di Nernst in Chimica

Documento dall'Università sui Potenziali Elettrodici Standard. Il Pdf, utile per studenti universitari di Chimica, esplora i potenziali elettrodici standard e l'equazione di Nernst, con esempi pratici per il calcolo dei potenziali di semicelle e celle elettrochimiche.

Mostra di più11 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Potenziali Elettrodici Standard

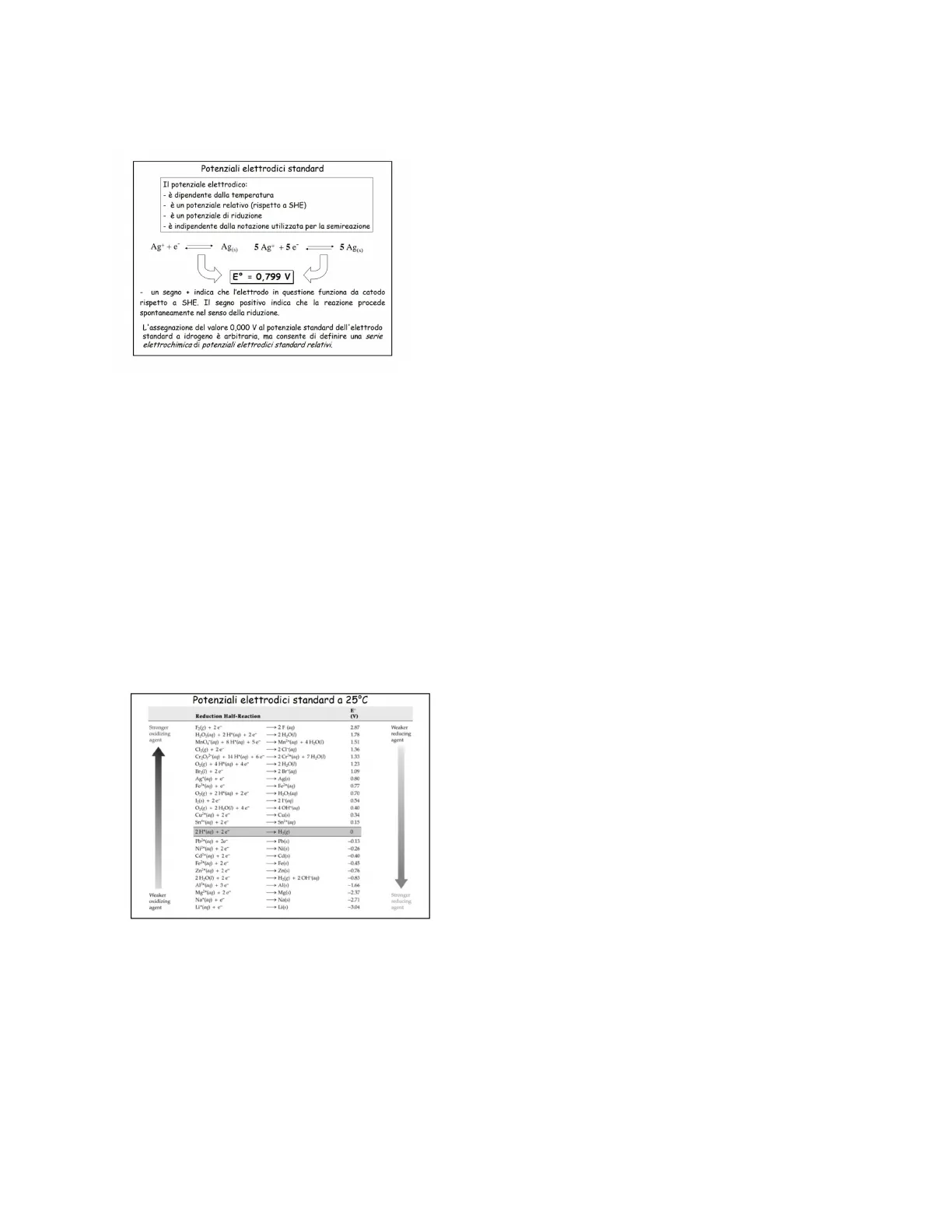

Potenziali elettrodici standard

Il potenziale elettrodico:

- è dipendente dalla temperatura

- è un potenziale relativo (rispetto a SHE)

- è un potenziale di riduzione

è indipendente dalla notazione utilizzata per la semireazione

Ag+ + e" .

Ag(s)

5 Ag+ + 5 e"

5 Ag(s)

Eº = 0,799 V

- un segno + indica che l'elettrodo in questione funziona da catodo rispetto a SHE. Il segno positivo indica che la reazione procede spontaneamente nel senso della riduzione.

L'assegnazione del valore 0,000 V al potenziale standard dell'elettrodo standard a idrogeno è arbitraria, ma consente di definire una serie elettrochimica di potenziali elettrodici standard relativi.

I potenziali elettrodici standard che si indicano con Eº sono dei potenziali presi sempre in una reazione di riduzione secondo la convezione IUPAC, e sono quelli le quali le attività di tutte le specie chimiche coinvolte nella redox sono unitarie. Questo significa che la pressione dei gas è uguale all'atmosfera per le soluzioni da concentrazione uno molare, e per i liquidi puri ed i soldi puri sono ad attività unitaria per definizione. I potenziali elettrodici sono dei potenziali che dipendono dalla temperatura, però noi possiamo calcolarci i potenziali anche a temperature diverse da quelle di riferimento che sono solitamente di 25° C. Il potenziale elettrodico standard Eº è un potenziale relativo perché è una differenza di potenziale che noi misuriamo rispetto all'elettrodo standard dell'idrogeno dato che per misurare la differenza di potenziale abbiamo bisogno di costruirci una cella elettrochimica nella quale la nostra coppia redox funga da catodo e l'elettrodo standard idrogeno funga da anodo. Siccome l'elettrodo standard a idrogeno può essere reversibile qualora il potenziale sia un potenziale negativo, vuol dire che la reazione che abbiamo pensato come riduzione non è spontanea, però è sempre una differenza di potenziale quella che noi andiamo a misurare perché poniamo arbitrariamente uguale a zero V il potenziale dell'elettrodo standard a idrogeno e non dipende questo potenziale dalla rotazione della reazione perché ad esempio in queste due semireazioni in cui c'è lo ione argento che si riduce acquistando un elettrone e forma argento metallico nelle semireazioni di sinistra, a destra c'è la stessa reazione però c'è un coefficiente 5 che moltiplica tutto. Il potenziale standard è sempre 0,799 volt quindi un valore positivo che significa che la reazione di riduzione rispetto all'elettrodo standard a idrogeno è una reazione spontanea. Il fatto di fare queste misure di differenze di potenziali in condizioni standard ci consente di stilare una scala di potenziale elettrodici standard che solitamente viene tabulata a 25 °℃ nella quale sono riportati i più importanti agenti ossidanti e riducenti. In questa tabella (presa da un testo americano, ma anche su quelli italiani è la stessa

Potenziali Elettrodici Standard a 25°C

Potenziali elettrodici standard a 25℃ E Reduction Half-Reaction (V) cosa) andando dall'alto verso il basso vediamo che tutte Stronger Fa(g) + 2 €™ +2F (aq) >2 H2O(1) 1.78 oxidizing Weaker H2O2(aq) + 2 H*(aq) + 2 €™ 2.87 reducing 1.51 agent MnO,"(aq) + 8 H*(aq) + 5 €" > Mn2*(aq) + 4 H2O(I) agent le reazioni sono sempre scritte nel senso della riduzione Cl2(g) + 2 e" >2 CI-(aq) per la convenzione IUPAC, e i valori di potenziali CryO,2(aq) + 14 H*(aq) + 6 €" +2 Cr3*(aq) + 7 H2O(!) 1.36 1.33 O2(g) + 4 H*(aq) + 4 €" >2 H2O(1) 1.23 Br2(/) + 2 €" > 2 Br (aq) 0.80 standard vanno da un valore positivo che tendono a zero, Ag*(aq) + €" > Ag(s) 1.09 Fe3+(aq) + e" > Fe2+(aq) 0.77 O2(g) + 2 H*(aq) + 2 e" > H2O2(aq) 0.70 a zero c'è la reazione di riduzione dello ione H+ 12(s) + 2 e" >21"(mg) +4 OH"(aq) 0.40 O2(g) + 2 H2O(1) + 4 €™ 0.54 Cu2+(aq) + 2 €™ + Cu(s) 0.34 dell'idrogeno gassoso, e poi ci sono valori negativi. Sn++(aq) + 2 €" >Sn2*(aq) 0.15 2 H*(aq) + 2 €" -> H2(g) Questi valori negativi ci dicono che queste reazioni che Pb2*(aq) + 2c" > Pb(s) -0.13 -0.26 Ni2+(aq) + 2e" > Ni(s) Cd2*(aq) + 2 ¢" -> Cd(s) -0.40 -0.45 sono reazioni di riduzione in realtà non sono spontanee Fe2+(aq) + 2 €" > Fe(s) Zn2*(mg) + 2 €" > Zn(s) -0.76 -0.83 2 H2O(/) + 2 €™ >H2(g) + 2OH"(aq) -1.66 ma è spontanea la reazione contraria, quella che prevede Al3+(aq) + 3 €™ > Al(s) -2.37 Weaker Mg2+(aq) + 2 €" > Mg(s) -> Li() Stronger >Na(s) reducing -3.04 -2.71 agent oxidizing agent Na*(aq) + €" Li+(aq) + € una reazione di ossidazione. Più alto è il valore del potenziale standard più l'agente in questione è un agente ossidante forte, che causa l'ossidazione di un'altra specie chimica e che si riduce. Se andiamo a vedere su questa tabella c'è il permanganato che ha un potenziale standard di 1,51 V che è un valore molto grande, è un agente ossidante molto forte. Invece ad esempio c'è lo iodio (I2) che si riduce a ioduro, è un altro agente ossidante che si può impiegare per fare titolazioni, però ha un potenziale standard molto più piccolo di 0.54 V quindi se noi andando a confrontare il comportamento del permanganato e dello iodio possiamo dire che sono entrambi agenti ossidanti solo che il permanganato ossida tantissimo, tutto quello che può ossidare in una molecola, mentre lo iodio è un agente più selettivo ossida soltanto alcuni gruppi funzionali all'interno della molecola, il permanganato invece ossida tutto e per questo non è utilizzato quasi mai in Farmacopeaeuropea per fare le titolazioni, l'unica sostanza che si titola con il permanganato è il perossido di idrogeno perché tutte le altre sostanze organiche contengono funzioni che vengono degradate dal permanganato e quindi ci sono delle reazioni collaterali. Invece se andiamo più sotto vediamo che ci sono agenti riducenti che in realtà come titolati non si impiegano quasi mai come ad esempio il bicromato è un agente ossidante abbastanza energico ma meno forte del permanganato quindi più è alto il valore del potenziale standard più è favorita e spontanea la reazione di riduzione. Questi potenziali elettronici standard (quelli che si siglano con Eº sono sempre o a 25 o 20 °℃ e sono in condizioni tali che le attività sono sempre unitarie, però può capitare di dover calcolare un potenziale ad una temperatura differente dai 25 ℃ o ad una concentrazione diversa da 1 M, ed in questo caso abbiamo bisogno dell'equazione di Nerst che ci consente di calcolare i potenziali in condizioni sperimentali differenti da quelle standard.

Equazione di Nernst

Dipendenza del Potenziale Elettrodico

Equazione di Nernst

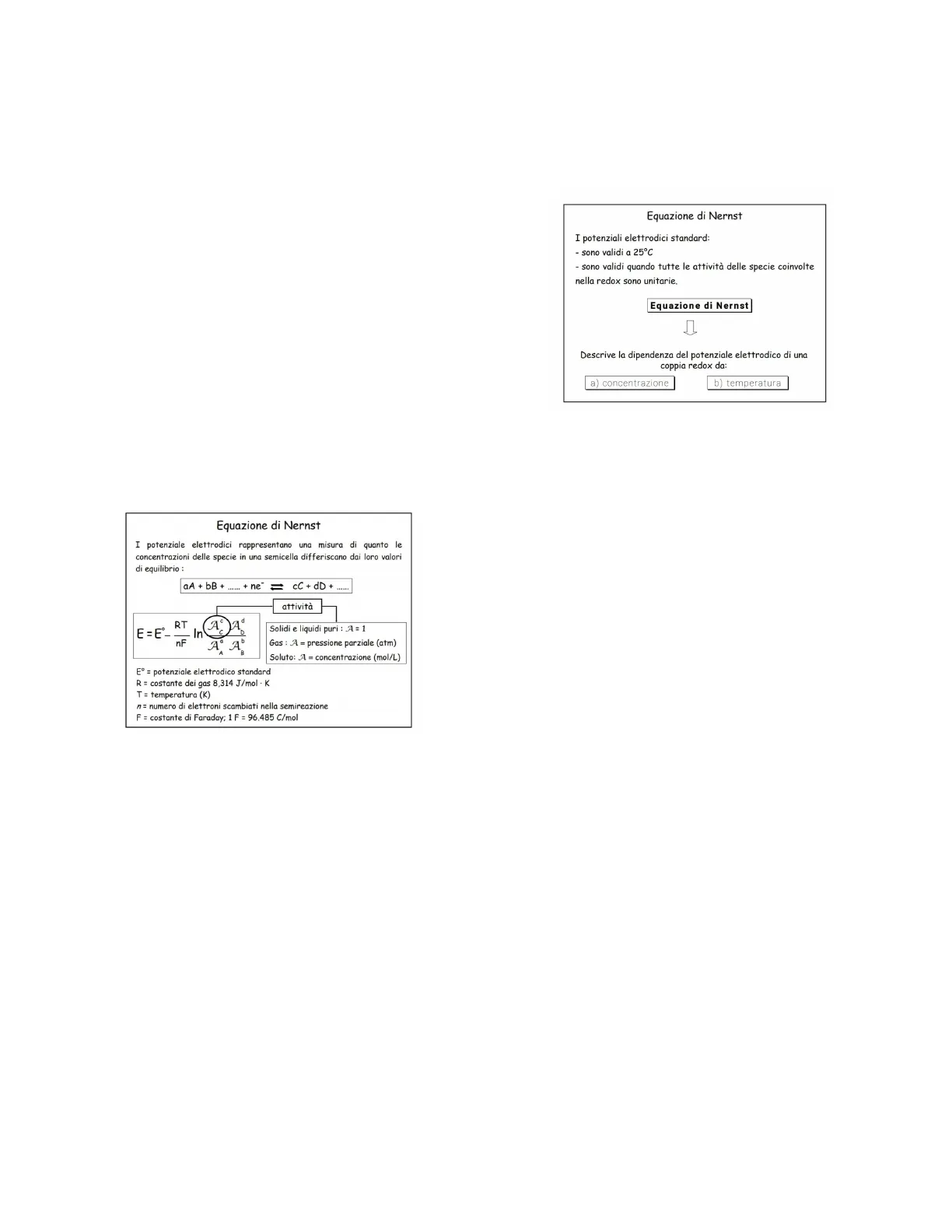

I potenziali elettrodici standard:

- sono validi a 25℃

- sono validi quando tutte le attività delle specie coinvolte nella redox sono unitarie.

Equazione di Nernst

Descrive la dipendenza del potenziale elettrodico di una coppia redox da:

- concentrazione

- temperatura

Equazione di Nerst

Che ci facciamo con l'equazione di Nerst? Ci consente di calcolare il potenziale elettrodico quando abbiamo temperatura diversa da 25 °℃ e concentrazione

Calcolo del Potenziale Elettrodico con Nernst

Equazione di Nernst

I potenziale elettrodici rappresentano una misura di quanto le concentrazioni delle specie in una semicella differiscano dai loro valori di equilibrio :

diversa da quella unitaria. Se prendiamo una generica reazione scritta nel senso della riduzione, quindi gli elettroni stanno tra i reagenti, noi abbiamo la specie aA + bB + ...... + ne" cC + dD + ...... chimica a molecole di a più B molecole di B ecc che attività E=E . RT A Solidi e liquidi puri : A = 1 0 A A Gas : A = pressione parziale (atm) b A B Soluto: A = concentrazione (mol/L) nF acquistano l'elettone e formano i prodotti CD ecc ... L'equazione di Nerst ci dice che il potenziale di una semireazione scritta nel senso della riduzione (per Eº = potenziale elettrodico standard R = costante dei gas 8,314 J/mol · K convenzione) è uguale al potenziale standard (quindi il T = temperatura (K) n = numero di elettroni scambiati nella semireazione F = costante di Faraday: 1 F = 96.485 C/mol valore che noi troviamo tabulato) meno R*T / NF* logaritmo naturale di una frazione che ha al numeratore l'attività dei prodotti della riduzione ciascuna attività elevata al proprio coefficiente stechiometrico, al denominatore il prodotto delle attività dei reagenti ciascuna attività elevata al proprio coefficiente stechiometrico. Poi R è la costante dei gas, T è la temperatura in Kelvin, n sono gli elettroni che sono in gioco alla semireazione, F la costante di Faraday. Vediamo che in questa reazione non compaiono le concentrazioni ma compaiono le attività che non sono esattamente la stessa cosa perché l'attività di una specie chimica è data dal prodotto del coefficiente di attività (che di solito si indica con F)* la concentrazione. Questo coefficiente di attività F quando lavoriamo in soluzioni diluite tende all'unità ovvero uno, quindi noi siamo abituati a mettere sotto le costanti di equilibrio al posto delle attività sempre le concentrazioni, questa approssimazione che noi facciamo la possiamo fare perché quel coefficiente di attività con le soluzioni diluite con cui si lavora normalmente è uguale ad uno quindi l'errore che commettiamo è praticamente nullo, trascurabile. Però la trattazione termodinamica degli equilibri vuole che sotto costante ci siano le attività e non le concentrazioni. Se lavoriamo in condizioni molto dissimili da quelle che si usano solitamente in laboratorio dobbiamo correggerle quindi è importante tener conto delle attività. Quindi questa è l'equazione di Nerst che ci ricaviamo scrivendo la semireazione sempre nel senso della riduzione, l'attività è unitaria per un solido o liquido puro, per un gas quando la pressione è 1 atmosfera e per un soluto è uguale ad 1 M. Possiamo trasformare logaritmo naturale in logaritmo in base 10 ed otteniamo questa equazione, essa di diverso ha che sopra si conteggia il valore della costante dei gas, la costante di Faraday, e rimane l'equazione che cidice che il potenziale è uguale al potenziale standard -0.0592

Equazione di Nernst a 25°C

Equazione di Nernst

fratto n dove n sono gli elettroni in gioco nella semireazione di A 25 °℃ (298 K): riduzione. Chiaramente questa formula varia a 25 ℃ quindi 298 K per il logaritmo di una frazione che ha al numeratore le E =Eº 0,0592 [c]. [D]d concentrazioni dei prodotti e dei reagenti ciascuna log n concentrazione elevata al proprio coefficiente stechiometrico. = 1 Chiaramente quando questa frazione vale uno il logaritmo base Potenziale elettrodico standard 10 di 1 è uguale a zero quindi il potenziale è uguale al potenziale E = Eº standard. L'equazione di Nerst ci consente di calcolare il potenziale elettrodico in condizioni di temperatura diversa dai 25 °℃ o in condizioni di concentrazioni diverse da quelle con cui si calcola Eº. Ci consente di calcolare il potenziale di una cella elettrochimica e quindi sempre la differenza del potenziale del catodo meno l'anodo, e ci consente di calcolare le costanti di equilibrio (ricordiamo che le costanti di equilibrio sono dei parametri termodinamici che ci dicono quanto una reazione è spostata a favore dei prodotti, più grande è la costante più è completa una reazione chimica). La costante di equilibrio, come tutte le costanti di equilibrio, si indica con la K in maiuscolo (le k in minuscolo sono le costanti cinetiche). La costante di equilibrio è una costante termodinamica e quindi dipende come tutte le costanti termodinamiche unicamente dalla temperatura ed è un numero che ci dice quanto una reazione è spostata in un verso o nell'altro. Nel caso dell'acido cloridrico in acqua sappiamo che è un acido completamente dissociato e quindi non troveremo mai la costante di equilibrio perché la dissociazione è completa. Nel caso di un acido debole invece la dissociazione non è completa e troviamo la Ka di dissociazione acida in maiuscolo perché è una costante termodinamica. Allo stesso modo il prodotto di solubilità Kps

Applicazioni dell'Equazione di Nernst

Equazione di Nernst

è sempre una costante termodinamica ed è per questo che si Calcolo del potenziale elettrodico scrive sempre in maiuscolo anche se in quest'altro caso ci dà l'informazione rispetto alla Ka. Le costanti termodinamiche ci dicono in che senso, in che verso è spostato un equilibrio e EQUAZIONE Calcolo del potenziale delle celle elettrochimiche DI NERNST quanto è completa una reazione, con il k minuscolo noi indichiamo le costanti cinetiche che ci dicono il percorso di una Calcolo delle costanti di equilibrio reazione, quindi la velocità di una reazione. Le costanti di equilibrio non ci danno alcuna informazione su quanto è veloce la reazione ma solo se è completa o meno. Quindi con il potenziale di Nerst noi ci calcoliamo il potenziale elettrodico, le costanti di equilibrio ed il potenziale delle celle elettrochimiche. Facciamo degli esempi.

Esempi di Calcolo del Potenziale Elettrodico

Calcolo del potenziale elettrodico

Calcolo del potenziale elettrodico

L'equazione di Nernst consente di calcolare il potenziale di una semicella (elettrodo), conoscendo il valore Eº, la temperatura e le attività della coppia redox.

Occorre tener conto delle attività di tutte le sostanze interessate alla semireazione.

Si parte dal valore di Eº (un valore che noi troviamo tabulato) e se vogliamo conoscere il valore di potenziale in condizioni sperimentali diverse dobbiamo scriverci e calcolarci il valore dell'equazione di Nernst. Per esempio vogliamo calcolare il potenziale di una semicella formata da un filamento di platino (che quindi non partecipa alla redox ma serve solo per trasferire gli elettroni), immerso in una soluzione di ione bicromato (Cl2O7 2- ) 0,010 M, nella soluzione c'è il cromo trivalente 0,025 molare ed una soluzione acida a concentrazione 1x10-3 M. Vogliamo calcolare il valore di questo potenziale di questa semicella a 25 °℃ e la prima cosa