Il Decadentismo: caratteristiche, temi e confronto tra Pascoli e D'Annunzio

Slide sul Decadentismo che ne definisce caratteristiche e temi, confrontando le figure di Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio. Il Pdf, utile per la scuola superiore in Letteratura, fornisce una chiara comprensione del periodo letterario e dei suoi esponenti, con un focus sulle vite dei due autori.

Mostra di più12 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Il Decadentismo

I

IL DECADENTISMO

GIOVANNI PASCOLI VS GABRIELE D'ANNUNZIO

Cos'è il Decadentismo?

1Cos'è il DECADENTISMO?

Il termine «decadentismo» deriva dal verso del sonetto intitolato «Languore» di

Verlaine e sta ad indicare il «vivere in un tempo di crisi sebbene la società esalti il

progresso».

Per i decadenti la ragione e la scienza non possono conoscere la realtà: essa è

avvolta nel mistero. Per giungere all'essenza della realtà i decadenti si

abbandonano a stati ALTERATI come la follia, la nevrosi ed il delirio, potenziate con

l'assunzione di droghe.

Per i decadenti l'arte è lo strumento di conoscenza migliore poiché celebra sé

stessa (è autocelebrativa) e perciò non deve rendere conto. Questo culto per l'arte

dà vita a una diramazione del decadentismo nell'ESTETISMO.

I temi principali del decadentismo sono: la malattia, la perversione sessuale,

l'angoscia, l'esaltazione della vita e il culto della forza.

Lo stile di scrittura che si diffonde è il romanzo psicologico (il cui massimo

esponente è Oscar Wilde ne «Il ritratto di Dorian Grey») che si basa sulla poetica

dell'introspezione.

L'Estetismo

L'Estetismo

Come abbiamo detto, l'estetismo è una diramazione del decadentismo, una sorta

di sottogruppo. L'arte è vista dai decadenti come primo strumento di conoscenza.

Gli artisti di conseguenza vengono considerati «veggenti», persone capaci di

spingere lo sguardo più in là dove l'uomo comune non vede.

L'arte, secondo questa poetica, coincide con «il bello» così il culto quasi

«religioso» che i decadentisti hanno per l'arte diventa culto del bello e quindi

estetismo.

L'arte celebra soltanto sé stessa allontanando da sé le intenzioni utilitaristiche

della politica e della morale.

L'artista decadente si allontana anche dalla «cultura di massa» molto diffusa

agli inizi del '900

Tecniche espressive del decadentismo

Tecniche espressive del

decadentismo e altri still

Oltre all'arte figurativa e pittorica si diffonde anche la musica utilizzata, dai

decadenti, come mezzo di espressione, come una parola.

In questo senso gli artisti (sia poeti che pittori che musicisti) decadenti utilizzano

molte metafore, simboli, analogie per alludere ad altro, rifacendosi alle

tematiche già citate (la stanchezza esistenziale, la perversione, l'angoscia, la

pienezza vitale ecc)

In questo contesto si sviluppa un genere poetico chiamato «poesia simbolista», in

cui cioè ogni parola diventa «simbolo» di una parte di realtà. Di questa poetica

fanno parte Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio.

D'Annunzio e Pascoli a confronto

I

D'ANNUNZIO E PASCOLI

A CONFRONTO

Le vite di Gabriele D'Annunzio

ILE VITE

Gabriele D'Annunzio

Gabriele D'annunzio nasce a Pescara nel 1863 in una famiglia borghese.

Nel 1879 a soli 16 anni pubblica la sua prima opera in versi che ottiene un discreto

successo.

Nel 1881 si trasferisce a Roma per gli studi universitari che abbandona per concedersi i

divertimenti giovanili della capitale.

Acquista grande notorietà sia grazie alle sue scritture in prosa e in versi, spesso con

contenuti erotici, sia grazie al suo stile di vita stravagante (fatto di avventure, lusso,

duelli). Con questo si procura la fama di «esteta».

Intorno al 1890 si trasferisce a Napoli dove lavora per il quotidiano «Il Mattino».

Negli stessi anni il filosofo tedesco Nietzsche elabora il mito del «Superuomo».

Rifacendosi al pensiero del filosofo D'Annunzio tenta di entrare anche nella vita politica

italiana come deputato parlamentare dell'estrema destra nel 1897.

Prende il soprannome di «poeta vate» come guida spirituale oltre che poetica.

Gabriele D'Annunzio e la Grande Guerra

LE VITE

Gabriele D'Annunzio

Dopo lo scoppio della Grande Guerra, D'Annunzio si schiera con gli interventisti e si

arruola volontario a 52 anni.

Dopo la guerra organizza una marcia volontaria per l'occupazione della città di Fiume.

D'Annunzio fu grande sostenitore del partito fascista pur guardandolo con sospetto.

Il poeta muore nel 1938 nella sua villa a Gardone Riviera.

Il mito del Superuomo di Nietzsche

1

CCos'è davvero il «mito del Superuomo» di

Nietzsche

Per anni considerato erroneamente l'iniziatore del mito di supremazia ariana preso in

considerazione da Hitler, il mito del «Superuomo» di Nietzsche aveva poco a che

vedere con l'ideazione di un uomo «migliore, superiore agli altri uomini».

Il «Superuomo» o anche chiamato «Oltreuomo» di Nietzsche non è altro che una

condizione morale, una figura metaforica.

Nietzsche afferma nella celebre frase «Dio è morto» che in realtà sono morti quei

valori morali e religiosi che hanno segnato un'epoca. Il Superuomo (o Oltreuomo) è

colui che di fronte alla «morte» di questi valori anziché abbattersi si sente libero dalle

catene dei falsi valori etici stabiliti dalla società e se ne crea di nuovi personali.

Più in generale l'Oltreuomo è colui che di fronte alla «morte di Dio» riesce a

costruire la PROPRIA RESPONSABILITA' sulle proprie azioni e credenze,

indipendentemente da ciò che detta la società religiosa, morale e politica.

Purtroppo Nietzsche è stato riletto sbagliando, successivamente alla morte, in chiave

suprematista, e spesso utilizzato come giustificazione delle credenze razziste ed

eugenetiche del totalitarismo nazista.

Lo stile e le opere di D'Annunzio

Lo stile e le opere - D'Annunzio

Tra le opere principali troviamo sia romanzi che componimenti poetici.

Tra i romanzi troviamo «Il Piacere» scritto nel 1889 (trama: Andrea Sperelli, esteta, vede

fallire il progetto di fare della propria vita un'opera d'arte.)

«Giovanni Episcopo» pubblicato nel 1891 e «L'Innocente» del 1892.

In quasi tutti i romanzi i protagonisti sono uomini, di solito deboli attratti dalla decadenza

e dalla morte. Queste due sono rappresentate di solito dai personaggi femminili di cui

uno rappresenta la perdizione e i piaceri l'altro rappresenta la morale che si dovrebbe

seguire.

Nelle opere poetiche troviamo: «Primo vere» e «Canto novo» scritte tra il 1879 e 1882;

successivamente abbiamo le prime raccolte tra cui la raccolta «Poema Paradisiaco».

Poi si passa al periodo delle Laudi, raccolte di poesie che D'Annunzio raccoglie in 5 volumi.

Il 3 volume in particolare ALCYONE (scritto nel 1904) rappresenta per l'autore la fusione tra

l'IO e la NATURA. Qui D'Annunzio utilizza un gran numero di metafore e simboli.

Le vite di Giovanni Pascoli

LE VITE

Giovanni Pascoli

Giovanni Pascoli nasce nel 1855 a San Mauro di Romagna, in una famiglia numerosa e

piuttosto agiata. Nel 1867 il padre viene assassinato.

Dopo la morte del padre la famiglia si trova in difficoltà economiche e nel corso degli anni

successivi Pascoli perderà anche la madre, una sorella e due fratelli.

Pascoli si iscrive alla facoltà di Lettere di Bologna e si avvicina alle idee socialiste.

Dopo la laurea Pascoli insegnò prima al liceo e poi all'unversità.

Il poeta riesce così a ricongiungere il nucleo familiare chiamando a vivere con sé le

due sorelle.

Dopo il matrimonio di una delle due Pascoli si getta nello sconforto: l'attaccamento

morboso alla famiglia rivela la fragilità del poeta che non riesce ad avere legami

significativi con l'esterno.

Parallelamente all'insegnamento Pascoli pubblica le sue raccolte poetiche: «Myricae»

(1891), «I poemetti» (1897), «Canti di Castelvecchio» (1903), «Poemi conviviali» (1904)

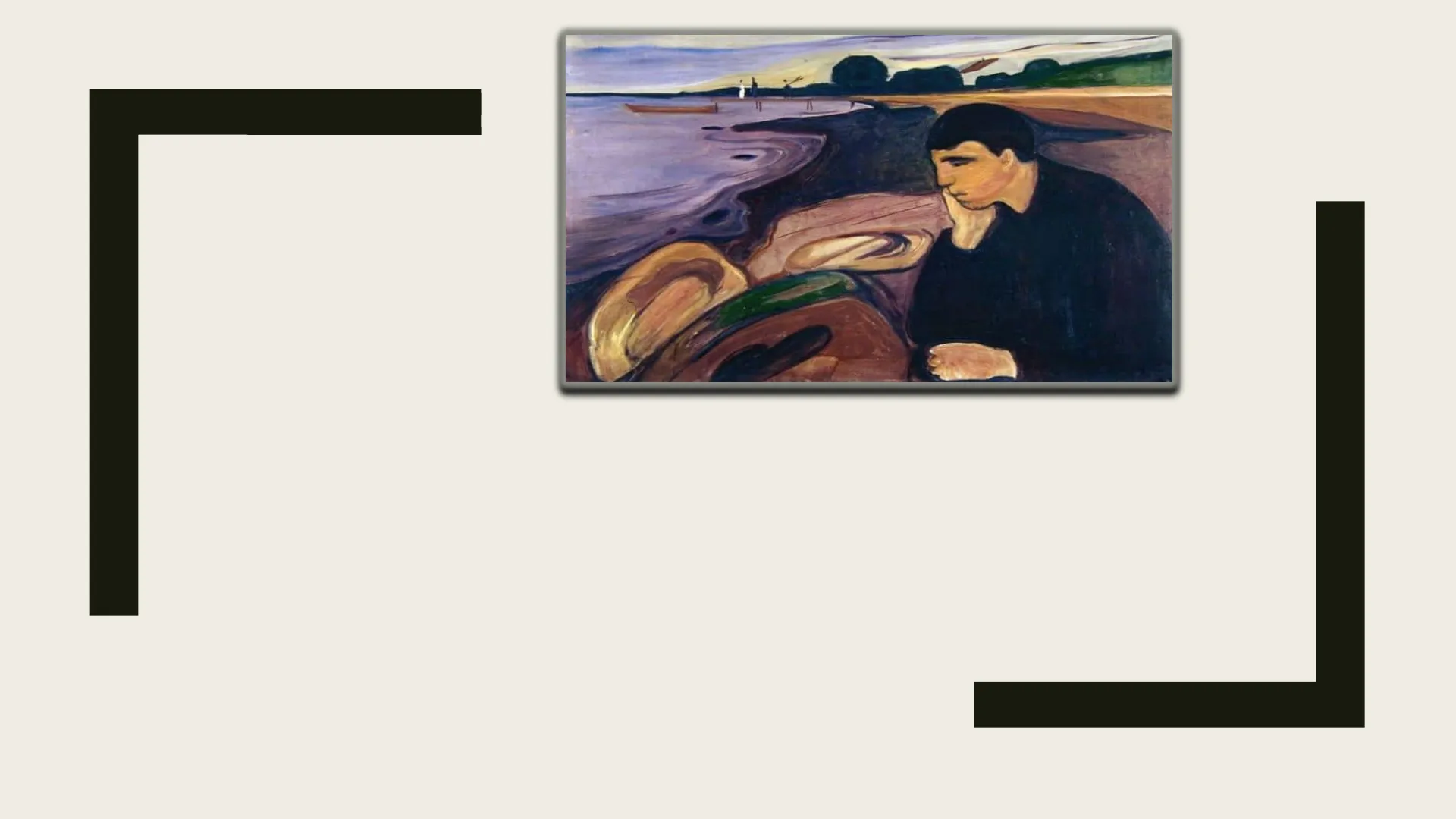

Tematiche della poetica di Pascoli

Tematiche della poetica di Pascoli

Anche Pascoli come gli altri poeti decadenti utilizza il simbolismo nelle

sue poesie tramite l'inserimento di analogie, metafore e simboli.

Pascoli presenta la sua visione della realtà nel saggio «Il Fanciullino»:

per Pascoli il poeta coincide con il fanciullo che sopravvive nell'animo di

ognuno. Questo fanciullo vede tutte le cose come se fosse la prima

volta, cioè, con meraviglia e stupore.

Per Pascoli sono degni della poesia gli argomenti più umili, fatti di

piccoli particolari.

La poesia di Pascoli è caratterizzata da un tono nostalgico verso

quelli che sono i momenti dell'infanzia che a lui sono stati negati a

seguito della morte del padre (e delle successive disgrazie).

D'Annunzio e Pascoli a confronto

D'Annunzio e Pascoli a confronto.

- D'Annunzio incarna perfettamente

l'ideale dell'esteta: viaggi, lussi,

donne, imprese avventurose, persino

nel corso della sua carriera politica.

- La sua poesia è un rimando all'lo: la

natura si fonde con il sé di ogni

uomo, la magnificenza della natura

è anche magnificenza dell'uomo.

- Crede nel carattere del Superuomo

come «uomo superiore» che incarna i

principi dell'estetismo e fa della sua

vita un'opera d'arte (ambizione di

D'Annunzio fin dal romanzo «Il

Piacere»)

- Gli argomenti da trattare devono

essere sfarzosi e rimandare sempre

all'idea di maestosità

-

Pascoli vive una vita cercando di

rincorrere i ricordi di un'infanzia felice e

spensierata, riportandola nella vita adulta,

senza mai riuscire a creare una rete di

legami affettivi.

-

La sua poesia è intrisa di nostalgia: nella

descrizione della natura vi è un senso di

pace. La meraviglia della natura è anche la

meraviglia del bambino.

-

Crede nel carattere del «Fanciullino» il

bambino che è all'interno di noi e che va

stimolato poiché questo sentimento

infantile (in senso positivo) guarda al

mondo con meraviglia e immaginazione.

-

Gli argomenti da trattare sono quelli umili,

per Pascoli la poeticità è nelle piccole

cose.