Regolazione della trascrizione e splicing in genetica molecolare

Documento di Genetica Molecolare - Lezione 8 - Prof. Federico Gulluni sulla regolazione della trascrizione e i meccanismi di splicing. Il Pdf esplora introni, esoni, poliadenilazione e spliceosoma, contribuendo alla comprensione della complessità del proteoma. Questi appunti universitari di Biologia sono utili per lo studio autonomo.

Mostra di più13 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

GENETICA MOLECOLARE - Lezione 8 - Prof. Federico Gulluni

30/10/2024

SBOBINATORE: Costantini Antonio

REVISORE: Gatto Cristiano

LEZIONE 8 - BASI BIOLOGICHE, MOLECOLARI E DI GENETICA UMANA: MODULO DI GENETICA MOLECOLARE

INTRODUZIONE ALLA REGOLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE

Nella scorsa lezione si è parlato della trascrizione e dei complessi relativi all'attivazione dell'RNA polimerasi.

La seconda lezione sarà dedicata principalmente ai meccanismi di regolazione della trascrizione e in modo

più specifico si vedrà come vi siano delle differenti espressioni a livello trascrizionale mediate da fattori di

regolazione selettivi.

PERCHÉ È IMPORTANTE LA REGOLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE?

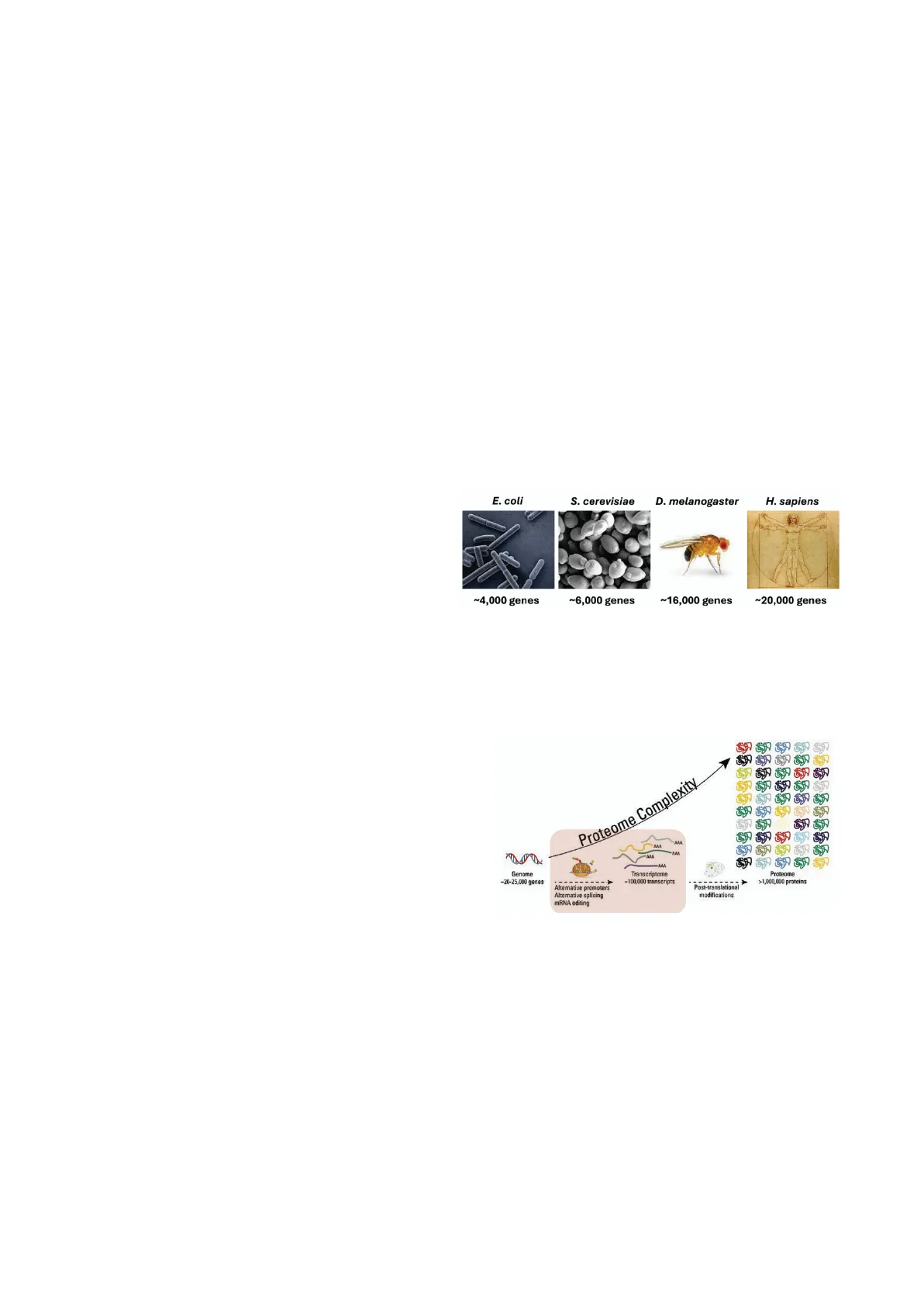

Partendo da questo esempio, si possono vedere

quattro organismi molto differenti l'uno dall'altro.

Si va da uno a minor complessità nel caso

dell'Escherichia Coli a uno a maggior complessità

come l'Homo sapiens. Se si guarda il contenuto a

livello di numero di geni di questi organismi si hanno all'incirca 4.000 geni nei batteri, 6.000 in una cellula

eucariote semplice come il lievito, 16.000 in un insetto, che è già un organismo più complesso rispetto ad

organismi unicellulari come il lievito o l'E.Coli, se si considera l'uomo si può vedere che il numero di geni

aumenta ulteriormente fino a circa 20.000/25.000 geni. Però si ha un numero di geni non così elevato

rispetto ad un organismo relativamente semplice come un insetto. Come è possibile che con solo 4.000 geni

in più si riesca a specificare un organismo tanto più

complesso? Il motivo è che in realtà non esiste una

relazione lineare tra il contenuto in termini di geni e il

contenuto in termini di proteine. Esiste, quindi, una

curva di complessità del proteoma (l'insieme di tutte le

proteine che si trova all'interno delle nostre cellule):

nonostante si parta da un numero fisso di geni, in

seguito alla trascrizione di quest'ultimi, il trascritto

generato va incontro a due eventi chiave:

- modificazioni post-trascrizionali,

- eventi post-traduzionali.

Tramite questi due eventi si riesce a modificare l'informazione contenuta originariamente nel gene e a

produrre, a partire da uno di essi, tipi di proteine differenti. Ad esempio, andando a rimuovere alcune

sequenze esoniche oppure tagliando a livello post-traduzionale dei pezzi di una proteina sintetizzata e

generare una differente, che avrà una funzione diversa. Quindi partendo da un numero di geni limitato

20/25.000, si arriverà a più di un milione di proteine.

INTRONI ED ESONI

Generazione di proteine multiple dallo stesso trascritto

A cosa è dovuta questa possibilità di generare proteine multiple e partire dallo stesso trascritto?

Nei geni degli organismi più complessi, la sequenza di un gene non è formata esclusivamente da regioni

codificanti. Si ha una gran quantità di sequenze non codificanti.

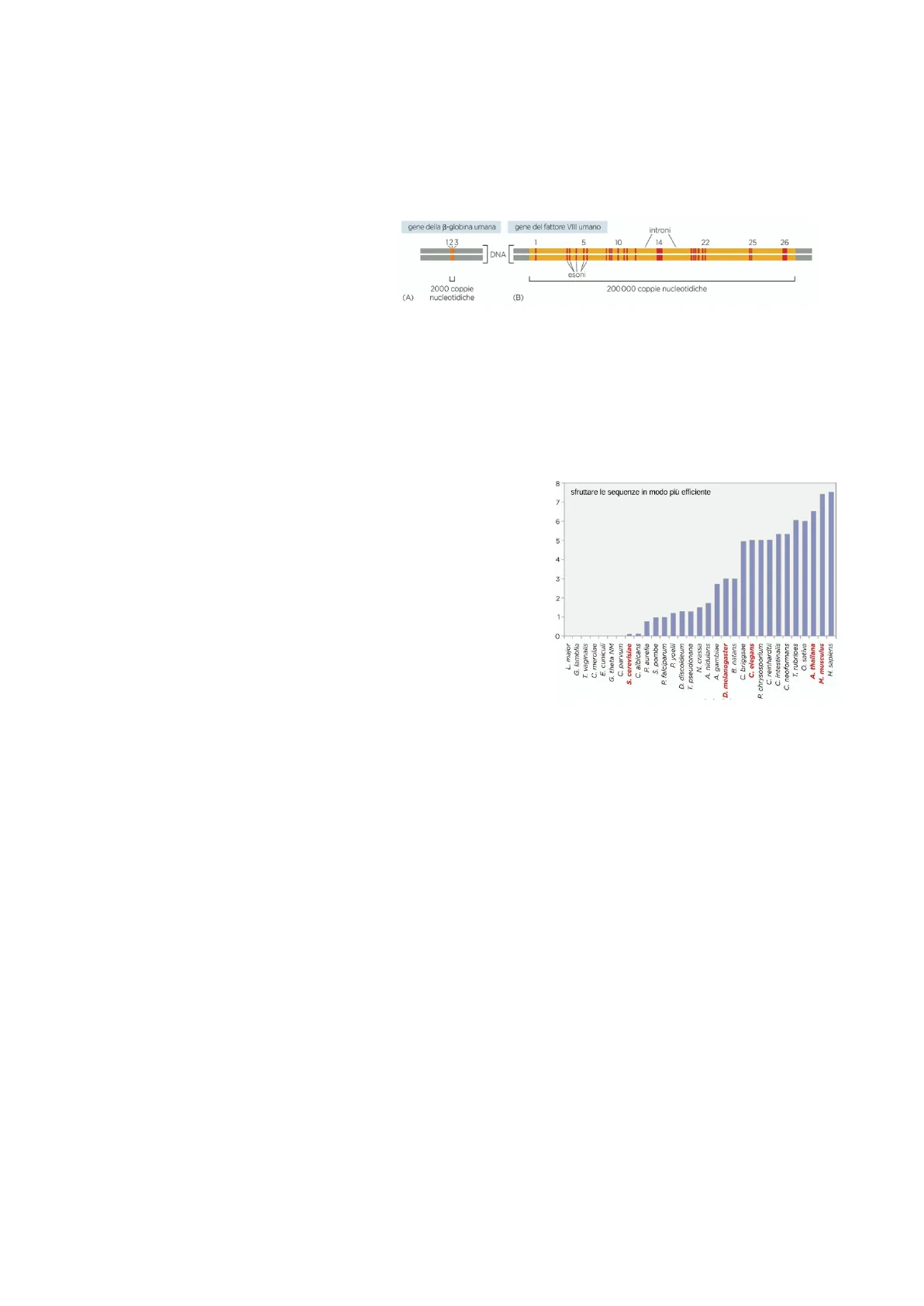

I geni eucariotici contengono porzioni

codificanti (esoni, in rosso nell'immagine)

e porzioni non codificanti (introni, in giallo

nell'immagine). L'mRNA corrispondente

contiene sia esoni che introni.

In un modello semplificato si rimuovono le regioni introniche e si attaccano le regioni esoniche l'una vicino

all'altra producendo mRNA codificante. Inoltre, andando a modificare la composizione esonica, si può

alterare la sequenza di una proteina e quindi la sua struttura. Questo permette di capire come basti un

numero di geni ridotto, per essere degli organismi più complessi rispetto ad un moscerino.

Numero di introni e complessità degli organismi

Facendo riferimento all'immagine a destra si nota che il numero

di introni, quindi regioni non codificanti, ha un andamento

lineare che tende ad aumentare all'aumentare della complessità

degli organismi. Infatti i batteri non hanno assolutamente introni;

quindi, nella maggior parte dei casi il loro RNA messaggero verrà

tradotto così com'è in una proteina (da 4.000 geni si ottengono

circa 4.000 proteine). Il lievito ha un numero di introni per gene

bassissimo: sotto 1. Quindi il lievito, pur essendo un organismo

eucariote, è molto semplice e non ha bisogno di una regolazione

dell'espressione genica perché è un organismo unicellulare che

ha bisogno di produrre le proteine che gli servono per dividersi. Passando alla Drosophila, presenta un

numero intermedio di introni (circa 3 introni per gene).

Differenza tra lievito e Drosophila

Qual è dunque la differenza tra il lievito e la Drosophila?

Il primo è un organismo unicellulare e il secondo è pluricellulare. Questa è la prova del fatto che più un

organismo è complesso più c'è bisogno di regolare in maniera più fine l'espressione genica.

L'Homo sapiens, ha una media di 7/8 sequenze introniche per gene. Man mano che gli organismi sono

diventati più complessi è aumentata anche la quantità di DNA intronico, non solo in termini di lunghezza,

ma anche in termini di numero.

Quindi si può dire che in realtà quello che ha permesso di diventare degli organismi più complessi, non è

tanto la distinzione in nuove sequenze geniche, quanto la possibilità di sfruttare quelle determinate

sequenze geniche che si avevano in maniera più efficiente, producendo varianti che hanno assunto delle

funzionalità diverse all'interno della cellula.

Il professore accenna un'esperienza personale: "Molti anni fa ho iniziato a fare ricerca studiando un gene

della Drosophila, che esisteva in una singola coppia genica. Questo gene esiste in tre coppie dell'uomo,

quindi, è aumentato a livello di contenuto in termini di geni e di duplicazione, ma poi esistono nell'uomo

degli eventi di splicing, come vedremo, che portano alla rimozione di determinate sequenze, le quali

permettono di ottenere un numero di proteine più alto rispetto a quel gene che avevamo nella Drosophila."

I TRE EVENTI POST-TRASCRIZIONALI

Variazione a livello del trascritto

Come si riesce a definire una variazione a livello del trascritto?

I tre elementi principali per la modifica del mRNA sono:

- Capping, cioè l'aggiunta di un cappello protettivo per I'mRNA in posizione 5', formato da

7-metilguanosina, e serve per evitare la degradazione del trascritto da parte delle nucleasi, - Poliadenilazione, serve per dare stabilità al trascritto e per essere esportato dal nucleo,

- Splicing, rimozione delle sequenze introniche. In alcuni casi viene definito splicing alternativo

perché permette di rimuovere anche le sequenze esoniche, generando un prodotto proteico

differente.

Nei procarioti tutto ciò non avviene.

CAPPING

Aggiunta del cappuccio protettivo

All'estremità 5' del trascritto, si trova il primo nucleotide aggiunto

dalla RNA polimerasi, il quale presenta tre gruppi fosfato. Alcuni

enzimi specifici sono in grado di aggiungere al primo nucleotide un

cappuccio formato da 7-metilguanosina (con una struttura ribaltata

rispetto al normale andamento dei nucleotidi, come in foto) che si

lega al mRNA con un legame 5'-5'. LA 7-metilguanosina non viene

aggiunta nel momento in cui viene sintetizzato il primo nucleotide,

ma deve essere raggiunta una lunghezza del trascritto di circa 20/30

nucleotidi, a causa dell'ingombro sterico, per non interferire con il

complesso del RNA polimerasi. La 7-metilguanosina conferisce

stabilità e protezione al trascritto.

Sequenza di eventi per la formazione della 7-metilguanosina

In quest'immagine si vede la sequenza di eventi con cui si

forma la 7-metilguanosina. All'inizio c'è un trascritto di mRNA

con tre gruppi fosfato all'estremità 5'. Ma per formare un

legame è necessario rimuoverne uno. Grazie ad un RNA

trifosfatasi, cioè un enzima che riconosce i nucleotidi

trifosforilasi, è possibile fare quanto detto. Avendo solo due

fosfati legati al primo nucleotide, può arrivare un enzima

chiamato guanil-transferasi, il, quale aggiunge un nucleotide di

guanina con il suo gruppo fosfato, catalizzando un legame 5'-5'.

Segue poi una metil-transferasi (un enzima in grado di

attaccare i gruppi metile) che aggiunge un gruppo metile in

posizione 7 della guanina. Questo tipo di enzima può

aggiungere altri gruppi metilici anche in posizione diverse,

come nel primo, secondo e terzo nucleotide. Questi gruppi

metilici impediscono che il trascritto venga degradato prima di

essere tradotto in proteina.

La 7-metilguanosina viene aggiunta solo agli RNA messaggeri e non a quelli di trasporto o ribosomiali.

Questo perché la guanil-transferasi è associata alla RNA polimerasi II, che trascrive i pre-mRNA, ma è

assente nella RNA polimerasi I e III, che trascrivono l'rRNA e i tRNA.

POLIADENILAZIONE

Regioni del trascritto e loro funzione

Come si può vedere dall'immagine nel

trascritto

ci

sono delle regioni

codificanti

e non codificanti, in

particolar modo prima del codone

d'inizio avremo una regione 5' UTR,

(UnTranslated Region) una regione che non verrà tradotta. Poi c'è un'altra regione non tradotta 3' UTR in

fondo al trascritto. Queste due regioni non portano ad un prodotto proteico, ma servono a regolare

l'esportazione e la traduzione dell'mRNA. La sequenza codificante occupa una regione più piccola, centrale.

La poliadenilazione viene aggiunta al termine della posizione del trascritto, consiste in una coda di adenine,

di lunghezza variabile (ca. da 50 fino a 250/300 adenine). Le adenine servono per conferire maggiore o

minore stabilità nel trascritto. C'è una relazione diretta tra la quantità di RNA messaggero e la quantità di

proteine, se si modula la stabilità dell'RNA messaggero, aggiungendo più o meno adenine, si modula

anche il tempo impiegato nella traduzione in proteina, di conseguenza si andrà controllare la quantità di

proteina prodotta per l'unità di RNA messaggero.

Processo di aggiunta della coda di poli-A

Per aggiungere la coda di poli-A, nel momento in cui la

trascrizione arriva verso la fine, esiste una sequenza

consenso (sequenza di nucleotidi conservata, AAUAAA

nell'immagine), che viene riconosciuta da alcuni enzimi, i

quali segnalano che la trascrizione è quasi verso la fine; a

questo punto avviene un taglio, dopo circa 11-30

nucleotidi, grazie a dei fattori di taglio, i quali

rimuoveranno l'RNA messaggero.

Meccanismo di poliadenilazione

Come si può notare dall'immagine, al termine della trascrizione

c'è questa sequenza che segnala la fine del trascritto, essa viene

legata al fattore trascrizionale CPSF (fattore di stimolazione del

taglio), che recluta i fattori di specificità del taglio: CSTF.

Quest'ultimo a sua volta recluta le proteine CFI (fattore di taglio

1) e CFII (fattore di taglio 2) (in verde) che incurvano

l'RNA messaggero, essi sono in grado di tagliare questa

porzione incurvata, e di conseguenza porre fine alla lunghezza

del trascritto. Solo a questo punto, quando è avvenuto il taglio,

le proteine di stimolazione del poli-a reclutano le poli-a, a livello

della regione terminale, dove verrà aggiunta la coda di

poliadenilazione. A questo punto il trascritto può essere

trasportato a livello citoplasmatico.

SPLICING

Rimozione delle porzioni introniche

Il terzo evento importante di regolazione che avviene durante il processo di

trascrizione, è lo splicing. Quest'evento consiste nella rimozione delle porzioni

introniche (abbastanza ampie e variabili in lunghezza), a seguito di un

ripiegamento di queste ultime. Queste zone vengono definite interposte tra

sequenze esoniche, le quali verranno espresse.