Il primo Settecento: evoluzione del teatro italiano e del melodramma

Slide sul primo Settecento, teatro italiano. La presentazione, adatta per la scuola superiore, esplora l'evoluzione del teatro italiano tra il Seicento e il primo Settecento, concentrandosi sull'Arcadia, il melodramma, la commedia dell'arte e la riforma di Zeno e Metastasio, con definizioni e contesti storici.

See more10 Pages

Unlock the full PDF for free

Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.

Preview

Il primo Settecento

L'Arcadia e il melodramma

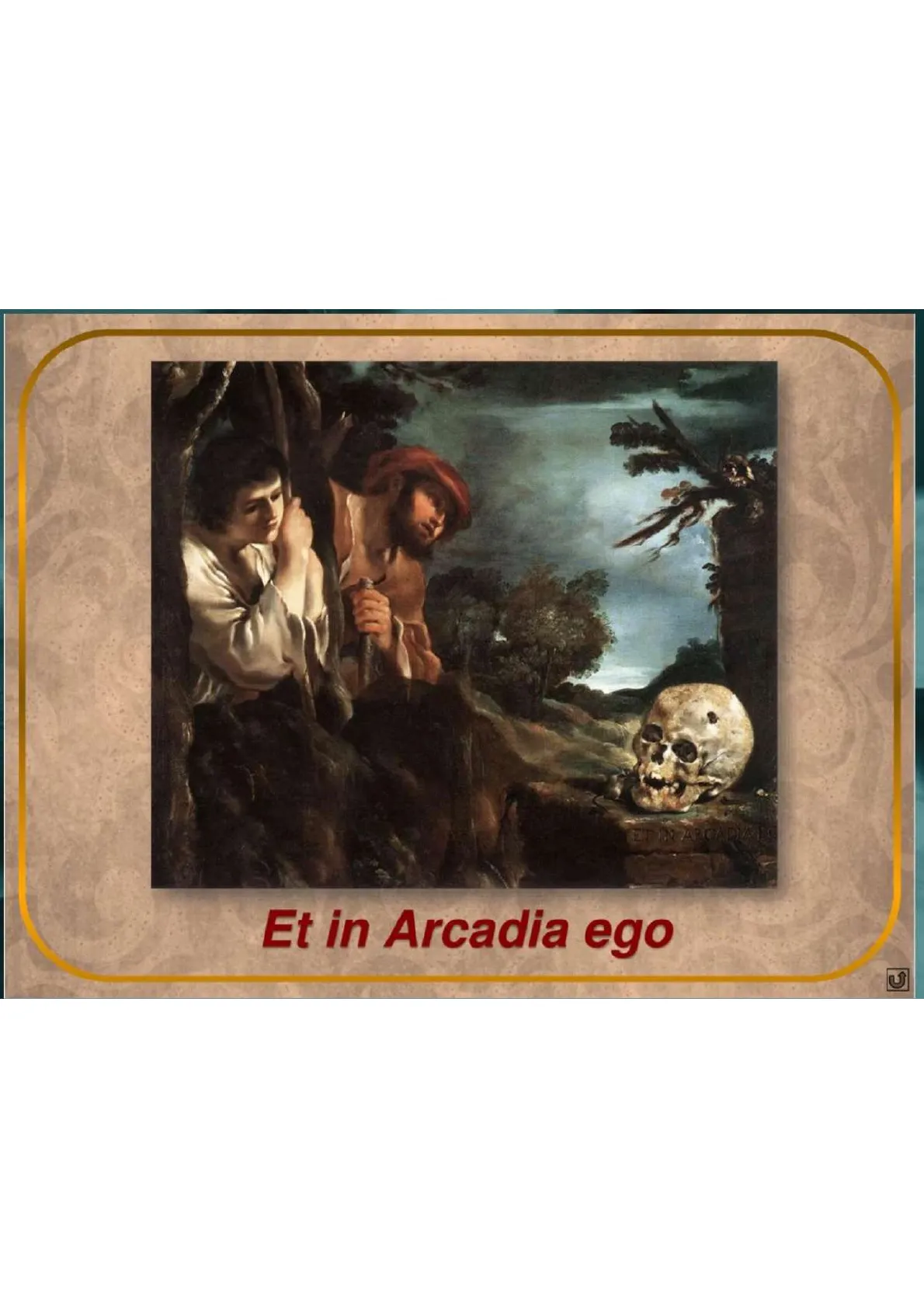

ET IN ARCADIA Et in Arcadia ego

L'Arcadia

- L'opposizione alla letteratura barocca

- Metà '600: movimento di reazione agli eccessi formali e retorici del Barocco

-> ritorno ai modelli del classicismo e del petrarchismo.

- L'accademia d'Arcadia

- A Roma alcuni letterati trovarono protezione presso la regina di Svezia, Cristina,

- dal 1654 trasferita a Roma, dopo la conversione al cattolicesimo e l'abdicazione al trono.

- 1690: morte di Cristina di Svezia -> fondazione dell'Accademia d'Arcadia,

- da Giovanni Maria Crescimbeni e Gian Vincenzo Gravina con altri letterati,

- sede: prima solo a Roma poi sviluppatasi in tutta Italia;

- programma: restaurare la poesia italiana, contro il cattivo gusto, alla ricerca di:

- stile sobrio, equilibrio e armonia formale -> stilemi provenienti dal classicismo;

- chiarezza espositiva -> linguaggio semplice e musicale;

- toni sentimentali raffinati > teneri sentimenti d'amore, venati di malinconia.

- L'Arcadia e i suoi pastori

- Arcadia: regione montuosa del Peloponneso, resa famosa da Jacopo Sannazaro,

- abitata da pastori e patria, secondo il mito, della poesia bucolica.

- Gli adepti: si chiamarono pastori e pastorelle

- assumendo pseudonimi ispirati alla poesia e ai miti greci.

- Tematica poetica: vicende sentimentali di pastori e ninfe

- ambientate in Arcadia che ne costituiva lo sfondo idillico;

- Risultato: produzione poetica stereotipata,

- ripetitiva di temi e situazioni idillico-pastorali.

Gli esponenti dell'Arcadia

.

I teorici dell'Arcadia

- Forme poetiche: canzone, canzonetta, verso sciolto

in seguito riprese da Parini e Monti e poi anche da Foscolo e Leopardi.

- Tutti d'accordo sul modello di elegante chiarezza, tramite un paziente labor limae.

- Vi erano però diverse posizioni:

- Crescimbeni > principio aristotelico dell'arte come imitazione della natura,

principio di autorità -> imitazione di modelli antichi e recenti.

- Gravina

> poesia comprensibile anche al volgo.

- Muratori, Zeno e Maffei

>> rinnovamento della cultura italiana

> libertà creativa dei poeti con l'unico vincolo del "buon gusto".

- La produzione poetica

- L'Arcadia ebbe grandissimo influsso nella società aristocratica per tutta la prima metà del

Settecento e vi aderirono gran parte dei poeti e letterati dell'epoca: Giambattista Zappi e la

moglie Faustina, Eustachio Manfredi, Innocenzo Frugoni, Giuseppe Parini, Paolo Rolli,

Pietro Metastasio, Ludovico Antonio Muratori, Apostolo Zeno, Scipione Maffei.

- Prima generazione arcadica:

- principali rappresentanti Giambattista Zappi e la moglie Faustina,

- liriche dal ritmo melodioso e dal sentimentalismo di maniera, lezioso e artificioso.

- Seconda generazione arcadica

- Pietro Metastasio, più noto come autore di melodrammi

- Paolo Rolli (1687-1765), autore di raffinati componimenti di tema amoroso,

- gradevole ritmo musicale, grazia delle descrizioni paesaggistiche e delle emozioni.

5

IL TEATRO DEL PRIMO SETTECENTO

Il teatro in Italia nel 600 e primo '700

Nel '600 il teatro in Italia ebbe poco rilievo, soprattutto rispetto a quello inglese (Shakespeare) e francese (Molière):

- la commedia "regolare" sviluppatasi nel '500 si esauri;

- la tragedia sopravvisse stancamente nelle corti e nei palazzi aristocratici

- Controriforma e censura gesuitica indussero a scegliere vicende edificanti, religiose e morali.

- grande fortuna invece per la Commedia dell'Arte e il nuovo genere del melodramma.

- Il melodramma

- Etimologia: greco μέλος, canto, e δράμα, azione -> francese drame, dramma.

- Dramma per musica, recitar cantando, ispirato alla lirica greca con accompagnamento musicale.

- Inaugurato alla fine del '500 dalla Camerata dei Bardi, un gruppo di letterati e musicisti di Firenze.

- Primo melodramma: l'Euridice (1600), libretto di Ottavio Rinuccini, musica di Peri e Monteverdi,

- in occasione delle nozze a Firenze tra Maria de' Medici e il re francese Enrico IV.

- Struttura: alternanza di

- "recitativi" = brani recitati da un solo personaggio con sottofondo musicale di pochi strumenti,

- e "numeri" = parti d'insieme in cui prevaleva il canto (duetti, arie e cori).

- Col tempo il testo poetico (libretto) fu in secondo piano rispetto alla musica e al canto virtuosistico,

- in particolare dei cantanti castrati, come il famoso Carlo Broschi, detto Farinelli (1705-1782)

- La riforma di Zeno e Metastasio

- Il poeta Apostolo Zeno (1668-1750) rivalutò la parte testuale del melodramma

- liberandolo dagli artifici barocchi e rendendolo più verosimile, conformemente ai principi del razionalismo arcadico.

- La riforma fu completata da Pietro Metastasio che portò ad un perfetto equilibrio tra parola e musica.

- Nato come genere d'élite, il melodramma conquistò un pubblico sempre più vasto,

> nascita di teatri pubblici a pagamento di cui il primo fu il San Cassian, Venezia (1637).

LA COMMEDIA DELL'ARTE

La Commedia dell'Arte

.

Genere di teatro comico nato in Italia nel tardo '500,

- Arte = mestiere dell'attore, tramandato di generazione in generazione:

- compagnie di attori girovaghi, nuclei familiari, comprese le donne;

- esibizioni improvvisate prima nelle piazze poi anche in sale private e a teatro

- 1545: prima compagnia di comici a Padova, patria di Angelo Beolco, il Ruzante,

- Fortuna

- Grande diffusione in varie parti d'Italia e fama anche all'estero;

- alla tradizione del genere si rifecero Molière e Goldoni, che lo riformò.

- Gli strumenti

- canovaccio o scenario = repertorio di battute e di gesti, da adattare e integrare;

- bravura dell'attore fondamentale per improvvisare

- tirate: lunghi discorsi su un tema -> eccezionale bravura per dizione, gestualità e fiato;

- lazzi, giochi di parole, storpiature di parole -> incomprensione ed effetti ridicoli (ad es. lazzo del dialogo in terzo).

- I tipi fissi e le maschere

- personaggi tipo, con ruoli, costumi, maschere e nomi tipici delle realtà locali poi famosi in tutta Italia.

Nome Tipo Origine e dialetto Costume Colombina, o Corallina, Smeraldina serva maliziosa e intrigante veneziano vario con grembiulino bianco Zanni servo astuto o sciocco veneziano color canapa con berretto a visiera da Gian > Zan o Zuan Brighella servo astuto bergamasco bianco e mantellina con decorazioni verdi Arlecchino servo balordo, ladro e bugiardo, sempre affamato da bergamasco a veneziano da costume bianco a toppe a costume a rombi colorati Pulcinella servo sempre affamato e sventurato napoletano bianco, maschera nera con naso a becco Pantalone ricco mercante avaro, brontolone, corteggia le fanciulle, ostile ai giovani veneziano barbetta a punta, naso ricurvo, costume rosso con lungo soprabito nero Dottor Balanzone caricatura del sapientone, avvocato o medico pedante dialetto bolognese alternato al latino panciuto e vestito di nero Il Capitano soldato spaccone e vigliacco miles gloriosus di Plauto e tipo del generale spagnolo spada, mantello, cappello piumato o a lungo cono

36% ... @ atuttascuola.it 11:35 Sab 11 gen

Eccezione G.B. Vico

- Se Gravina aveva rivalutato Dante e Omero,

la cui poesia avrebbe costituito un

"travestimento allegorico" del vero

filosofico, Vico afferma che la loro poesia è

diretta manifestazione di un "vero

metafisico" rielaborato attraverso la

fantasia, l'immaginazione, il sentimento

Vico sottrae la poesia al razionalismo

~ 36% ... @ atuttascuola.it 11:36 Sab 11 gen

LIRICA ARCADICA

- Rifiuto di concettismo e arguzia

- Ricerca di naturalezza e chiarezza,

armonia e semplicità

- Precisione di definizioni, ordine, misura,

concretezza

- Classicismo ritrovato sul piano dello stile,

minore sul piano dei contenuti

(inconsistenti)