Stress e stress lavoro-correlato: analisi e gestione dello stress cronico

Documento di Università su Stress e Stress Lavoro-correlato Slc. Il Pdf, adatto a studenti universitari di Psicologia, esplora il concetto di stress, distinguendo tra stress acuto e cronico, e approfondisce il modello del Carico Allostatico e gli interventi primari per la gestione dello stress lavorativo.

See more15 Pages

Unlock the full PDF for free

Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.

Preview

La Salute e le Definizioni di Stress

STRESS E STRESS LAVORO-CORRELATO SLC La salute è stata definita in modi diversi nel tempo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la descrive come "uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente come assenza di malattie o infermità". Una definizione più recente, proposta da Huber et al. nel 2011, la considera invece come "la capacità di adattamento e di auto-gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive". Queste definizioni mostrano come la salute non sia solo legata all'assenza di patologie, ma anche alla capacità dell'individuo di affrontare le difficoltà della vita.

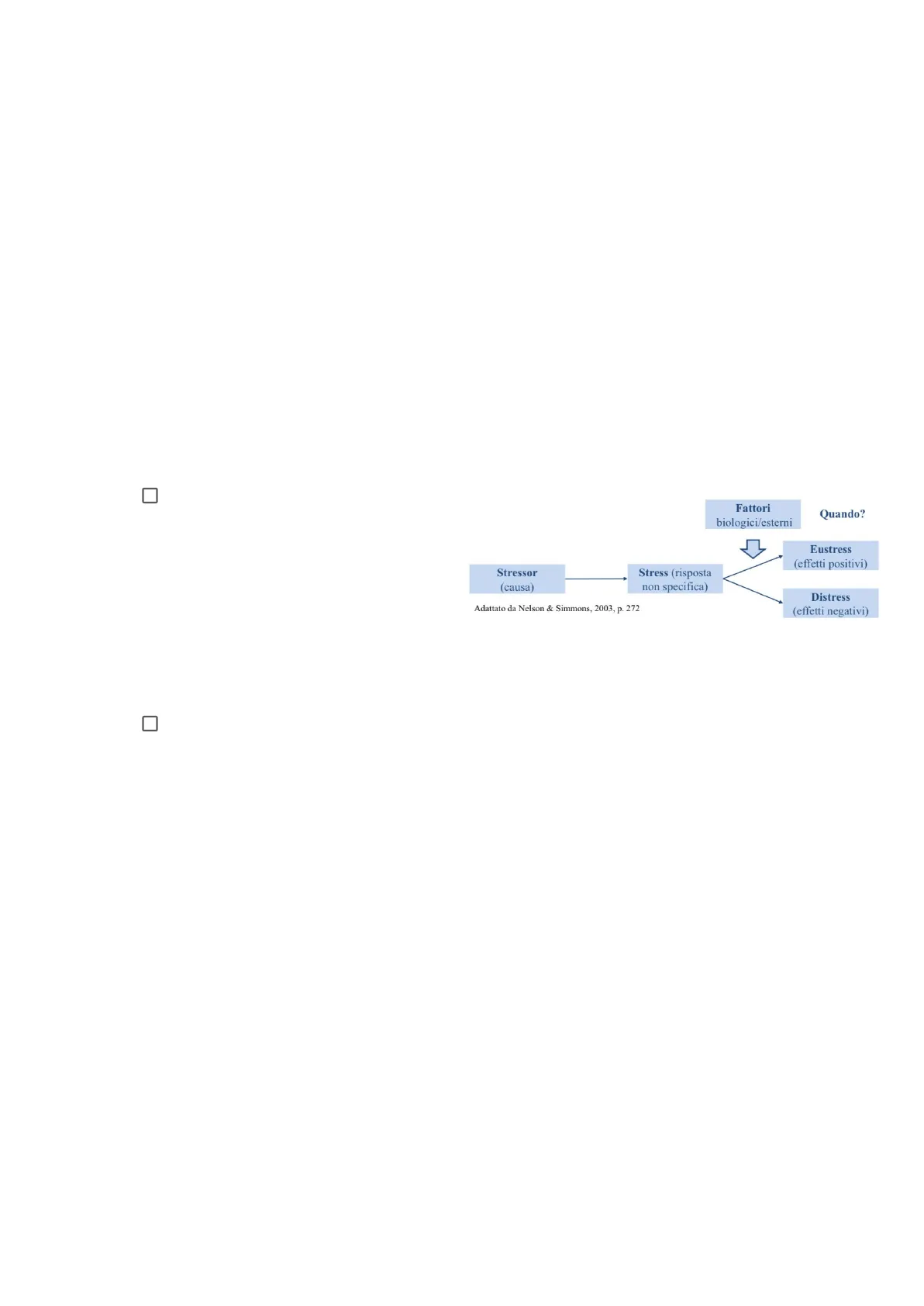

Nel linguaggio comune, il termine stress ha spesso una connotazione negativa: viene associato a un senso di malessere e a conseguenze dannose per l'organismo. Tuttavia, il concetto di stress è più complesso e può riferirsi sia alle cause, chiamate stressor (ovvero le fonti di stress), sia agli effetti, detti strain, che rappresentano la risposta dell'organismo.

Il fisiologo Hans Selye (1974) affermava che "tutti sanno che cos'è lo stress, ma nessuno sa precisamente cosa sia", evidenziando la difficoltà di definirlo in modo univoco. Nel 1935, Selye descrisse lo stress come un insieme di risposte fisiologiche del corpo a fattori di disturbo (le situazioni stressanti). Nel 1976, ampliò questa definizione, descrivendolo come "la risposta non specifica del corpo ad ogni tipo di domanda, sia che sia causata da, o che risulti in, condizioni piacevoli o spiacevoli".

Pionieri nello Studio dello Stress

Walter Cannon e la Risposta Attacco-Fuga

Uno dei primi studiosi a occuparsi di stress fu WALTER CANNON (1871-1945), che nel 1915 descrisse la risposta di attacco-fuga (fight-or-flight response). Questa reazione si verifica in situazioni di pericolo ed è regolata dal sistema nervoso autonomo. Il corpo, attraverso il rilascio di adrenalina, attiva una serie di cambiamenti fisiologici per affrontare la minaccia: ad esempio, il flusso sanguigno aumenta nei muscoli per prepararli all'azione, migliorando la possibilità di attaccare o fuggire.

Cannon introdusse anche il concetto di omeostasi (1926), ovvero la capacità dell'organismo di mantenere una stabilità interna, come la regolazione della temperatura corporea. Questo principio fu sviluppato a partire dagli studi di Claude Bernard (1849) sul mantenimento delle condizioni interne del corpo umano.

Hans Selye e la Sindrome Generale di Adattamento

HANS SELYE approfondì ulteriormente il concetto di stress, distinguendo tra stress acuto e stress cronico. Secondo lui, lo stress è una reazione dell'organismo a stimoli esterni e coinvolge l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, un sistema che regola le risposte ormonali allo stress. Nel 1936, Hans Selye elaborò la Sindrome Generale di Adattamento (General Adaptation Syndrome, GAS), un modello che descrive le fasi attraverso cui l'organismo reagisce allo stress. Secondo questa teoria, l'esposizione a uno stressor (un fattore di stress) provoca una serie di risposte fisiologiche articolate in tre fasi principali:

- Fase di allarme: è la prima reazione allo stress acuto, in cui l'organismo mobilita rapidamente le proprie risorse per affrontare la minaccia. Il sistema endocrino attiva l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), che porta al rilascio di cortisolo e adrenalina. Questi ormoni preparano il corpo per la risposta di attacco o fuga, aumentando la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la disponibilità di energia.

- Fase di resistenza: se lo stressor persiste, l'organismo entra in una fase di adattamento in cui continua a contrastare la fonte di stress. Durante questa fase, il corpo cerca di mantenere uno stato di equilibrio, ma la continua produzione di cortisolo e altri ormoni dello stress può avere effetti negativi a lungo termine.

- Fase di esaurimento: quando l'esposizione allo stress è prolungata o cronica e l'organismo non è più in grado di sostenere lo stato di resistenza, si verifica un esaurimento funzionale. A questo punto, la corteccia surrenale perde la capacità di produrre ormoni adeguatamente, portando a un indebolimento generale del sistema immunitario e all'aumento del rischio di malattie, sia fisiche che psicologiche.

L'effetto dello stress cronico sulla salute può essere molto dannoso, causando disturbi cardiovascolari, problemi gastrointestinali, ansia, depressione e altre condizioni difficilmente reversibili.

Eustress e Distress: Le Due Facce dello Stress

Nel 1976, Selye ampliò la sua teoria introducendo una distinzione fondamentale tra eustress e distress.

EUSTRESS (dal greco "eu", buono) è lo stress positivo, quello che stimola Fattori biologici/esterni la motivazione e migliora la performance. È legato a un livello ottimale di stimolazione, che aiuta a Stressor Stress (risposta non specifica) (causa) raggiungere il massimo delle Adattato da Nelson & Simmons, 2003, p. 272 capacità senza sovraccaricare l'organismo. Secondo Quick et al. (1997), il benessere e la massima performance si verificano quando il livello di stress è ottimale, ma questa soglia varia da individuo a individuo.

Quando? Eustress (effetti positivi) Distress (effetti negativi)

DISTRESS (dal latino "dis", cattivo) è invece lo stress negativo, quello che supera la capacità di adattamento dell'individuo e porta a effetti dannosi sulla salute e sul benessere.

Selye sottolineava che lo stress in se non è ne buono ne cattivo: ciò che fa la differenza è il modo in cui viene gestito e l'intensità con cui colpisce l'organismo. L'importanza del lavoro di Selye risiede in alcuni concetti fondamentali:

- Lo stress è una reazione aspecifica: il corpo risponde in modo simile a stimoli diversi, che siano fisici, emotivi o sociali.

- Lo stress è essenziale per l'adattamento: una certa quantità di stress è necessaria per affrontare le sfide dell'ambiente e migliorare la resilienza.

- L'esposizione prolungata allo stress è pericolosa: quando il corpo è sottoposto a stress cronico, le risposte fisiologiche diventano dannose e possono portare a patologie gravi.

- Distress ed eustress: lo stress può avere effetti positivi o negativi a seconda dell'intensità e della gestione da parte dell'individuo.

Richard Lazarus e i Modelli Transazionali dello Stress

RICHARD LAZARUS, psicologo cognitivo, ha posto al centro dei suoi studi il ruolo dei processi individuali nella percezione, nell'esposizione e nella risposta alle situazioni stressanti. Il suo approccio si differenzia da quello di Hans Selye, che considerava lo stress come una reazione fisiologica aspecifica, descritta nel modello della Sindrome Generale di Adattamento (GAS). Lazarus, invece, sottolinea che lo stress non è solo una risposta biologica, ma un fenomeno complesso influenzato dalle valutazioni cognitive dell'individuo.

Nel corso degli anni, ha sviluppato i modelli transazionali dello stress (1966, 1984), in cui il focus principale è sui processi psicologici piuttosto che fisiologici. Secondo questa prospettiva, lo stress dipende dalla valutazione cognitiva della situazione da parte dell'individuo. Il modo in cui una persona percepisce ed elabora un evento stressante influenza direttamente la sua reazione emotiva e comportamentale.

Un concetto centrale nella teoria di Lazarus è quello di valutazione cognitiva (cognitive appraisal), ovvero il processo mentale attraverso cui una persona interpreta uno stimolo come minaccioso, neutro o positivo. Non è l'evento in sé a determinare lo stress, ma il significato che l'individuo gli attribuisce. Inoltre, egli evidenzia l'importanza delle strategie di coping, ovvero gli sforzi cognitivi e comportamentali messi in atto per affrontare una situazione stressante. A seconda dell'efficacia di queste strategie, lo stress può essere gestito in modo adattivo o meno.

Approcci allo Stress Lavoro-Correlato

Nell'ambito dello stress lavoro-correlato (SL-C), gli studiosi hanno sviluppato diverse prospettive per comprenderne le cause e gli effetti. L'approccio fisiologico enfatizza gli effetti biologici dello stress, considerandolo una risposta generale aspecifica a qualsiasi richiesta ambientale. In questa prospettiva, non è tanto la natura dello stimolo a essere determinante, quanto la sua durata e intensità. L'approccio tecnico, invece, si concentra sull'ambiente lavorativo e sugli elementi che possono renderlo stressante. Lo stress viene visto come una caratteristica avversa dell'ambiente di lavoro, in grado di generare effetti dannosi (strain) che possono essere reversibili o irreversibili. L'approccio psicologico integra le due prospettive precedenti e considera lo stress come il risultato di un'interazione dinamica tra la persona e il suo ambiente. Si passa quindi da un modello puramente stimolo-risposta a un modello più complesso, in cui l'ambiente e le caratteristiche individuali influenzano reciprocamente l'esperienza dello stress.

Approccio Interazionale e il Modello Job Demand-Control

L'approccio INTERAZIONALE si concentra sulle caratteristiche strutturali dell'interazione tra individuo e ambiente di lavoro. In questa prospettiva, lo stress lavoro-correlato deriva da una particolare configurazione delle condizioni lavorative, percepite come stressanti dal lavoratore. Un modello esemplificativo è quello del Job Demand-Control proposto da Karasek nel 1979. Secondo questa teoria, lo stress dipende dall'equilibrio tra le richieste lavorative (ad esempio, il carico di lavoro o la pressione temporale) e il livello di controllo che il lavoratore ha sul proprio lavoro (autonomia decisionale e utilizzo delle competenze). Successivamente, Karasek e Theorell (1990) hanno integrato il modello aggiungendo il supporto sociale, evidenziando che la combinazione di alte richieste lavorative, bassa autonomia e scarso supporto sociale è particolarmente dannosa per il benessere psicofisico.

Approccio Transazionale e il Modello Cognitivo-Relazionale

L'approccio TRANSAZIONALE, invece, si focalizza sui meccanismi psicologici che regolano l'interazione tra l'individuo e l'ambiente di lavoro. Questo modello rappresenta un'evoluzione dell'approccio interazionale, poiché considera non solo le caratteristiche strutturali del lavoro, ma anche i processi soggettivi che mediano la percezione e la gestione dello stress. Un esempio di approccio transazionale è il modello Cognitivo-Relazionale di Lazarus e Folkman (1984), secondo cui la relazione tra lo stress lavorativo e i suoi effetti dipende da due elementi fondamentali: la valutazione cognitiva e le strategie di coping.

- La valutazione cognitiva consiste nell'interpretazione soggettiva di un evento: un individuo valuta la natura e il significato di una situazione stressante, nonché le proprie risorse per affrontarla. In base a questa valutazione, lo stesso evento può essere percepito come una sfida stimolante o come una minaccia insormontabile.

- Le strategie di coping rappresentano gli sforzi cognitivi e comportamentali messi in atto per gestire lo stress. Queste strategie possono essere più o meno efficaci a seconda della situazione e delle caratteristiche individuali. Secondo Hart & Cooper (2001), l'efficacia delle strategie di coping dipende dalla tipologia dello stressor, dai processi psicologici coinvolti (percezioni, valutazioni cognitive ed emotive) e dalla reattività soggettiva della persona.

Il Processo di Valutazione Cognitiva (Appraisal)

Uno degli elementi fondamentali della teoria di Lazarus è il concetto di appraisal, ovvero il processo di valutazione cognitiva della situazione stressante. Questo processo si articola in tre fasi principali:

- Valutazione PRIMARIA (primary appraisal): in questa fase, l'individuo percepisce uno stimolo esterno e lo interpreta come una minaccia o una sfida. Se la situazione è valutata come potenzialmente dannosa o eccessivamente impegnativa, si genera uno stato di squilibrio che attiva la risposta di stress.

- Valutazione SECONDARIA (secondary appraisal): l'individuo analizza le risorse disponibili per affrontare la situazione e decide quali strategie di coping adottare. Questa valutazione è fondamentale perché determina se la persona ritiene di poter gestire lo stressor o se, invece, lo percepisce come insormontabile.

- Adozione di STRATEGIE di COPING: a seconda della valutazione effettuata, il lavoratore può mettere in atto diverse strategie per affrontare lo stress:

- Problem-focused coping: strategie orientate a modificare direttamente l'ambiente di lavoro per ridurre lo stress, ad esempio organizzando meglio il proprio lavoro o chiedendo un supporto concreto ai colleghi.

- Emotion-focused coping: strategie mirate a gestire le proprie reazioni emotive allo stress, come la ricerca di supporto emotivo da parte di colleghi, amici o familiari.

- Avoidance coping: strategie basate sull'evitamento, come distogliere l'attenzione dal problema e dedicarsi ad altre attività per non affrontare la fonte di stress.

Le diverse strategie di coping possono essere più o meno efficaci a seconda della situazione. Se lo stressor è controllabile, le strategie focalizzate sul problema sono generalmente più efficaci; se invece il problema non può essere modificato, diventa più utile concentrarsi sulla gestione emotiva.

- Valutazione TERZIARIA (reappraisal): dopo aver adottato una strategia di coping, l'individuo rivaluta la situazione per capire se è riuscito a ristabilire un equilibrio con l'ambiente. Se le strategie messe in atto si rivelano efficaci, lo stress viene gestito positivamente e si può parlare di eustress, una condizione di stress positivo che porta a miglioramenti in termini di motivazione e benessere. Se invece la risposta di coping non ha avuto successo e il senso di squilibrio persiste, si sviluppa una