Il comportamento degli animali: etologia, riproduzione e vita sociale

Slide sul comportamento degli animali. Il Pdf esplora l'etologia, la riproduzione e la vita sociale, con focus su stimoli, cure parentali e gerarchie, utile per la Biologia nella scuola superiore.

Mostra di più17 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

L'etologia

L'etologia (parte della biologia che studia il comportamento animale) nasce nel XX secolo grazie a Karl von Frisch, Konrad Lorenz e Niko Tinbergen. Il comportamento di un animale consiste in tutte le azioni che compie come risposta agli stimoli che riceve, sia da parte dell'ambiente, sia dal suo stesso corpo. Gli stimoli esterni sono dovuti alla presenza di altri individui o di predatori; gli stimoli interni sono quelli da cui dipende la sua sopravvivenza e quella della sua specie, cioè la fame, la sete, la riproduzione, la cura dei piccoli.

Il comportamento di un animale può essere studiato: · compiendo indagini in laboratorio; · "sul campo" osservandoli nell'ambiente in cui vivono. Oltre all'osservazione è importante poi capirne le ragioni.

Comportamento innato e comportamento appreso

I comportamenti innati (o dettati dall'istinto) sono ereditati geneticamente e fanno parte delle caratteristiche di una specie. Sono comportamenti stereotipati, cioè seguono sempre lo stesso schema. Il ragno costruisce la tela per comportamento innato.

I comportamenti appresi si basano sull'apprendimento. L'apprendimento comporta fare esperienze, risolvere un problema per tentativi; avere memoria e qualcuno che insegni come si fa. Il topolino si adatta e apprende in base al cibo che trova.

Istinto e apprendimento

Istinto e apprendimento non sono sempre separati: · i leoni cacciano per istinto ma, se non hanno avuto lezioni di caccia dalla madre nella prima infanzia, non sanno come cavarsela; · il canto degli uccelli è un istinto ma i maschi sono stonati se non hanno ascoltato in un certo periodo dell'infanzia il canto di un maschio adulto della loro specie.

La capacità di imparare è una caratteristica della specie: dipende dalla struttura del sistema nervoso. I giovani orsi apprendono attraverso il gioco.

Diverse forme di apprendimento

- Apprendimento per abitudine: se la ripetizione di un preciso stimolo (es. un rumore) non porta né vantaggio né danno, l'animale cambia il suo comportamento istintivo (es. non reagisce più al rumore).

- Apprendimento per tentativi ed errori: attraverso tentativi ed esperienze sia positive sia negative, l'animale impara a raggiungere un certo risultato o a evitare situazioni difficili. Si basa sulla memoria: l'esperienza viene ricordata.

- Apprendimento per impressione o imprinting: avviene solo in uno specifico periodo della loro vita, in genere nei primi momenti di vita, ed è caratteristico della specie.

- Apprendimento per condizionamento: gli animali sanno associare uno stimolo non significativo a uno stimolo significativo (che provoca una risposta involontaria o riflesso). Se i due stimoli si presentano ripetutamente uno dopo l'altro, dopo un certo tempo il solo stimolo non significativo produrrà una risposta: un riflesso condizionato.

- Apprendimento per imitazione: individui di uno stesso gruppo imitano i comportamenti che si dimostrano vantaggiosi.

- Apprendimento per intuizione: gli animali più evoluti sono in grado di risolvere un problema di cui non hanno esperienza mediante l'intuito e utilizzando le risorse dell'ambiente.

La comunicazione tra animali

Nella comunicazione un segnale viene trasferito da un individuo che lo emette a un altro che lo riceve. I segnali: · possono essere sonori (comunicazione acustica), luminosi (comunicazione visiva), chimici (comunicazione chimica), legati al tatto (comunicazione tattile); · viaggiano in un mezzo (aria, acqua, suolo); · emetterli richiede energia ed è rischioso, a causa dei predatori. I segnali sonori e quelli visivi sono i più rischiosi, i segnali chimici i più sicuri. Lo stesso animale può utilizzare più canali di comunicazione.

Segnali visivi

Si basa su segnali luminosi (emissione di luce, colori del corpo, gesti). Richiede uno spazio aperto. La "ruota" che il pavone maschio ostenta è una forma di comunicazione visiva nei confronti della femmina. I maschi di molte specie si propongono alle femmine esibendo colori sgargianti o mettendo in scena cerimonie di corteggiamento. Le lucciole comunicano con l'emissione di lampi luminosi intermittenti di durata diversa. Ogni specie di lucciole ha un proprio linguaggio di punti e linee luminosi, come un alfabeto Morse.

Segnali sonori

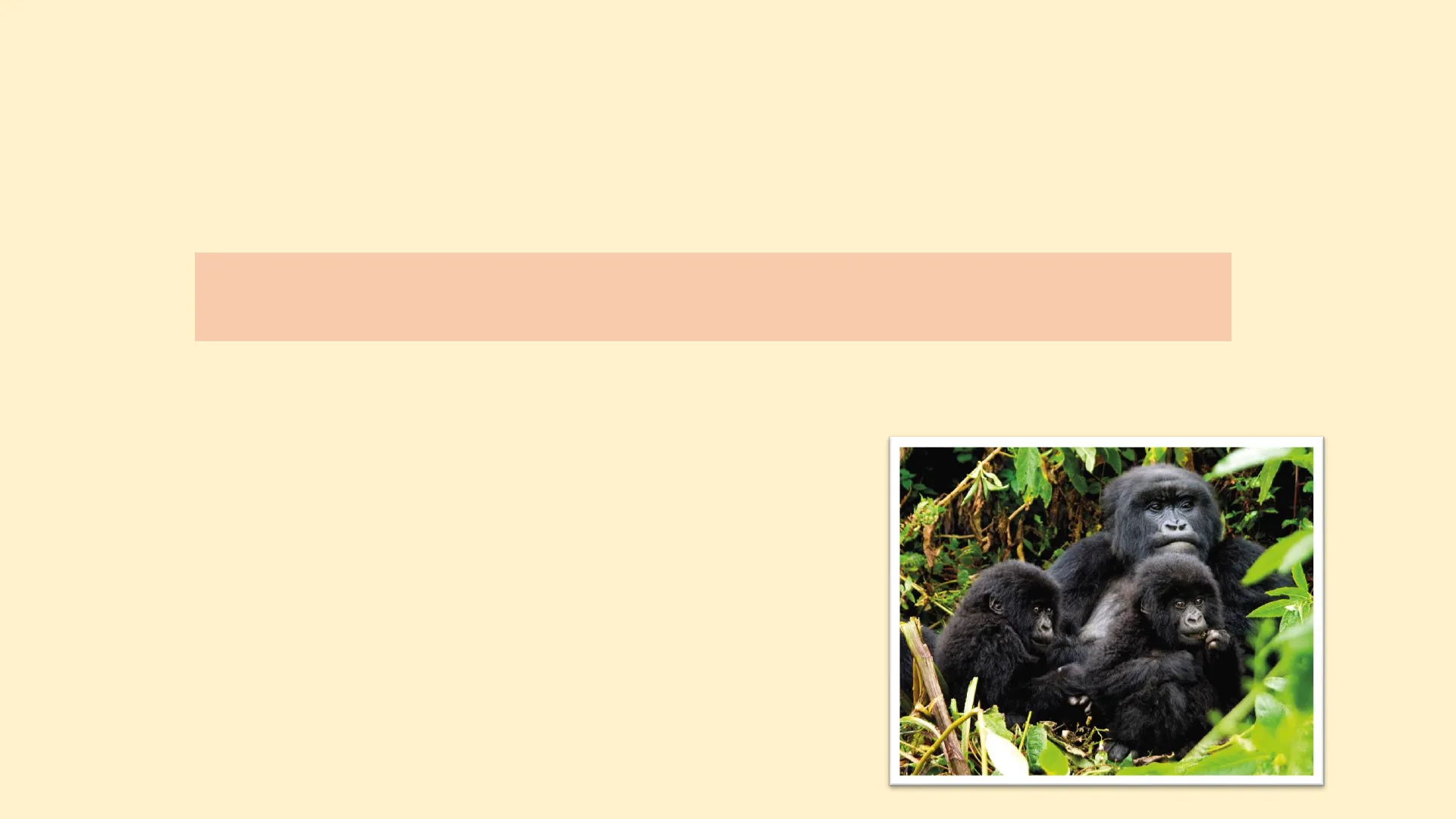

La comunicazione acustica è l'emissione di segnali sonori che viaggiano nell'aria e nell'acqua anche a grandi distanze. A seconda dell'intensità (più forte, più piano) e della frequenza (alto, basso, acuto, grave) le informazioni variano. Usano la comunicazione acustica i mammiferi e gli uccelli, gli anfibi, alcuni pesci e alcuni insetti (cicale e grilli). Il linguaggio più complicato è quello umano, seguìto subito dopo dal canto della balena megattera. Il maschio di gorilla di montagna proclama con urla di essere "il capo", il dominante nel gruppo. Le marmotte comunicano tra loro con fischi acuti per segnalare il pericolo. Le megattere emettono suoni modulati che possono essere percepiti a chilometri di distanza. Ogni popolazione ha una propria canzone, cui ciascun individuo porta le sue variazioni. La canzone cambia di anno in anno.

Segnali chimici

È basata sull'emissione di sostanze chimiche, alcune delle quali sono chiamate feromoni, percepibili come odori. Un segnale chimico: · non arriva a grandi distanze; · persiste nel tempo; · supera gli ostacoli; · può essere disperso dal vento o dalla pioggia; · non può essere modulato. Usano la comunicazione chimica molti animali acquatici, gli insetti, tutti i vertebrati. Con un odore si può segnalare il possesso di un territorio, un pericolo, attrarre un partner sessuale, riconoscersi fra parenti. Piccoli di pinguino con le madri.

Segnali tattili

Avviene attraverso il contatto diretto tra gli individui. È particolarmente importante per gli animali che vivono in gruppo: rinsalda i legami di parentela e di amicizia. Se due scimpanzé vogliono fare pace si toccano la mano. I cani della prateria si scambiano informazioni con un contatto dei denti incisivi. In molte specie di scimmie parenti e amici si spulciano a vicenda. Due cani della prateria

La difesa del territorio

È la zona che ciascun animale difende. Può essere l'area in cui: · si procurano il cibo (territorio alimentare); · hanno il nido o la tana o avvengono il corteggiamento e le "nozze" (territorio riproduttivo). Gli animali che segnalano i confini in modi riconoscibili dagli intrusi della loro stessa specie, tollerando gli individui delle altre specie, sono detti animali territoriali. I segnali possono essere: · olfattivi in alcuni punti strategici; · sonori (canto) o visivi (colore); · combattimenti simbolici (atteggiamento che fa scappare l'intruso). Combattimento simbolico fra tigri bianche.

La riproduzione

Rituali di corteggiamento

Le cerimonie di corteggiamento sono comportamenti innati e rituali che permettono a maschio e femmina di riconoscersi come individui della stessa specie. La femmina opera la selezione sessuale in base a: · bellezza del piumaggio (pavoni e uccelli del paradiso); · abilità nel canto (uccelli canori); · costruzione del nido (uccelli tessitori) · prove di forza (cervi). Nella regione australiana i maschi degli uccelli giardinieri, che non hanno un piumaggio sgargiante, costruiscono con rami e altro materiale elaborate pergole o capanne, decorandole con oggetti colorati (fiori, conchiglie e manufatti umani). Non sono nidi, ma hanno la funzione di attirare la femmina per l'accoppiamento. Selezione in base a prove di forza.

Sistemi nuziali

- Monogamia: la femmina non può allevare il piccolo da sola perciò maschio e femmina formano una coppia (uccelli e qualche mammifero).

- Poligamia: in una stagione riproduttiva, il maschio può accoppiarsi con più femmine o la femmina con più maschi.

Le cure parentali

La prole atta (in grado di cavarsela da sola) viene subito abbandonata dai genitori. La prole inetta (incapace di essere indipendente) ha bisogno delle cure parentali (nutrimento, protezione dai predatori) per arrivare allo sviluppo completo. La prole sollecita le cure con segnali irresistibili agli adulti della sua specie (genitori o meno) in modo che se ne prendano cura. Uno struzzo con i suoi piccoli. Il nido di una bigia padovana, una specie di passero.

La vita sociale

Gruppo di oche durante la migrazione. Alcuni animali vivono in gruppo con altri individui della stessa specie. Le associazioni per difesa possono essere casuali e di breve durata, o durare per un certo periodo e coinvolgere molti esemplari (migrazione negli insetti, mandrie di erbivori, uccelli coloniali al momento della riproduzione per difendere il nido e la prole).

La gerarchia

Nei gruppi esiste una gerarchia con differenze di rango: i subordinati di rango inferiore si sottomettono al dominante. Gli individui di rango più elevato hanno la precedenza su cibo, posto dove dormire, accoppiamento. I dominanti guidano il gruppo e affrontano per primi un predatore o una preda. Nello sciacallo della gualdrappa i figli della cucciolata precedente rimangono con i genitori come aiutanti per allevare i fratelli più piccoli.

La parentela

Ogni membro di un gruppo ha geni in comune con i cuccioli che sono suoi discendenti per le generazioni future. A volte solo alcuni nel gruppo si riproducono mentre gli altri sono aiutanti del nido. Il branco di leoni è un harem di 6-8 femmine parenti, i loro cuccioli, e due o tre maschi che difendono il territorio e dipendono dalle femmine per il cibo. Le mandrie di elefanti sono gruppi di femmine parenti che allevano insieme i cuccioli, guidate da una matriarca. Nel branco di lupi solo il maschio e la femmina dominanti si riproducono; i subordinati collaborano nella caccia.

Quando il gruppo è una società

Un gruppo è una società quando: · la madre, i figli adulti e i giovani vivono insieme; · più individui cooperano nell'allevamento dei più piccoli; · alcuni individui sono sterili. Sono società quelle degli insetti, in particolare le formiche, api, vespe (imenotteri), termiti (isotteri), afidi (omotteri). Nei vertebrati vi è un unico caso, quello dell'eterocefalo glabro, un roditore senza peli dell'Africa orientale. Le formiche collaborano per muoversi alla ricerca di cibo. Api operaie con l'ape regina.