I fondamenti della ricerca educativa e il sapere scientifico

Documento dall'Università degli Studi 'Niccolò Cusano' Telematica Roma sui fondamenti della ricerca educativa. Il Pdf, utile per studenti universitari di Psicologia, esplora il passaggio dal senso comune al sapere scientifico, analizzando le caratteristiche della ricerca e il rapporto tra ambiti ontologico, epistemologico, metodologico, tecnico-operativo e assiologico.

Mostra di più9 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

MENS INGENIL VERBUM

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'Niccolò Cusano' TELEMATICA ROMA

FACOLTA' PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE Via Don Carlo Gnocchi, 3 00166 Roma

MODULO 2

I FONDAMENTI DELLA RICERCA EDUCATIVA

IL LINGUAGGIO DELLA RICERCA

DAL SENSO COMUNE AL SAPERE SCIENTIFICO

LEZIONE 6 e 6 BIS 1MENS INGENIL VERBUM FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA

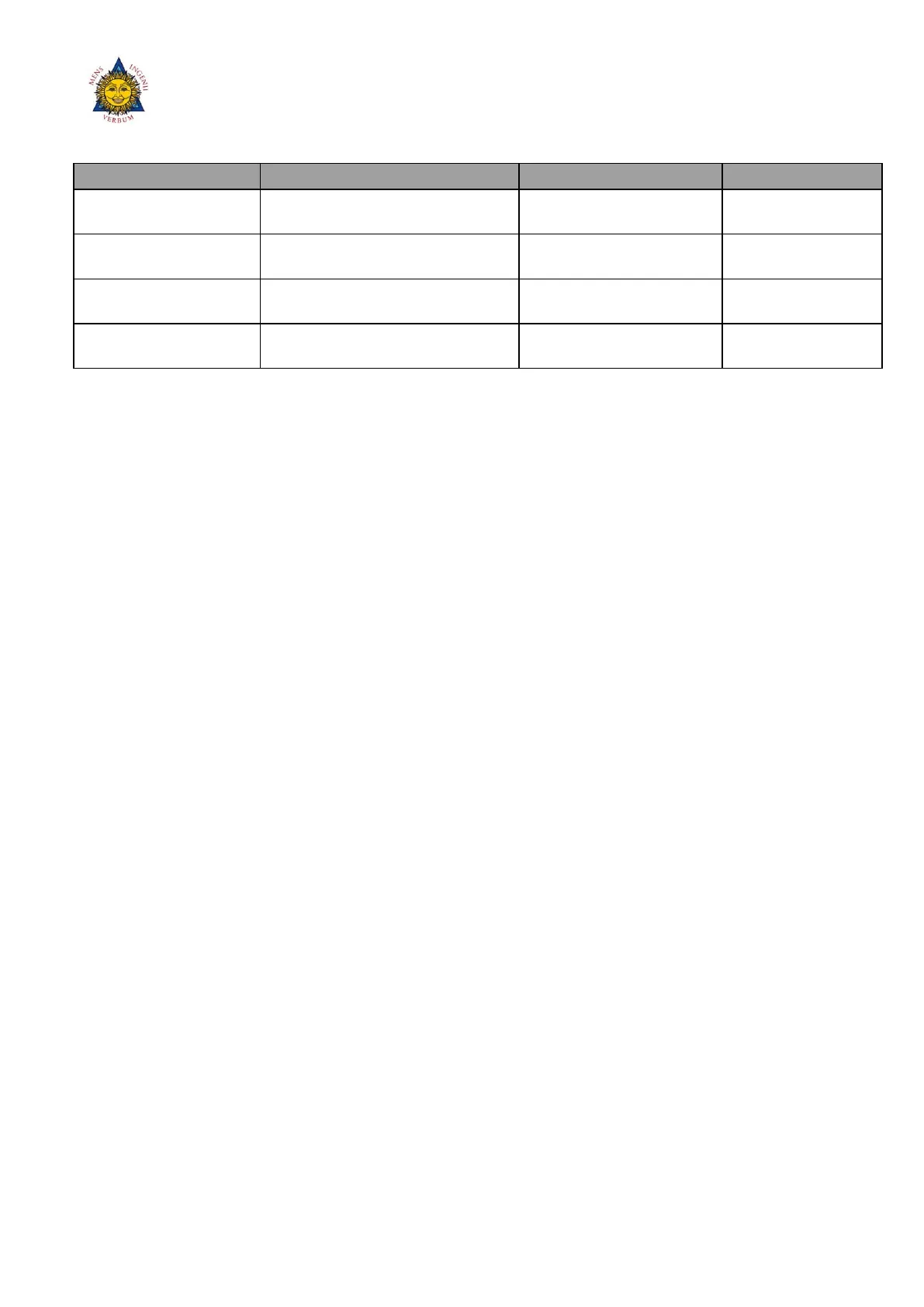

| Data | Oggetto della modifica | Tipo di Modifica | Stato Documento |

|---|---|---|---|

| 28/11/2013 | Documento intero | Inserimento testo | Emissione |

| 16/12/2013 | Documento intero | Refusi | Emissione |

| 10/02/2016 | Documento intero | Riorganizzazione testo | Emissione |

| 22/12/20167 | Documento intero | Refusi | Emissione |

MENS INGENII VERBUM

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA

INDICE

La conoscenza di senso comune e la conoscenza scientifica 4 4 Le caratterizzazioni della ricerca scientifica 4 Rapporto tra ambiti e paradigmi per la ricerca scientifica 5 5 3MENS INGENII VERBUM FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA

La conoscenza di senso comune e la conoscenza scientifica

Per costruire una conoscenza scientifica dell'ambito dell'educazione occorre superare la conoscenza di senso comune, o credenza, che non presenta le caratteristiche di sistematicità e di controllo dei risultati intermedi e finali. In pratica, dalla conoscenza comune si arriva alla conoscenza scientifica della realtà, che rapporto sussiste tra le due conoscenze e qual è il confine che le separa? La ricerca scientifica si caratterizza per la produzione di una conoscenza controllata e controllabile, cioè una conoscenza che viene costruita sulla base di procedure che possono essere verificate e replicate. Queste sono caratterizzazioni che consentono il controllo di quanto è stato realizzato attraverso la ripetizione di tutti i passi, sia di logica sia di scelte sia di pratica, finalizzate alla possibile replica dell'attività di ricerca, che ha prodotto la conoscenza, in modo da accertare la consistenza della stessa conoscenza prodotta, intesa come risultati prodotti dalla ricerca conclusa. E' importante, quindi, che la ricerca rispetti le regole, ovvero i canoni, del metodo scientifico e ciò permette, non solo di verificare tutti i singoli passi e le scelte operate, di effettuare anche un'analisi critica su quanto è stato attuato. Dove la documentazione di una ricerca non permette di accertare le scelte effettuate, la logica dei passi compiuti e le operazioni empiriche realizzate non sono chiare o non sono adeguatamente documentate, non è possibile attuare un'analisi critica e ciò non autorizza a considerare la conoscenza evidenziata come scientificamente provata. La ricerca scientifica è una ricerca che incoraggia la discussione e porta a creare una conoscenza condivisa intersoggettivamente; inoltre, si caratterizza per la coerenza interna, la trasparenza, il confronto, il dibattito. In altre parole, la ricerca scientifica realizza una conoscenza scientifica.

Le caratterizzazioni della ricerca scientifica

Per costruire una conoscenza che risulti condivisibile intersoggettivamente, nel disegno di una ricerca scientifica occorre considerare che sussistono alcuni ambiti con cui confrontarsi, cioè:

- l'ambito ontologico, cioè le manifestazioni della realtà da indagare esistono effettivamente o sono una costruzione mentale? Le stesse manifestazioni che osserviamo accadere sono fenomeni od oggetti in sé, ovvero l'essere in quanto tale, oppure sono pure rappresentazioni,.

- L'ambito epistemologico, è il settore della filosofia che si occupa delle condizioni sotto le quali si può avere conoscenza scientifica e dei metodi per raggiungere tale conoscenza. Risponde alle domande quali: le manifestazioni della realtà sotto esame sono effettivamente conoscibili? Quando si può affermare che la conoscenza prodotta è vera conoscenza? In che rapporto si pongono il ricercatore e la realtà, ovvero le manifestazioni della realtà osservata? Il ricercatore è incluso nella manifestazione della realtà che osserva o non è incluso? L'epistemologia è un settore del campo della gnoseologia, o teoria della conoscenza, che è la riflessione sulla conoscenza in generale.

MENS INGENII VERBUM

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA

- L'ambito metodologico, che denota l'insieme delle riflessioni sul metodo e sulle tecniche, utilizzate in una data disciplina, con lo scopo di conoscere la disciplina stessa; il metodo, invece, designa l'insieme, finito, dei passi, che portano alla scelta di determinate tecniche o strategie di azione, in vista del raggiungimento di un dato obiettivo conoscitivo. Risponde alle domande quali: come si può fare per conoscere le manifestazioni della realtà? Come è possibile essere certi che ciò che attuiamo per comprendere le manifestazioni della realtà permettono di costruire la conoscenza? Con il termine di metodologia, quindi, si esercita un'attività critica sui metodi e/o sulle tecniche utilizzate nella ricerca scientifica.

- L'ambito tecnico-operativo, che implica l'insieme dei procedimenti, già prestabiliti, codificati e parzialmente generalizzati, che assolvono alle attività di raccolta e/o di analisi dei dati; queste, le analisi, tengono conto degli obiettivi e dell'impostazione ontologica ed epistemologica della ricerca in cui sono impiegati. Risponde alle domande quali: quali tecniche e strumenti di rilevazione sono adeguati per la manifestazione della realtà sulla quale occorre investigare? Come applicare le tecniche per ottenere una conoscenza valida e attendibile?

- L'ambito assiologico, dove si affronta la questione riguardante al come dovrebbero essere le cose proprio della pedagogia e che la distingue, ad esempio, dalla psicologia e dalla sociologia. L'assiologia è il settore della filosofia che studia la problematica del valore da attribuire a concetti, azioni ed entità del mondo reale. Risponde alle domande, quali: è giusto intervenire su una data realtà educativa? Come l'educazione deve orientare e guidare atteggiamenti, scelte, e comportamenti dei cittadini? Quali valori deve veicolare l'educazione? La questione assiologia, pur se affrontata concettualmente dalla ricerca teoretica, trova fondamento anche nelle attività concrete, in quanto occorre considerare che ogni intervento educativo ha come riferimento gli individui la cui crescita, emancipazione e responsabilizzazione rappresentano sempre i fini prioritari dell'educazione stessa.

Rapporto tra ambiti e paradigmi per la ricerca scientifica

I concreti risultati della ricerca scientifica dipendono anche dalla impostazione del disegno della ricerca rispetto al rapporto tra gli ambiti e i paradigmi1 agli ambito risposte che il ricercatore dà alle prime quattro questioni citate. In particolar modo:

Ambito ontologico

Il quadro teorico e metodologico della ricerca educativa risulta legata alle strutture composite, o paradigmi, quali: realista, quando si considera l'esistenza di una realtà oggettiva, separata da un osservatore che la studia; positivista, ovvero realismo ingenuo, quando si ritiene che la realtà sia conoscibile in modo deterministico (caratterizzato da riduzionismo e determinismo); postpositivista, quando si ritiene che la 1 Il termine di paradigma, coniato da Thomas S. Kuhn, per "Con tale termine voglio indicare conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali, per un certo periodo, forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerca". Si fa riferimento quindi ad una struttura composita, formata sia da modelli scientifici di spiegazione sia da credenze e assunti metafisici. La struttura, in riferimento ad un dato periodo temporale a cui si ispira il lavoro della comunità scientifica, comprende: i principi, le concezioni culturali e scientifiche (temporalmente riconosciute), i procedimenti metodologici, le modalità di comunicazione intersoggettiva dei modelli teorici. 5MENS INGENII VERBUM FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA realtà sia conoscibile solo in modo imperfetto oppure in modo probabilistico; costruttivista, se si considera che dalla percezione dipende l'esistenza o meno della realtà e che la stessa sia una costruzione dell'attività mentale operata tramite interpretazione, ovvero costruita sulla base di artefatti cognitivi, secondo il costruzionismo, che permettono l'interazione con la realtà.

Questione epistemologica

Sulla base dei paradigmi operanti si determina la considerazione sulla conoscenza ottenibile, cioè: realismo (ingenuo o positivismo) si considerano indipendenti l'osservatore e la realtà indagata; questa è considerata come un oggetto esterno non offuscata da credenze, valori e pregiudizi. I risultati dell'osservazione saranno sempre veri e indipendenti dal contesto spaziale, temporale e culturale in cui vengono prodotti. L'obiettivo della ricerca, quindi, sarà di pervenire a identificare le leggi, generali e assolute, che caratterizzano la realtà osservata; realismo (critico), in questo ambito il dato osservato e rilevato è oggettivo, ovvero anche la singola percezione della realtà è carica di teoria (theory laden), in quanto dipende dal particolare tipo di occhiali che sono utilizzati per osservarla. Gli occhiali rappresentano gli aspetti della cultura, dei valori, delle credenze che pilotano l'attività di osservazione. L'obiettivo della ricerca scientifica, quindi, è di cercare delle relazioni o spiegazioni tra gli stati assunti da elementi osservati, o fattori, e quelli assunti da altri elementi che si suppone siano legati ai primi da qualche assetto strutturale del contesto/ambiente di osservazione. Mentre nel modello positivistico le spiegazioni derivano direttamente dalle relazioni tra gli elementi, nel modello del realismo critico le spiegazioni derivano dall'attività di interpretazione dell'evidenza empirica osservata, ovvero da tutto l'insieme di fatti, di eventi, di dati rilevati, (comprese le intuizioni,le sensazioni, ecc., rilevate dai singoli ricercatori), che costituiscono l'attività della ricerca. In questo caso, la realtà non è perfettamente conoscibile e la conoscenza della stessa dipende dagli occhiali utilizzati per osservarla; infatti, teorie alternative possono fornire spiegazioni dello stesso fatto educativo utilizzando elementi diversi (ad esempio, il risultato del profitto scolastico potrebbe dipendere dalla motivazione degli studenti, una teoria, oppure potrà dipendere da una pluralità di elementi, come l'interesse, le ore di studio, la disponibilità di internet, ecc .; ciascuno degli elementi se considerato da solo, o in combinazione con altri, potrà spiegare il maggiore o minore profitto). Nel caso del positivismo una teoria spiega un determinato fenomeno (un'unica legge in senso proprio, cioè un'affermazione universalmente valida), nel secondo caso del realismo critico, invece, non esistono leggi universalmente valide, bensì regolarità tendenziali soggette alla falsificazione, cioè alla possibilità di confutare e sostituire una teoria con una nuova nel caso in cui dalla ricerca empirica risulti palesemente confutata.2 In generale, quindi, si fa riferimento alla ricerca di 2 Nel paradigma realista, critico, le teorie scientifiche potrebbero non essere, potenzialmente, corrette, poiché le stesse teorie rientrano all'interno del mondo dei concetti costruiti dalla mente umana (il Mondo 2) e separati dalla realtà (il Mondo 1), alla quale i concetti si riferiscono (modello di Popper/Eccles). Gli oggetti del mondo reale sono compositi, o complessi: la realtà, quindi, risulta stratificata e osservabile su livelli diversi. Inoltre, la realtà osservata non è direttamente conoscibile, bensì le possibili regolarità dei fenomeni fanno intuire che esistono disposizioni strutturali che determinano l'assunzione degli stessi precisi stati in base a stabilite condizioni iniziali. II processo di inferenza che determina la conoscenza di ciò che non è osservabile da ciò che lo è, è detto transizione. Le regolarità osservate nei fenomeni stabiliscono determinati eventi solo quando si evidenziano particolari stati e combinazioni di fattori, e non risultano elementi di contrasto. Ad esempio supponendo che allievi più motivati raggiungano un profitto scolastico maggiore di altri, nel caso del paradigma positivista (realismo ingenuo) si affermerebbe che "un allievo maggiormente motivato raggiungerà sempre risultati 6