Statica dei fluidi: equilibrio idrostatico e angolo di raccordo

Documento da E-campus Università su Statica dei fluidi. Il Pdf esplora l'equilibrio idrostatico e la legge di Stevin, con derivazioni matematiche e il concetto di angolo di raccordo, utile per lo studio universitario di Fisica.

Mostra di più13 pagine

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Statica dei fluidi

Equilibrio idrostatico

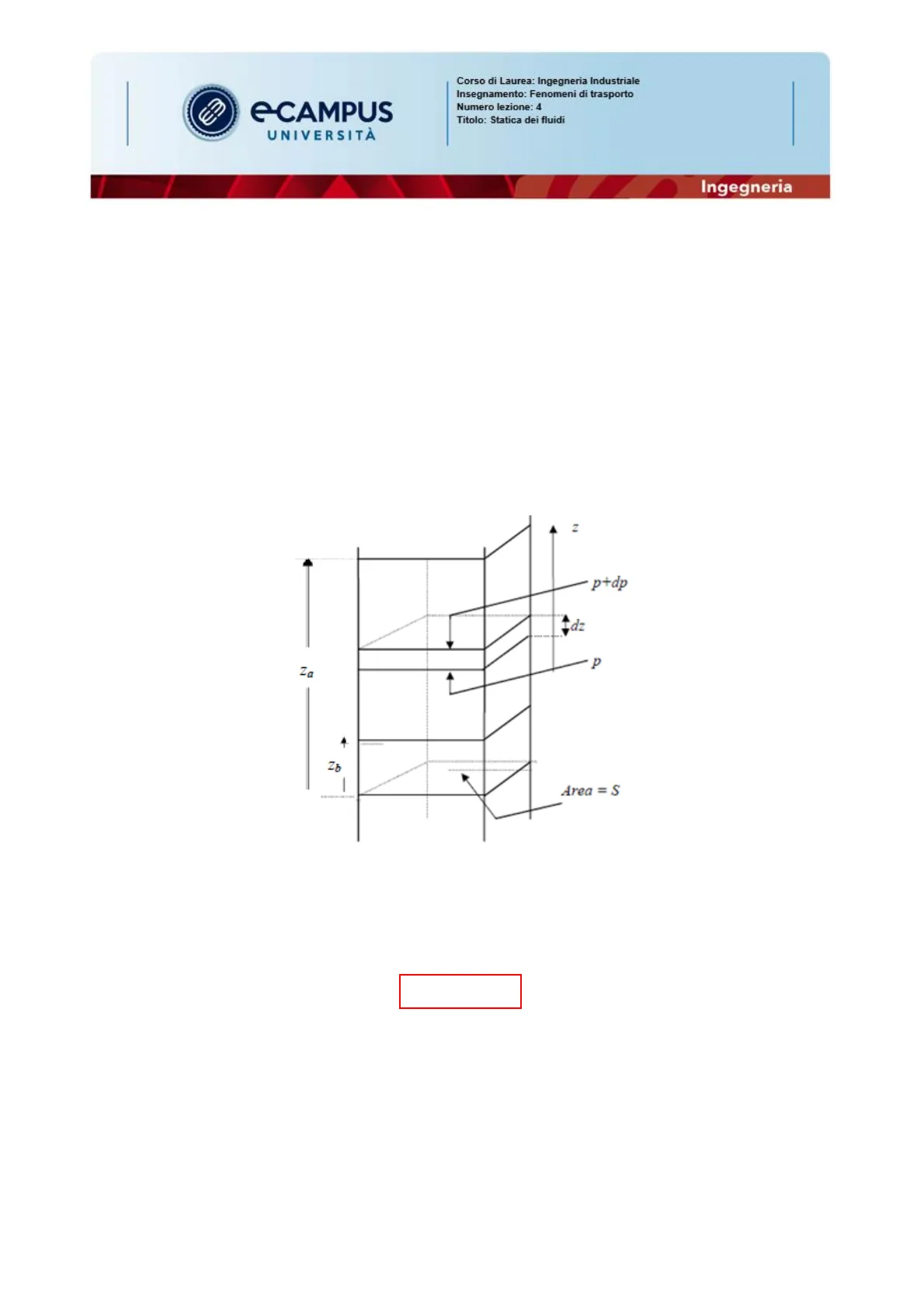

In un campo gravitazionale, la pressione p di un fluido in quiete non varia in direzione orizzontale, ma varia lungo la direzione verticale (la quota z). In particolare, la pressione aumenta con la profondità, dato che sugli strati più profondi agisce il peso crescente del fluido sovrastante.

4 z ·p+dp +dz -P Za 4 Zb 1 Area = S

La relazione tra la pressione e la quota può essere ottenuta da un bilancio delle forze verticali agenti su un volume elementare Sdz di una colonna di fluido: pS - (p+dp)S - pgSdz = 0 dp = - pgdz dove p è la densità del fluido e g è l'accelerazione di gravità. Per poter integrare l'equazione rispetto z serve conoscere la legge di variazione di p con p.

- In un fluido incomprimibile (come sono approssimati i liquidi), la densità si può considerare costante.

e CAMPUS UNIVERSITÀ Corso di Laurea: Ingegneria Industriale Insegnamento: Fenomeni di trasporto Numero lezione: 4 Titolo: Statica dei fluidi Ingegneria

L'equazione precedente è facilmente integrabile tra le quote z = Za e z = Zb ottenendo: Pb -Pa = pg (Za -Zb) dove pg (Za -Zb) è il peso della colonna di fluido di sezione unitaria tra Za e Zb ed ha le dimensioni di una pressione (si misura in Pa). Inoltre l'equazione può essere riscritta come: Za - Pa = Zb- Pa pg Ţb pg - =Z- p pg = cost che è chiamata legge di Stevin o equazione della statica dei fluidi incomprimibili in un campo gravitazionale. Dall'equazione precedente è possibile misurare la pressione, a meno del termine pg, in funzione dell'altezza di una colonna di fluido considerabile incomprimibile, come ad esempio l'acqua e il mercurio. Ad esempio, considerando p = 13600 kg m-3 per il mercurio, la pressione di 1 atmosfera (1.01 105 Pa) corrisponde a quella esercitata da una colonna di mercurio alta 760 mm (e si indica con 760 mm Hg).

- In un gas ideale, la densità p è legata alla pressione attraverso l'equazione di stato dei gas ideali, ed è espressa come: p = Mw P RT (1) dove Mw è la massa molecolare (kg/kmol), R è la costante dei gas (8,3144 J mol-1 K-1) e T è la temperatura assoluta. Sostituendo l'equazione (1) in dp = - pgdz otteniamo: dp + 9 Mw p RT g Mw dz = 0 (2) Integrando l'equazione (2) tra z = Za e z = Zb, otteniamo l'equazione barometrica isoterma uguale a: In Pb =- pb pa g Mw RT (Zb -Za) = -= exp pb pa (g Mw RT (Za -Zb){

e CAMPUS UNIVERSITÀ Corso di Laurea: Ingegneria Industriale Insegnamento: Fenomeni di trasporto Numero lezione: 4 Titolo: Statica dei fluidi Ingegneria

Manometro

Il manometro è uno strumento che permette di misurare le differenze di pressione. Lo strumento più semplice è un tubo a U contenente nella parte inferiore un fluido incomprimibile A di densità PA maggiore di quelle dei fluidi di cui si deve determinare la differenza di pressione (PB e pc). I due fluidi B e C sono immiscibili con A.

Pressione pi Pressione p2 + a Ah Fluido C, pc Fluido B, PB - 1 d b C Fluido A, PA

Se le pressioni sui due bracci del tubo a U sono diverse (p1 # pz), il menisco del fluido A sarà più alto su uno dei due bracci e valgono le seguenti relazioni: p1 - p2 = (pa - pb)+(pb - pc)+(pc-pd)+(pd-pe) p1 - p2 = - pBg (4h + Az) + pAg Az + pc g 4h p1 - p2 = (PA - PB) g Az +(pc -pB) g 4h

Principalmente il manometro semplice può essere usato in due modi:

- Misurare la differenza di pressione tra due punti in cui è presente lo stesso fluido in moto e, considerando pB = pc, l'equazione precedente si riduce a: p1 - P2 = (PA -PB) g Az + Fluido in moto PI Pz

e CAMPUS UNIVERSITÀ Corso di Laurea: Ingegneria Industriale Insegnamento: Fenomeni di trasporto Numero lezione: 4 Titolo: Statica dei fluidi Ingegneria

- Misurare la pressione relativa tra un fluido a pressione p1 e l'atmosfera che è a pressione atmosferica p2 = Patm. In questo caso trascurando la densità dell'aria pc l'equazione precedente diventa: p1-patm= (PA -PB) g Az -pBg 4h P2=Pa P1 pc PA

e CAMPUS UNIVERSITÀ Corso di Laurea: Ingegneria Industriale Insegnamento: Fenomeni di trasporto Numero lezione: 4 Titolo: Statica dei fluidi Ingegneria

Tensione superficiale

Mentre in moltissime applicazioni i loro effetti sono trascurabile, ci sono dei sistemi dove i fenomeni legati alla superficie di separazione tra due fasi (interfaccia) sono determinanti. Ad esempio:

- La superficie di separazione tra un liquido e il suo vapore con cui è in equilibrio, in sistemi ad uno o più componenti;

- Una bolla di sapone, composta da un film liquido circondato da entrambe le parti da un gas;

- Un film di un lubrificante (come olio) sulla superficie libera di un liquido (come acqua).

L'interfaccia è una regione di spessore molto piccolo (dell'ordine del centesimo micron) in cui le proprietà del sistema sono diverse da quelle presenti all'interno (nel bulk) delle due fasi. Nonostante teoricamente l'ipotesi del continuo non sia applicabile per scale di lunghezze così piccole, viene supposto per comodità di ragionamento che le proprietà del sistema varino con continuità nella regione interfacciale, passando dalle proprietà di una fase a quelle proprie dell'altra fase. La tensione superficiale o è una caratteristica fondamentale per descrivere l'interfaccia tra due fasi (liquido-gas o liquido-liquido) che varia molto da sostanza a sostanza. Può essere definita come il lavoro SW per unità di superficie necessario per contrarre reversibilmente di una quantità infinitesima l'area della superficie di separazione As tra due fluidi: SW 0 = dAș

e CAMPUS UNIVERSITÀ Corso di Laurea: Ingegneria Industriale Insegnamento: Fenomeni di trasporto Numero lezione: 4 Titolo: Statica dei fluidi Ingegneria

In modo equivalente, in un film di liquido delimitato da un contorno rettangolare con un lato mobile, o può essere definita come la forza per unità di lunghezza L diretta lungo la normale interna al contorno che tende a diminuire la superficie del film. Di conseguenza, la sua unità di misura è N m-1.

L 1 GL dx

La tensione superficiale o è data dal fatto che le forze di attrazione che agiscono sulle molecole all'interfaccia tra due fasi non sono simmetriche. Ad esempio, le molecole di liquido all'interfaccia tra un liquido e un gas subiscono delle forze di attrazione esercitate dalle molecole della fase gassosa sovrastante che sono inferiori di quelle esercitate dalle molecole della fase liquida sottostante. Di conseguenza, o tende a contrarre la superficie del liquido il più possibile (mantenendo costanti i volumi delle due fasi). Questo è il motivo perché una gocciolina d'acqua in aria, trascurando l'effetto della gravità, assume una forma sferica. In un sistema composto da due fasi coesistenti, la variazione dell'energia libera di Helmholtz (così come la variazione di energia interna e dell'energia libera di Gibbs) contiene un termine in più dato proprio dalla tensione superficiale: dA = - S dT - pdV + o dAs + M.dNU) dove S è l'entropia, u, è il potenziale chimico del componente i, dN" è il numero di moli del componente i nella fase j (j = 1,2 per un sistema bifase). NB. È stato tenuto conto il sistema è all'equilibrio chimico, per cui i potenziali chimici di un componente i sono uguali nelle due fasi: M; = "(1) = u(2).

e CAMPUS UNIVERSITÀ Corso di Laurea: Ingegneria Industriale Insegnamento: Fenomeni di trasporto Numero lezione: 4 Titolo: Statica dei fluidi Ingegneria

Nel caso di formazione di una goccia liquida all'uscita di un capillare (o rubinetto) di diametro Dc, si verifica che la goccia cresce fino a quando il suo peso supera le forze superficiali che la tengono attaccata al capillare per poi cadere.

F D. Da

La tensione superficiale o agisce lungo la linea di contatto tra liquido e capillare inducendo una forza Fo = O Tt Dc diretta lungo la tangente alla superficie liquido-gas e con verso che tende a far 'richiudere' la goccia. Da un bilancio delle forze, è possibile calcolare il diametro massimo Da della goccia poco prima di cadere ipotizzando l'angolo 0=0 appena prima del distacco della goccia: O TDC COS O =pg 6 w > Da=(GODE) -Da =(50) 1/3 Bo) 6 = 1/3 =1.82 Bo-1/3 dove Bo è il numero di Bond. In generale, per una dimensione caratteristica del sistema L, è definito come: Bo = L2 pg

e CAMPUS UNIVERSITÀ Corso di Laurea: Ingegneria Industriale Insegnamento: Fenomeni di trasporto Numero lezione: 4 Titolo: Statica dei fluidi Ingegneria

Equazione di Young-Laplace

L'equazione di Young-Laplace stabilisce che la tensione superficiale o da origine ad una differenza di pressione a cavallo di un'interfaccia tra due fasi. Il valore di questa differenza di pressione dipende dalla forma di tale interfaccia. Considerando il caso di interfaccia sferica (come ad esempio una goccia di liquido immersa in un gas o una bolla di gas presente in un liquido), l'equazione può essere derivata considerando due diversi approcci:

- Approccio termodinamico

- Approccio meccanico

Approccio termodinamico

Per due fasi in equilibrio termico (T(1) = T(2) e chimico (u (1) = u(2), la forza che agisce sulla loro interfaccia è pari alla derivata del potenziale termodinamico appropriato (in questo caso l'energia libera di Helmholtz A) rispetto ad uno spostamento virtuale dell'interfaccia dr, tenendo T = cost e u; = cost. Considerando un sistema di un solo componente nelle due fasi (indicate con gli apici 1 e 2) sottoposto ad una trasformazione in cui il volume totale V (1) + V (2) e il numero di moli N (1) + N (2) del sistema siano costanti, l'energia libera di Helmholtz A è minima. Dato che: dA = - S dT - p(1) dV (1)- p(2) dV (2)+ o dAs +u (dN (1)+ dN (2)) otteniamo: dA dr p(2) av + das =0 dAs dove V = V (1).

C 2007 - 2016 Università degli Studi eCampus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (Co) - C.F. 9002752130 - Tel: 031.79421 - Fax: 031.7942501 - Mail: info@uniecampus.ite CAMPUS UNIVERSITÀ Corso di Laurea: Ingegneria Industriale Insegnamento: Fenomeni di trasporto Numero lezione: 4 Titolo: Statica dei fluidi Ingegneria

Se la fase 1 la consideriamo all'interno di una sfera di raggio r (e la fase 2 all'esterno) si ha dV/dr = 4Ttr 2 e dAs/dr = 8Tr. Per r = R si ottiene l'equazione di Young-Laplace uguale a: 20 (p(1)- p(2)) = R L'equazione di Young-Laplace è facilmente generalizzabile per superfici non sferiche: (2)=(R) +2) dove R1 e R2 sono i raggi principali di curvatura della superficie considerata.

Approccio meccanico

ds de/2 ds R de

In una sfera di raggio R contenente un fluido a pressione p(1) in equilibrio con un fluido all'esterno a pressione p(2), isoliamo sull'interfaccia un quadrato elementare di lato ds = R de e imponiamo che la somma delle forze agenti su di esso è nulla, troviamo che: (p(1) - p(2)) ds 2 =4ods sin 'de 2 4ods de 2 20 = ds 2 dove il primo membro rappresenta le forze di pressione verso l'esterno, mentre il secondo rappresenta le forze superficiali che agiscono sulle quattro facce del quadrato verso l'interno. Da questa equazione possiamo ricavare l'equazione di Young-Laplace uguale a: (p(1) - p(2)) == 20 R Esempio: considerando che tipicamente in un liquido o = 0.05 N m -1, la differenza di pressione all'interno di una goccia o bolla di un 1 mm di raggio è circa Ap = 100 N m -2 che è un valore molto piccolo.

C 2007 - 2016 Università degli Studi eCampus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (Co) - C.F. 9002752130 - Tel: 031.79421 - Fax: 031.7942501 - Mail: info@uniecampus.it